瑚光珊色

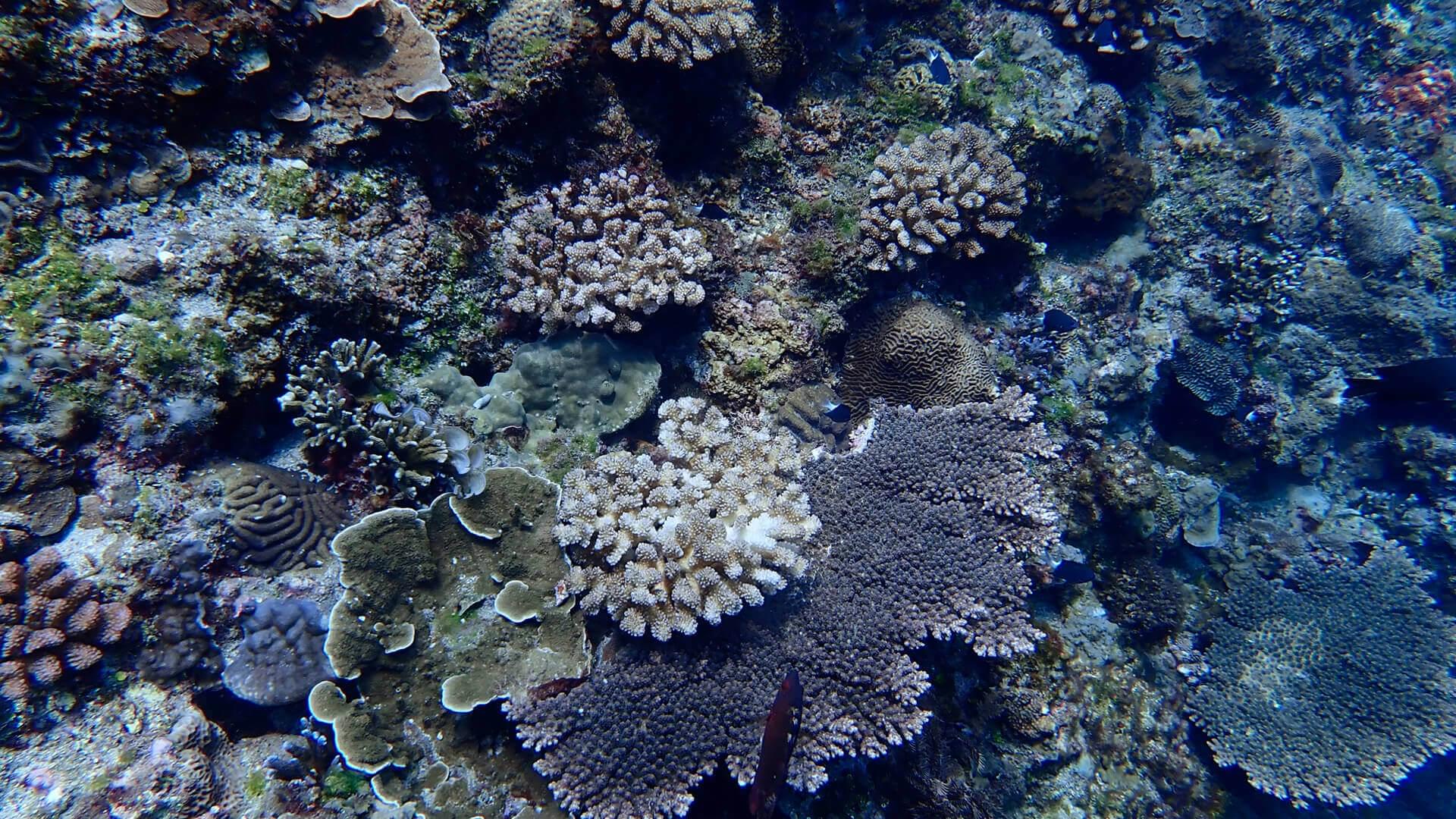

白化後的進水口珊瑚礁

2020年夏季台灣附近海溫長時間高溫造成大量珊瑚白化,素有墾丁珊瑚伊甸園之稱的核三廠進水口也逃不過這次海洋熱浪的襲擊,去年夏天在台灣與各離島都有紀錄到大量珊瑚白化發生,然而在墾丁南灣雖然有間歇性湧升流能夠週期性帶來深海冷水替珊瑚降溫,但去年因海水高溫持續太久仍造成嚴重災情,根據海生館團隊調查進水口在去年夏天約有94%的珊瑚白化,許多珊瑚在白化後逐漸虛弱進而死亡。

倖存下來的珊瑚等到水溫開始下降後便逐漸恢復,然而南灣的湧升流不僅僅帶來深海冷水更能將深海的有機碎屑帶到淺海,加快珊瑚恢復的速度並使其更有對抗高溫的能力,然而經過海水高溫篩選,存活下來的珊瑚便越來越能忍受高溫,進水口保育良好的珊瑚礁,也成為許多海洋生物棲息與繁殖的孵育場,保護這些海洋生物免受風浪與天敵的襲擊。

珊瑚愛漂亮_珊瑚的防曬機制

珊瑚大多生長在陽光充沛的熱帶淺海,陽光帶給珊瑚體內共生藻行光合作用的能量,但過於強烈的光線會讓珊瑚緊迫變得容易白化,然而珊瑚就像人類一樣,當我們長時間暴露在強光下,身體會產生黑色素來保護我們免於曬傷,同樣的珊瑚也演化出一套屬於他們的防曬機制,珊瑚會產生色素蛋白透過反射或是激發等方式釋放光線,珊瑚體內有許多不同的色素蛋白散發不同波長光線,這也是珊瑚有許多不同色彩的原因,不單是珊瑚,共生藻也同樣有這樣的防曬機制,在螢光顯微鏡下可以清楚看到紅色是共生藻所發出的螢光,而綠色是珊瑚螢光蛋白所發出來的。

可以發現紅螢光比綠螢光弱許多,這是因為共生藻已經將大部分光能使用在光合作用,只有約1%的吸收光能以螢光方式釋放出來,珊瑚的防曬機制對自身相當重要,因為珊瑚是固著的海洋底棲生物,本身不具移動能力,生長區域是陽光充沛的熱帶淺海,許多地方又靠近人類活動地區,當面對熱浪與環境污染時,如果沒有這套機制保護珊瑚,將使珊瑚變得更容易白化、進而生病、甚至死亡。

珊瑚吃飯囉!_珊瑚攝食(Ⅱ)

珊瑚生長於貧營養鹽海域,如何攝取營養便顯得相當重要,普遍認為大部分珊瑚都是藉由體內共生藻行光合作用,將大部分產物提供宿主珊瑚滿足 65%~85%日常代謝需求,但近年來因氣候變遷等因素影響,珊瑚大白化現象發生頻率加快,越來越多研究針對珊瑚異營進行深入探討,異營更是白化珊瑚100%的能量來源,珊瑚靠著異營提升鈣化作用,並提升珊瑚組織內蛋白質含量和組織厚度,使珊瑚更能抵擋環境變動,增強在逆境中的耐受性與存活率,甚至從白化中恢復。

而珊瑚生長中經常是氮限制,異營也提供珊瑚自營所消耗的氮、磷與光合作用無法提供的營養物質,進而增強珊瑚內共生藻與葉綠素濃度含量,珊瑚能攝取的食物相當多元,包含溶解性有機物、細菌、有機碎屑、有機顆粒和浮游動植物等,但各種珊瑚型態多變,珊瑚蟲大小差異也相當大,因此捕捉食物能力也大有不同,主要可藉由表面積與體積比例 (S/V ratio)來分類,較低S/V值的珊瑚 (如:團塊型)和珊瑚蟲較大的珊瑚捕捉食物能力較好,反之S/V值較高的珊瑚 (如:分支型、桌型)和珊瑚蟲較小的珊瑚捕捉能力則較差,但我們可以藉由餵食次數增加來訓練並提升珊瑚的異營捕食能力。

珊瑚吃飯囉!_珊瑚攝食

大部分的珊瑚體內都有共生藻,在溫度和環境適宜的時候,珊瑚靠著「自營」被動獲取營養,但是當環境惡化,像是遭遇全球熱浪時,共生藻離開珊瑚,失去自營能力的珊瑚又該怎麼辦呢? 其實珊瑚還有一項捕獵食物的本事,這項本領尤其在某些本身就沒有共生藻的珊瑚特別發達(如:管星珊瑚),這些珊瑚伸長觸手捕捉水流所帶來的碎屑或浮游動植物等,珊瑚靠著「異營」主動捕捉食物來獲取營養,不但能增強珊瑚鈣化作用並強化珊瑚的自營能力,根據科學期刊報導,透過異營餵食能幫助珊瑚在高溫下保持自營能力,而白化的珊瑚透過餵食能在高溫環境下恢復健康,但不同珊瑚的珊瑚孔大小有所不同,從小於一公厘到數十公厘都有,以尖枝鹿角珊瑚為例,珊瑚孔大小大約一公厘,影片中所餵食的餌料為豐年蝦,其大小大約零點四公厘,因此尖枝鹿角珊瑚能夠輕易將牠們吞食,並藉由消化作用來獲取營養,在現今全球氣候變遷下,全球熱浪發生頻率越來越高,因此珊瑚藉由「異營」來獲取能量的研究更顯重要,海生館目前也正為氣候變遷預做準備,積極打造珊瑚的諾亞方舟。

海洋的森林大火_珊瑚白化(Ⅱ)

2020年夏天台灣沿岸發生珊瑚大量白化事件,先是7月初南臺灣珊瑚開始發生白化,爾後小琉球、澎湖、綠島、蘭嶼,最後連北台灣珊瑚都有白化現象,近年來因為氣候變遷,各地發生極端的異常事件更加頻繁,因此更凸顯了環境監測的重要性,台電與海生館攜手合作下,在恆春半島各重點區域設立永久測站,監測珊瑚群聚與水溫變化已數十年,其中更歷經了2007年、2016年、2017年與2020年的墾丁珊瑚大白化,從監測資料發現,珊瑚大量白化發生頻率與強度日趨漸強,這也代表珊瑚受的威脅越來越大,也是前所未有的,根據海生館調查,珊瑚在面臨這些熱浪正努力苦撐著,並在生存和生殖策略上做了一些改變,生存方面,包含改變共生藻型態,使其更耐高溫,珊瑚往更深或緯度更高地方著苗生長等等,另外珊瑚在高溫環境下會投資更多能量在生殖上,產生更多珊瑚苗並讓排放珊瑚苗時間提早,讓小珊瑚苗有更大的機會生存下去,面對人類造成的海洋暖化,珊瑚正努力調節來適應極端的環境,我們都該為保護珊瑚礁盡一份力,包含到海邊戲水選用對珊瑚友善的防曬乳,到珊瑚礁遊憩遵守不觸碰、不驚擾海洋生物,把對海洋的影響降到最低。

海洋的森林大火_珊瑚白化

珊瑚是對水溫相當敏感的生物,在環境條件適當時,珊瑚與共生藻維持互利共生關係,共生藻行光合作用提供碳水化合物給珊瑚使用,而珊瑚呼吸作用的產物是共生藻主要營養來源,但水溫過高將導致共生藻離開珊瑚,使珊瑚白化。在珊瑚白化事件發生時,分枝型珊瑚首當其衝,這些珊瑚對環境因素敏感,經常是珊瑚白化事件發生時率先反應的種類,白化的珊瑚因為缺少了共生藻提供的養分,因此只能靠著捕食水體的浮游動植物等來維持生存所需,但是珊瑚通常都生長在乾淨清澈的海域,且生存在珊瑚礁的生物多,代表珊瑚能捕食的食物便更加有限了,所以當海域持續的高溫,珊瑚又未能捕捉足夠食物時,珊瑚會越來越虛弱,逐漸死亡,但如果這時有場大雨或是輕微颱風,來幫助海洋降溫,珊瑚便有喘息機會,恢復健康,然而越來越多研究顯示,珊瑚對高溫擁有調適能力,珊瑚白化時除了被動等待水溫下降外,珊瑚學家們也正尋找珊瑚伊甸園,在這些適合珊瑚生長的海域保存珊瑚,台電與海生館團隊也密切合作,監測墾丁海域珊瑚礁,一起為珊瑚礁保育盡一份心力。

越夜越美麗_珊瑚礁的夜生

珊瑚礁生態系的生物多樣性相當高,超過20%的海洋生物居住於此,但面積卻僅佔海洋總面積0.2%,珊瑚礁可說是海洋中的都會區,珊瑚礁錯綜複雜的結構分隔出許多空間供生物躲藏,這樣複雜的結構能讓這熱帶淺海的黃金地段得到最有效率的運用,除了空間上的有效運用,生物們的活動時間也需要有所不同,以便覓食與躲避天敵的獵食,以海洋中的初級消費者浮游動物為例,浮游動物們白天裡住在數十到數百公尺深的海洋中,到了傍晚天敵們逐漸減少時便會遷移淺海獵捕浮游植物為食,這樣的行為海洋學家們稱為晝夜垂直遷移 (Diel Vertical Migration, DVM),但這些浮游動物在夜晚移動到了淺海也變成了珊瑚、魚類等海洋生物的食物,珊瑚到了夜晚伸長觸手,捕食流經的小型海洋生物,這些被捕獲的生物可以提供珊瑚與共生藻生長所需能量,讓珊瑚長得更快更壯,夜訪的珊瑚礁可以看見許多不一樣的生物,這些生物趁著月黑風高時加緊覓食,而許多夜行性魚類也都在這時跑出來活動活動筋骨,另外也可以在夜晚時看看日行性魚類可愛的睡姿,但無論何時遇見野生生物都請謹記三不原則:「不觸碰、不騷擾、不餵食」,保護海洋從你我做起。

珊瑚礁的跨年煙火_珊瑚產卵(Ⅱ)

珊瑚擁有傑出的生殖方式,大部分的珊瑚又以有性生殖為主,有性生殖下的子代具有遺傳變異性高的特性,因此在現今極端氣候下,有較高的環境耐受性,但排放型珊瑚的配子存活率低,因此這些珊瑚採取「卵海戰術」,這樣的生殖策略,在同一時間集體排放配子,增加受精機率,珊瑚排放配子的時間,通常在日落1~2小時後開始,配子經過潮汐混合後受精,並發育成實囊幼蟲隨波逐流,尋找適合的環境與基質生長發育,珊瑚的生殖作用深受環境因子影響,在水域深、營養來源缺乏、濁度高、沉積物沉降速率高的環境中,珊瑚的孕卵數會下降,珊瑚的生殖力下降將導致區域內珊瑚補充量降低,進而影響健康珊瑚礁的維持,有趣的是,過去普遍認為核電廠的溫排水會顯著降低珊瑚的生殖力,但越來越多研究顯示,珊瑚具有調適能力,一定範圍內的水溫上升,並不會降低珊瑚的著苗量,在台電的經費支持下 海生館調查發現,墾丁部分區域的珊瑚覆蓋率逐年上升,唯有經過大家的努力保護,才能維持這片海洋的熱帶雨林。

珊瑚礁的跨年煙火_珊瑚產卵(Ⅰ)

每年農曆三月滿月後一周,對臺灣南部珊瑚礁是相當重要的一周,白天裡珊瑚看似和平常沒甚麼兩樣,到了夜裡才算是真正拉開序幕,大量的珊瑚集中在這段期間進行生殖活動,珊瑚將大量的精卵噴發到海水中,這些精卵各自結合後隨著海浪漂浮,經過數天的發育便開始,尋找適當的基質準備沉降,一旦找到一個環境美氣氛佳的地點便會著苗,生長、發育成新的珊瑚群體,有趣的是,珊瑚性別可分為:「雌雄同體」與「雌雄異體」兩種,也就是在成熟的珊瑚群體中,同時存在雄性與雌性生殖腺,然而我們在珊瑚產卵時看到一粒粒的紅色物體,其實是珊瑚卵外面包裹著一團精子,我們稱之為「精卵團」。珊瑚靠著強大的生殖能力孕育下一代,建構珊瑚礁提供海洋生物棲所,珊瑚礁的高生產力,提供了豐富的食物來源,供海洋生物在此生長茁壯,並孕育更多海洋生物子代,使海洋資源生生不息。

墾丁珊瑚礁的瑰寶-核三廠進水口

台電公司核三廠於 1984 年開始商業運轉發電, 其汲取冷卻用水的進水口海域由於受到堤岸保護,以及穩定持續的水流帶來豐富營養,大型珊瑚群體密集生長,各種珊瑚石焦魚類也非常豐富,加上受到嚴格的安全管制,因此迄今三十多年來,本區海域不僅未受到人為活動的干擾,其珊瑚石禁、生物群集也成為台灣沿岸最繁盛美麗的景觀及生態系之一, 成為成功劃設海洋保護區的實證,進水口水下的美展景觀堪稱墾丁之最, 學者稱之為珊瑚礁的伊甸園。

不過受限於嚴格的安全管制,僅有部分研究人員可以親身體驗,對於一般遊客而言,反而不如墾丁其他地點出名,海生館與中研院以及國網中心合作,承蒙台電公司贊助經費及配合施工,在進水口水域安裝四組水中攝影機,並透過網路連線成功,將水下景觀全天候實況轉播在網路上及南展館的播放媒體中,成功地拉近我們與海洋生物之間的距離,增進國人對海洋的親近戚,宣達台電公司關懷生態環境的一貫理念,亦希望讓社會大眾能夠同時分享此海底美景,推廣國人生態保育的觀念。

珊瑚伊甸園-南灣珊瑚

本次瑚光珊色墾丁珊瑚礁生態影片介紹-珊瑚伊甸園_南灣珊瑚。

墾丁海域具有發育良好的裙狀珊瑚礁,位居珊瑚多樣性金三角北界,約有250種以上的珊瑚居住於此,生物多樣性高,各種生長型態的珊瑚群聚並存,孕育了許多海洋生物於此棲息、生長和繁衍後代,根據世界資源研究所的報導,全球有高達75%的珊瑚礁,正在受到當地人為活動與氣候變遷的威脅,台灣的珊瑚礁不外乎也遭受衝擊,海水暖化更是造成各地珊瑚礁大量減少的主因之一。

然而南灣海域卻有著得天獨厚的湧升流,海洋深層的冷水團湧升到淺海,週期性的帶來了溫度低且營養鹽高的海水,這樣的現象,使得這片海域的珊瑚對高溫有更強的抵抗力,而海水週期性的降溫,更舒緩了海洋暖化對珊瑚造成的負面效應,而且生殖時間長並具有可塑性,這些孵育型珊瑚每月排放珊瑚幼生,珊瑚幼生隨海流漂浮到適合生長位置後著苗,發育成珊瑚幼體,繼續生長、增殖並孕育新的珊瑚後代,因此如我們控制好環境條件,減少珊瑚棲地的破壞,加上間歇性湧升流與南灣珊瑚生殖力高的特性,在往後的日子我們才能繼續在海裡看到珊瑚的蹤影。

珊瑚的朋友與敵人-珊瑚礁中的藻類

本次瑚光珊色-墾丁珊瑚礁生態影片介紹_珊瑚的朋友與敵人-珊瑚礁中的藻類。

珊瑚與藻類的關係密不可分,大部分珊瑚體內都住著共生藻,在適當的環境中,珊瑚與共生藻互相提供對方所需的養分,彼此相互依賴,雙方獲利,這樣的關係我們稱之為「互利共生(Mutualism)」,但在某些情況下海洋受到汙染,水質營養鹽過多,將導致大型藻和毛叢狀藻過量增生,這些生長快速的大型藻和毛叢狀藻將很可能開始大量生長,並與珊瑚爭奪棲地,此時珊瑚與藻類爭取有限的空間資源,這樣的關係稱為「競爭(Competition)」,慶幸的是,這些大量增生的藻類也會吸引成群的食藻魚類前來覓食,像是刺尾鯛科的魚類可說是天然的除草機,除藻效率可不容小覷,靠著他們的努力來維持健康的珊瑚礁生態系。