瑚光珊色

潮間帶奇遇記:生命的韌性

潮間帶環境嚴峻,溫度、鹽度與溶氧量劇烈變化,雖然艱辛,卻讓一些頑強的生物避開掠食者。我們跟著萬里桐巡守隊,夜探後壁湖潮間帶。首先遇見與石頭融為一體的石磺,牠是蝸牛的近親,背殼已退化為鈣質顆粒,而且可以直接呼吸空氣。身上有許多凸起的肉瘤,不同地點的石磺,身上的肉瘤形狀也不太一樣。因為外型像鮑魚,又有「窮人的鮑魚」之稱。石頭底下則藏著陽隧足,和海星是近親,吃東西像輸送帶,觸手將食物送進嘴中。牠們鑽洞翻砂,重塑底棲環境,還能幫助其他物種棲息。陽隧足也有很多不同的型態喔!潮池中還住著蛙䲁魚,細長尾巴幫助牠跳離岩石逃避掠食。滑溜身體覆有黏液,能暫時離水。仔細看,公的(左邊)才有白色頭冠,且皮瓣較長,是會顧家的好先生,會守著卵直到小魚孵化。最後驚喜發現鈍額曲毛蟹,牠們會把周圍環境素材貼在身上,偽裝功力一流!觀察完後,記得石頭要放回原位,不要壓到牠們喔!

微距拍攝特輯-水系皮卡丘

合界,位於恆春半島西側,是個微距拍攝的天堂,只有冬天吹東北季風時,才適合下水。這裡地形結構複雜,隱藏著豐富的微小生物。沿著海底前進,深度逐漸下降,來到約20米處左右,就有機會遇見這位春天限定的神奇寶貝-皮卡丘海蛞蝓!牠擁有亮黃色的身體、黑尖端的長耳、胖胖的尾巴,活脫脫的就是皮卡丘呀!會放「十萬伏特」嗎?別擔心,牠只有2公分長,沒有電擊能力。事實上,牠的「耳朵」其實是觸角。牠們以分支狀的苔蘚蟲為食,每年春天出來交配,到了夏天幾乎消失無蹤。牠們數量稀少,主要分布於印度太平洋,但墨西哥灣和大西洋也有過牠們的蹤影。想在海底捕捉這隻「水系皮卡丘」的身影,可得保握機會!

珊瑚礁的華麗威脅-棘冠海星

這裡,有個危險的獵食者正享用大餐。牠擁有12隻以上的腕足,全身佈滿棘刺-棘冠海星。我們在墾丁海域所發現的,正是研究較多、太平洋海域常見的棘冠海星(Acanthaster cf. solaris)。這種海星爆發時,會對珊瑚礁造成嚴重破壞,因為硬珊瑚是牠們的最愛。一隻成年的海星就能殺死一整顆珊瑚。有趣的是,幼年棘冠海星竟然是草食性動物,直徑達8mm後才開始覓食珊瑚。牠們的腕足前端擁有由許多小眼組成的複眼,使其擁有海星中最精確的空間感知能力。研究證實,具有完整複眼的海星能夠找到珊瑚礁,而失明的則無法。。棘冠海星能夠將自己的胃外翻,包覆並消化珊瑚的活體組織,最後留下死去的珊瑚骨骼。然而,在數量合理的情況下,棘冠海星也是生態系的一部分,無須過度擔憂。

從戰艦到海洋秘境:中正艦的沈船傳奇

中正艦(LSD-191),原為美援軍艦,建於二戰期間,1960年由台灣接收,最初命名為「東海艦」,象徵福如東海。1975年蔣中正總統辭世後,為紀念他而更名。服役期間,曾作為總統視察座艦,執行離島運補、戰備、演訓與救災任務。其特殊的平底設計,可搭載LCU登陸艇,在台灣海軍服役達52年。2012年除役後,中正艦停泊於高雄軍港,最終於2015年沉放屏東車城外海,成為台灣第14處軍艦礁。漁業署清除殘油與廢棄物後,鑿孔助水流循環,為海洋生物打造新棲地。然而,長年海流沖刷,如今已裂成兩截:前段深約27米,適合經驗潛水員;後段則達47米,僅技術潛水員能探索。從鋼鐵巨獸到新生命搖籃,中正艦的故事仍在海底繼續書寫。你,會想潛入這座沉睡的軍艦,親眼見證它的最後航程嗎?

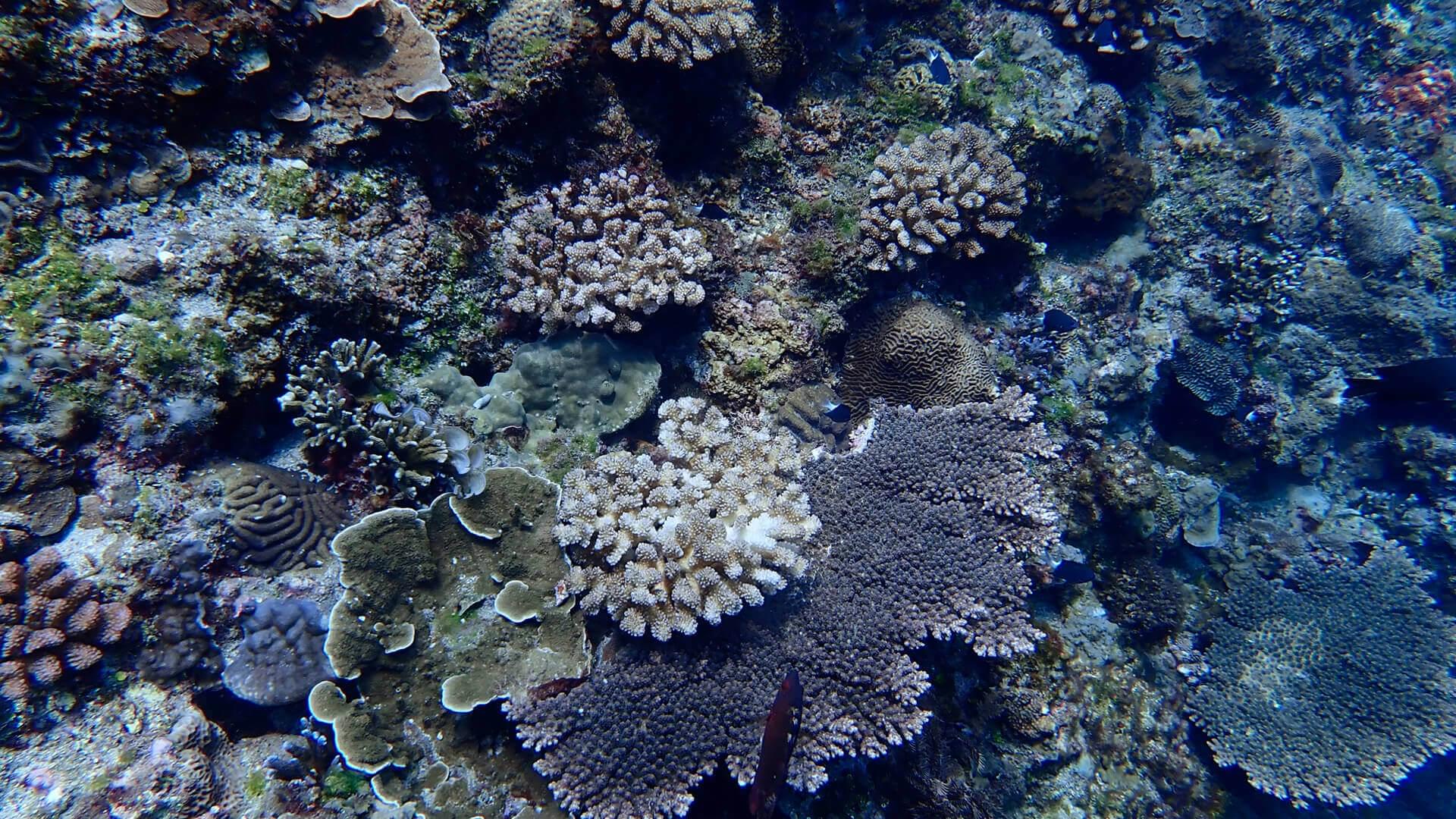

守護台灣的海洋奇蹟:萬里桐珊瑚礁

今天,我們帶你來到墾丁西岸的萬里桐,一個擁有壯麗珊瑚礁的海洋天堂。1987年,這裡的珊瑚覆蓋率約25%,以分枝形的軸孔珊瑚為主。然而,1998年的全球珊瑚大白化,接著,觀光業的快速發展和污水處理問題,加上沿岸開發和土壤侵蝕,讓沉積物污染重創珊瑚生態。讓珊瑚覆蓋率在10年內降至19%。但令人驚豔的是,墾丁的珊瑚展現了驚人的韌性。在適宜條件下,它們曾一度恢復至近50%的覆蓋率。然而,珊瑚種類組成也改變了,團塊形珊瑚取代了原本的分枝形珊瑚。2009年,莫拉克颱風帶來的破壞再次重創珊瑚,覆蓋率跌至15~20%,並維持至今。儘管如此,萬里桐的珊瑚礁仍然充滿生命力,孕育著豐富的生物多樣性。我們的珊瑚礁是大自然的奇蹟,也是脆弱生物的守護者。若不採取行動,這片美麗的海洋世界可能會成為回憶。我們每個人都能成為海洋的守護者。現在,就是行動的時候!

珊瑚捕食的藝術

珊瑚雖然仰賴共生藻提供大部分能量,但也有驚人的異營捕食能力。珊瑚的捕食方式與口部大小息息相關:口部較小的種類偏好藻類作為餌料。另一種體型較大、保存方便、孵化容易且價格低廉的常用餌料之一:豐年蝦。本團隊目前正在培育的四種珊瑚均成功捕捉到豐年蝦。大西洋種類的珊瑚也沒有問題。展現其靈活的捕食能力。其中與別的種類不同的是,成體的同孔珊瑚是藉由釋放隔膜絲來捕捉食物,並在體外進行直接消化。這些隔膜絲可從口部或周圍組織釋放,並分泌蛋白酶將食物分解成可吸收的養分。分解後的食物會直接被隔膜絲吞噬或溶解,再透過擴散或專門細胞傳遞進入珊瑚體內,為其提供重要能量來源。這種捕食策略不僅展現珊瑚的適應性,更讓人驚嘆其高效的營養攝取能力。

2024年,台灣的珊瑚礁經歷了什麼?

2024年,台灣的珊瑚礁正在承受前所未有的挑戰。7月初時,我們就發現大量珊瑚開始白化,這比往年更早。隨後,凱米和山陀兒兩個強烈颱風接連來襲。雖然颱風所帶來的雨水暫時緩和了海水高溫的壓力,讓部分珊瑚在10月時有些微恢復跡象,但仍有許多珊瑚依然處於白化的狀態。今年南台灣的海水溫度創下歷史新高,周熱化度數(DHW)甚至突破20,這意味著超過80%的珊瑚可能無法倖存。試想,如果像2022年那樣沒有颱風的緩和,珊瑚礁的損害將更為嚴重,甚至難以恢復。然而,山陀兒強颱也帶來了嚴重的底質侵蝕,強風和巨浪使得許多珊瑚斷裂、倒塌,有些再也無法復原。每年增強的極端氣候事件,都是氣候變遷的警訊。面對這些改變,我們是否能一起行動,在生活習慣和飲食上做出些改變,讓珊瑚礁有機會在2050年淨零排放的承諾下活下去? 珊瑚礁,不只是美麗的海洋風景,也是數百萬海洋生物的家,更是保護我們海岸的天然屏障。請和我們一起,為保護珊瑚礁而努力。

最早發現珊瑚產卵的神祕海灣

今年夏天,墾丁海域的珊瑚大規模白化,情況非常嚴重。為了看看東北部的珊瑚情況,我們在7月前往宜蘭的豆腐岬一探究竟。結果出乎意料,這裡的珊瑚還是非常健康,只是有少部分白化!豆腐岬位於宜蘭南澳,是個風景優美的小海灣,當地還很熱門,吸引了許多水上活動愛好者。其實,早在1940年,日本的科學家就已經在這片海域發現珊瑚集體產卵,這可是全球最早發現珊瑚產卵的地點哦!加上這裡受到黑潮分流的影響,許多海洋生物的幼苗也被帶到了這裡,所以這麼小的海灣竟然擁有至少150多種珊瑚和超過100種魚類!在調查過程中,我們遇到了一群活力十足的馬鞭魚、還有那隻超巨大的紅紋盤海蛞蝓,牠們最大竟然有17公分那麼長,簡直是海蛞蝓巨無霸!這片曾被認為是珊瑚庇護所的海域,未來還能不能繼續擔任這一角色?這個問題將會成為我們未來需要持續關注的重要課題。

微距拍攝II:海蛞蝓

微距拍攝終於回來啦!好久沒來好好介紹海蛞蝓了!這集有許多漂亮、且獨特的海蛞蝓喔!這是裸鰓目-海牛亞目裡的多彩海牛屬。頭上的兩隻觸角和背上的像花朵般的裸鰓是牠們的特徵。有些海蛞蝓長得很相似,但可以從觸角、外套膜及裸鰓的顏色做區分。這是同屬但不同種的海蛞蝓。這是不同屬的海蛞蝓-諾美多彩屬。這是頭盾目-腹翼螺科的海蛞蝓,又名粉紅天鵝。頭盾目的海蛞蝓沒有觸角,且這科的長度不超過1公分,真是小而優雅呀。找到了嗎? 這是囊舌目-天兔科的草食性海蛞蝓,又名小雪球。另外兩顆相當近的眼點也是牠們的特徵。牠們相當喜愛一種藻類-絨扇藻屬Avrainvillea。想找到牠們,可以先找這種藻。但不同種的食性偏好也會有所不同。有研究指出,有些種類能夠在無光合作用下存活至少38天 (Christa et al., 2014)。這結果說明光合產物在飢餓生存下並非必需品,同時也顯示「盜取」的功能較像是儲藏食品。等待需要時或條件適當時才使用。矇了吧?這也是隻海蛞蝓。這隻長得很奇特的,是屬於裸鰓目-大嘴海牛科的海蛞蝓。口周邊有許多觸毛,周圍的突起物可感應甲殼類的觸覺。口甚至可以擴張,用以捕食小型魚和蝦蟹類,夠奇特了吧!

2024珊瑚大白化

「珊瑚白化」是近幾年夏季很常出現的字眼。但其實全世界的珊瑚礁在1998年時就經歷過第一次大白化。隨著全球暖化的強度漸增,全球珊瑚大白化的發生次數也越來越頻繁。這是台灣南部海域1985年至2024年7月的週熱化度數圖(Degree heating week)。當此度數超過4時,代表會發生珊瑚白化;當超過8時,珊瑚白化嚴重且可能死亡。台灣才剛進入夏季,海水溫度卻已經高至30℃,甚至已經觀察到大量珊瑚白化現象。從2020年起,台灣南部每年都有超過8。目前墾丁海域的珊瑚正在經歷第9次的珊瑚白化事件。今年,美國國家海洋和大氣管理局更宣布第四次的全球珊瑚大白化,意味著我們珊瑚礁的命運已岌岌可危。有趣的是,有些珊瑚卻似乎沒事,甚至沒有白化,顯示不同珊瑚種類的耐熱性。還有一種是發出螢光色的珊瑚,而這個螢光機制,是牠們的最後一道防線。

出水口珊瑚礁

上支影片提到出水口的水溫比其他地方高,但出水口其實也有受到湧升流的影響。湧升流將深層海域的冷水以及營養帶至淺處,而這冷熱水的交替作用與豐富的營養下,造就了這片獨特的珊瑚礁環境,而這溫度變化也間接的培育出耐熱的珊瑚。出水口是目前南灣淺海區珊瑚覆蓋率最高的地點,東側擁有一片壯觀的葉片形表孔珊瑚花園。這裡當時投放了許多消波塊來阻擋海浪的侵蝕,也成功的營造了珊瑚和魚類的棲息環境。出水口也因多變的地形成為熱門的鑽洞景點,許多動物也藏匿在這些隱密的地方。出水口是不是一個很獨特又美麗的景點呢。