瑚光珊色

2024珊瑚產卵

每到農曆三月底,也是媽祖生日時,南灣海域的出水口就會相當熱鬧,因為海底準備舉辦一場華麗的盛宴,而大家就是來目睹這場一年僅有短短幾天的珊瑚產卵。這是一顆精卵束,裡面包著精子和卵子。當珊瑚產卵時,會有成千上萬顆的精卵束被釋放至海中。當精卵束被釋放後,珊瑚會立即準備下一顆精卵束。以這株為例,從釋放完後到下一次的釋放,等候時間約為10分鐘。而精卵束也會根據不同的珊瑚種類而有不同的大小。這些精卵束因為富含脂肪,因此會往上漂浮至海面,接著就會化開來以利受精。這次很幸運的拍到許多不同種類的珊瑚產卵。為什麼珊瑚們會「知道」要在這天一起產卵仍是個複雜的問題。但可能影響的因子包括了,水溫、潮汐、月亮的週期和出現的時間。有研究指出,光會抑制珊瑚產卵。而太陽下山後至月亮升起的這段「黑暗時期」就是一個信號。沒錯,手電筒也會。但這和珊瑚的種類也有關係。最後,讓我們一起來欣賞,珊瑚像煙火般一同綻放的奇妙景象吧。

最聰明的無脊椎動物(?)

這是一隻葉海牛科的海蛞蝓,牠們的特徵是背上的疣突,體型偏大(3~7公分),但牠不知道眼前還有一隻更大的生物。章魚。和螺、蛤、牡蠣、蠔及藤壺等同樣為軟體動物。這是「虹管」,能排出吸取的水,碰到緊急狀況時,也能噴射墨汁。但少了如同貝類的堅硬外殼,牠們需要不同的生存技能。牠們柔軟的身體善於躲藏。除此之外,還有其他厲害的秘密武器: 速度以及偽裝。牠們變色的能力比變色龍還要快。變色龍是藉由內分泌來改變體色,需2~3秒,但章魚是藉由控制肌肉的收縮來改變顏色,只需一眨眼的時間。研究發現章魚一個小時改變了自己的顏色177次! 這主要歸功於三個位於不同層的細胞,第一層為色素細胞,主要負責黑、紅和黃色,藉由肌肉的收縮來控制外表的顏色。這些色素細胞如同氣球一樣,鼓起後的顏色就變得明顯。牠們還能靠更深層的虹彩細胞,此細胞能夠反射藍色和綠色,使章魚的皮膚顏色更為鮮艷。而這層細胞再下去還有一層白色素細胞,藉由反射周圍的光線產生白色。更厲害的是,牠們還能改變皮膚上的「乳突」,創造凹凸的表面來模擬周遭的基質、石頭、珊瑚等等。許多狩獵者會尋找獵物的「眼睛」來判定是否為動物,章魚甚至能加深顏色來偽裝眼睛,混淆狩獵者。

蟲蟲危機

2023年6月研究時發現了奇怪的現象。珊瑚陸續出現肉質組織剝落,而且有被啃食過的痕跡。經過檢查後發現了一種生物,牠們的體型和外表都如同珊瑚幼蟲般,但在顯微鏡下發現牠們有獨特的特徵和游動方式,起初我們懷疑是扁蟲,這是水族養殖裡常發現的寄生蟲,尤其是於軸孔珊瑚上,因此又被稱為「食軸孔珊瑚扁蟲」(Acropora-eating flatworms)。牠們能夠偽裝出與珊瑚相同的顏色,而且與宿主的螢光蛋白相同,說明其顏色是從宿主身上奪取來的,而且沒有宿主的情況下,牠們還能存活5天之久。但仔細觀察後發現我們的蟲與此扁蟲略有差異。我們的蟲只有兩個眼點,而且身上有白色的斑點,因此我們稱其為白點蟲,但目前仍在鑑定中。白點蟲會捕食具游泳能力的珊瑚幼蟲。牠們具有能夠伸縮、像是吸管的構造,並將其吸附於獵物上,吸取獵物的營養,包括珊瑚幼蟲身上的螢光蛋白。被吸取的珊瑚幼蟲也漸漸的變形。除了幼蟲之外,著苗後的補充量也不放過。幸好我們發現薄荷蝦會吃白點蟲,可以藉由天敵來加以控制。另一方面,我們也發現白點蟲會攝食海葵,將弊轉為利,發揮其優勢。

潮起潮落潮間帶

什麼是潮間帶?潮間帶指的是海洋與陸地交界的地方。這裡每天漲潮時會被海水淹沒,退潮時會暴露在空氣中。潮間帶可以分為以下四種:珊瑚礁岩、紅樹林、沙泥灘、礫石,墾丁附近海域的潮間帶大部份屬於珊瑚礁岩潮間帶。

海水會受到月球和太陽的引力影響,加上地球的自轉而形成漲潮與退潮。每個農曆月的新月(初一)或滿月(十五)前後,地球、月球和太陽三者連成一線,這時候月球的引潮力最強,水位會升得特別高也會降得特別低,我們稱之為大潮。上弦月(初七)或下弦月(二十二)的時候,地球、月球和太陽三者成直角時,這時候月球與太陽的引潮力會相互抵銷,水位的升降變化並不會太明顯,我們就稱之為小潮。

潮間帶是人類進入海洋的第一陣線,無需任何技能和器材,就能探索其中。

可它也是海洋污染的第一位受害者,隨處可見的海廢垃圾,生物生存相當的緊迫,美麗的環境消失後,我們又得到什麼呢?

五彩斑斕獅子魚

台灣海域的獅子魚常常被人誤會為外來種,但其實牠們來自印度洋及太平洋海域,是本土海洋物種喔!獅子魚出沒時彷彿蝙蝠俠從上空展開披風滑翔降落。牠們的「雙翼」展開告知掠食者「不要來惹我」。相信大家已經了解獅子魚的毒性相當強,還記得毒性魚種的「一魟、二虎、三沙毛」嗎? 排名第二的虎正是獅子魚(那應該要叫二獅吧(?))。正因為牠們獨特華麗的外表,獅子魚在水族貿易界從以前就相當盛行,但推測交易的過程中有些逃脫了,而牠們則成為了別人的海洋魚類外來種。1985年時獅子魚第一次在美國佛羅里達被發現,15年後已被列為美國North Carolina北卡羅來納海域的入侵物種,再過10年,牠們已經入侵了美國東南海域、加勒比海、墨西哥灣和大西洋。由於牠們捕食的食物和地點廣泛,從海表層至水下300米、從珊瑚礁至海草床都看得到牠們的蹤影。再加上牠們在當地並沒有天敵,又會與其他魚類競爭食物,因此對國外造成了極大的煩惱。為了減少牠們的數量,國外廚師已經將牠們納入菜單中。但台灣是牠們的家,牠是屬於這裡海域的一份子。

潛行夜晚III

這,是一隻螳螂蝦。牠們可以根據手臂型態區分,一種是能夠擊碎硬物的「敲擊」型,另一種則是能夠伸長捕捉食物的「魚叉」型。這類型的螳螂蝦善於埋伏突擊。牠們一擊的速度約2~6m/s,相較於敲擊型的一擊速度(約23m/s)慢了許多,但仍快過我們一眨眼的時間。 但牠們具有相當複雜的視覺系統。一顆眼睛裡分成了背側(上)、中帶和腹測(下)。而中帶的前面4排(CV)負責處理顏色。我們人能夠感應紅、綠、藍三個光波,但牠們可以感應到約12種光波。但牠們的小小腦袋並沒有辦法辨別顏色的差異,只能夠辨識出顏色,卻也因此能夠快速且有效的做出反應。由於牠們的生活週期相當短暫,或許這種「不需動腦的反射能力」是生存下來所需的條件。這,是礁岩扇蝦,俗稱蝦蛄拍仔。牠們經常與蟬蝦(俗稱海戰車)和另一種扇蝦(俗稱也是蝦蛄拍仔)搞混。這是韓氏擬蟬蝦,海戰車的一種。這品種的前緣為扁平狀,身材也較細長。這是毛緣扇蝦,扇蝦的一種。扇蝦的前緣則為鋸齒狀,且身體扁平。扇蝦與礁岩扇蝦分類上同屬,與海戰車則是同目。而礁岩扇蝦的外殼比扇蝦更為粗糙、有顆粒。今天所提到的物種在海產店皆可看到,儘管如此,野外看到還是要保護牠們喔。

颱風過境

若大家還記得,去年台灣南部海域的珊瑚面臨白化危機。 根據美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)的資料 顯示, 熱帶太平洋的表層溫度於 2022年7月~2023年6月與1991~2020年所有6月的平均溫度做比較,目前溫度已經超過平均溫度0.8C,更是超過聖嬰現象臨界點(0.5 C),此現象有超過90%的機會將持續至冬季。今年7月時台灣南部海域已經進入一級警戒(可能造成珊瑚大量白化)。幸好 今年台灣恢復較為正常7月及8月時皆有兩個中度颱風經過,分別為杜蘇芮吉卡努 。而颱風可以有效的海水溫度,減輕熱浪的影響。但颱風也是把雙刃劍,當威力過強時會對珊瑚造成嚴重的物理破壞。颱風過境後,本團隊於7/31日進行調查時,發現大光、後壁湖、出水口和進水口海域皆受到嚴重影響,尤其分枝型珊瑚,被破壞的支離破碎、星落雲散。有些團塊型珊瑚甚至被削出一大塊骨骼 ,許多珊瑚只剩下底部存在。 甚至有整顆團塊型微孔珊瑚和桌型軸孔珊瑚傾倒。 這次的颱風過境大幅減少了珊瑚的覆蓋率,對於南台灣的珊瑚而言不太樂觀。 希望本團隊後續建立起珊瑚苗圃,並運用有效的移植方法來恢復珊瑚的覆蓋率 。 這將會是我們最大且漫長的任務及挑戰 。

珊瑚復育試驗

這是我們在2021年初時建立的野外珊瑚苗圃-珊瑚樹,這是2年後(2023)的成果,珊瑚適應得很好,也相當大。在國際上,珊瑚樹已是常被作為復育的方法之一。利用垂直吊掛的方式使珊瑚「懸空」於水體中,這樣可以帶來以下好處: 1. 珊瑚生長的方向與空間不受限制、2.珊瑚較不易受到基質上的藻類而被影響、侵占、3. 可以更有效利的用水體的空間來飼養更多珊瑚做為苗圃。若你仔細看,這裡的珊瑚不只往上生長,而是四面八方的生長。現在這批珊瑚已經大到比我的手掌還要大。慢慢地這裡也開始出現一些常客會幫我們巡邏。現在的珊瑚大小相當適合做進一步的裁剪並進行分枝移植,接著挑選適當的長度後就可以進行裁剪。裁剪完畢後,收集好珊瑚分枝,就可以出發了! 這次我們用綁繩的方法,將珊瑚綁在上面。減少材料與成本,而且方法也簡單。2023年1月架設完後便開始追蹤後續發展。2月時珊瑚分枝生長狀況良好,3月時也開始明顯看到成長。短短的兩個月,珊瑚已經包覆住繩子。相信再過幾個月,分枝長得更大後便會開始吸引附近的魚群過來。

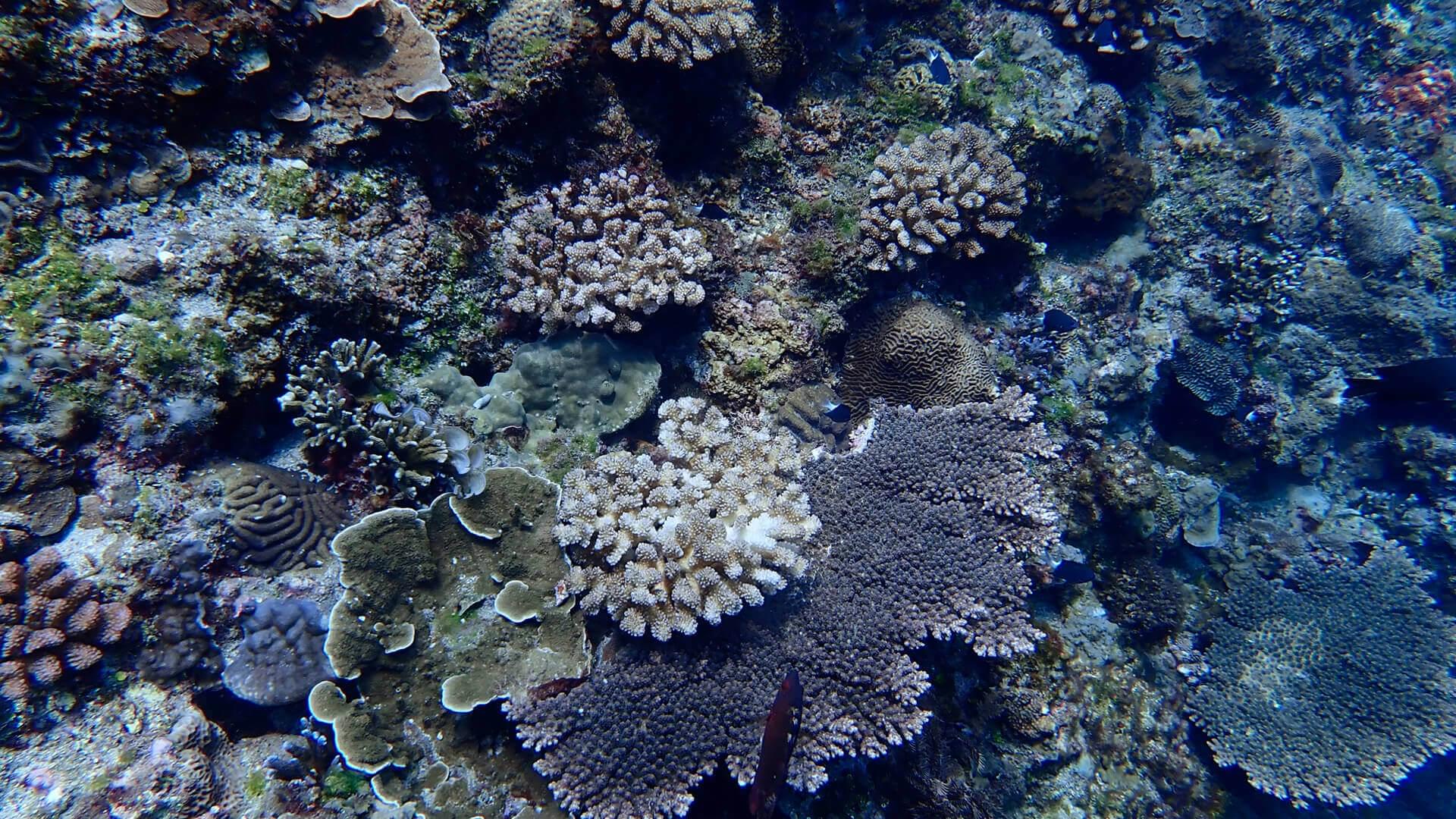

潛進:蘭嶼之神祕小島

今天跟大家介紹一個很特別的地點: 小蘭嶼。面積僅有1.75平方公里,環島約4.3公里的一座火山島。座位於西太平洋。台灣東南外海-台東縣蘭嶼鄉的東南邊,由蘭嶼鄉的紅頭村管轄,無人居住。相傳若女性登島的話,將引來狂風暴雨,且若去程的船上有女性的話,浪況會變得波濤洶湧,因此女性登島被列為禁忌。小蘭嶼周遭的海流不穩定,且暗流多,但這次很幸運的可以下水一探究竟。從蘭嶼出發,船程約20-30分鐘。小蘭嶼的水下地形很壯觀(下潛深度約30-35米左右)。珊瑚覆蓋率相當高,而且品種也多,小魚群以台灣來說也算豐富。你們看看這個覆蓋率,多麼壯觀。我們還巧遇大型花枝(cuttlefish),長度目測約65公分。這邊幫大家科普一下,花枝與烏賊和章魚完全不同喔,牠們頭內有特有的「墨魚骨」(cuttlebone),幫助保持中性浮力。受驚嚇時會吐墨汁,這就與烏賊和章魚一樣了。除此之外,也碰上了一群好奇寶寶-雙帶鰺(Elagatis bipinnulata)。蘭嶼飛魚祭從4月至6月,某些地點是禁止下水的,各位記得要先與潛店或當地業者確認過才不會冒犯到當地的文化喔!

藻安,我來了

過了冬天之後,面對春天的來臨,大海也發生了些變化。若三至四月期間您有去海邊走走,有沒有發現海藻變多了呢? 尤其是馬尾藻。這種大型藻類在台灣的四月時會暴增,為什麼呢?有研究顯示馬尾藻的出現與營養鹽和海水溫度有關係。營養鹽升高時,這種藻類的數量也跟著提升。這邊推測可能與恆春半島冬天時的落山風有關。落山風將陸地上的有機、無機物質甚至是汙染等吹進海裡,進而增加海裡的營養鹽。除此之外,這種大型藻類偏好較冷的海水,因此當天氣漸漸回溫、海水溫度升高時,這種藻類也會跟著消失。其實許多藻類都不太喜歡較高水溫的海水,也因此台灣海域的藻類會隨著四季的變化而跟著改變。相信大家都知道藻類與珊瑚是競爭的關係,但並不是全部藻類都是敵人。大型藻類也提供了許多魚類一個庇護所、清潔區以及食物來源等等。像是這麼淺的地方原本是沒有甚麼魚類在這活動,但因為馬尾藻的聚集進而吸引了魚群。但若藻類舖蓋於珊瑚上太久的話,還是可能造成珊瑚白化。不過看著這麼多麼魚兒們自由地穿梭其中,是不是很療育呢?

潛行夜晚Ⅱ

上一集最後提到了火焰貝,英文俗稱Disco clam。當受到光照時,會看到牠在「放電」。這個電,曾經被以為是牠本身的發光能力。但後來被證實,原來這是反射出來的效果。有專家做了研究後發現,這閃電效果主要是靠這兩個部位(一白一紅)。白色的部分具有相當高的反射。紅色的部分則相當低。藉由收縮與展開的動作便能產生出閃電的效果。「咦? 這是甚麼?」猜到了嗎? 牠是一隻正在睡覺的鸚哥魚。有沒有仔細發現牠周圍有甚麼似的?這其實是鸚哥魚自己用黏液做成的繭。這個繭的其中一項功能如同防盜鈴,用來提防捕食者。另一個功能則像是蚊帳,用來區隔寄生蟲。接下來這一隻長得非常特別。牠是隻活生生的動物! 牠本名叫做藍鰭剃刀魚 (Solenostomus cyanopterus),俗稱枯葉鬼龍(Ghost pipefish)。牠的吻部與其他剃刀魚不太一樣。牠的吻部較粗、光滑。不具明顯突起或毛狀皮瓣。牠們時常隨著水波搖擺,如同枯葉一般。除此之外,牠們還具有變色的功能。如果把牠們放入都是綠色的海藻中,牠們會從現在的顏色變成黃色,但沒有章魚變色的速度快。變色過程相當緩慢,但這個變色機制仍未解開。下次潛水時注意一下牠的身影吧!

潛行夜晚Ⅰ

當太陽落下後,夜晚的寧靜取代了一天的喧嘩。一整天的疲憊一擁而上,準備為今日畫下句點。此時大海裡的許多生物也找好了就寢的位置,有些躲匿於珊瑚的縫隙中,有些則藏匿於礁石內的空洞。因為看似安靜的大海其實藏著種種生機。有些生物在夜晚時才活躍起來,趁著大家放下戒心時出動,發揮著各自獨特的技能來捕食。一旦你不注意,可能就成為了別人的主餐。

這是隻正在尋找獵物的花鰭裸胸鯙(Gymnothorax fimbriatus)。可以從那黃綠色的頭以及身上的斑紋來辨別。牠們的視力較差,但鼻子上的鼻管賦予牠們靈敏的嗅覺,而那光滑的身體使牠們能夠輕鬆穿越石縫中。這裡則是藏著一隻魔斑裸胸鯙(Gymnthorax isingteena)。牠們最大體長可以達到180公分。牠們嘴巴一開一合看似可怕,但其實是在「呼吸」。幼年時期的牠們,身上的斑點會互相連結,更為大片。成體後斑紋便會逐漸分離,像這隻一樣,形成較小的圓點。夜晚中還藏著一種很特別的蛤類,這是俗稱火焰貝的圓櫛銼蛤(Ctenoides ales),英文俗名被稱為迪斯科或閃電蛤("Disco" or "electric" clam)。