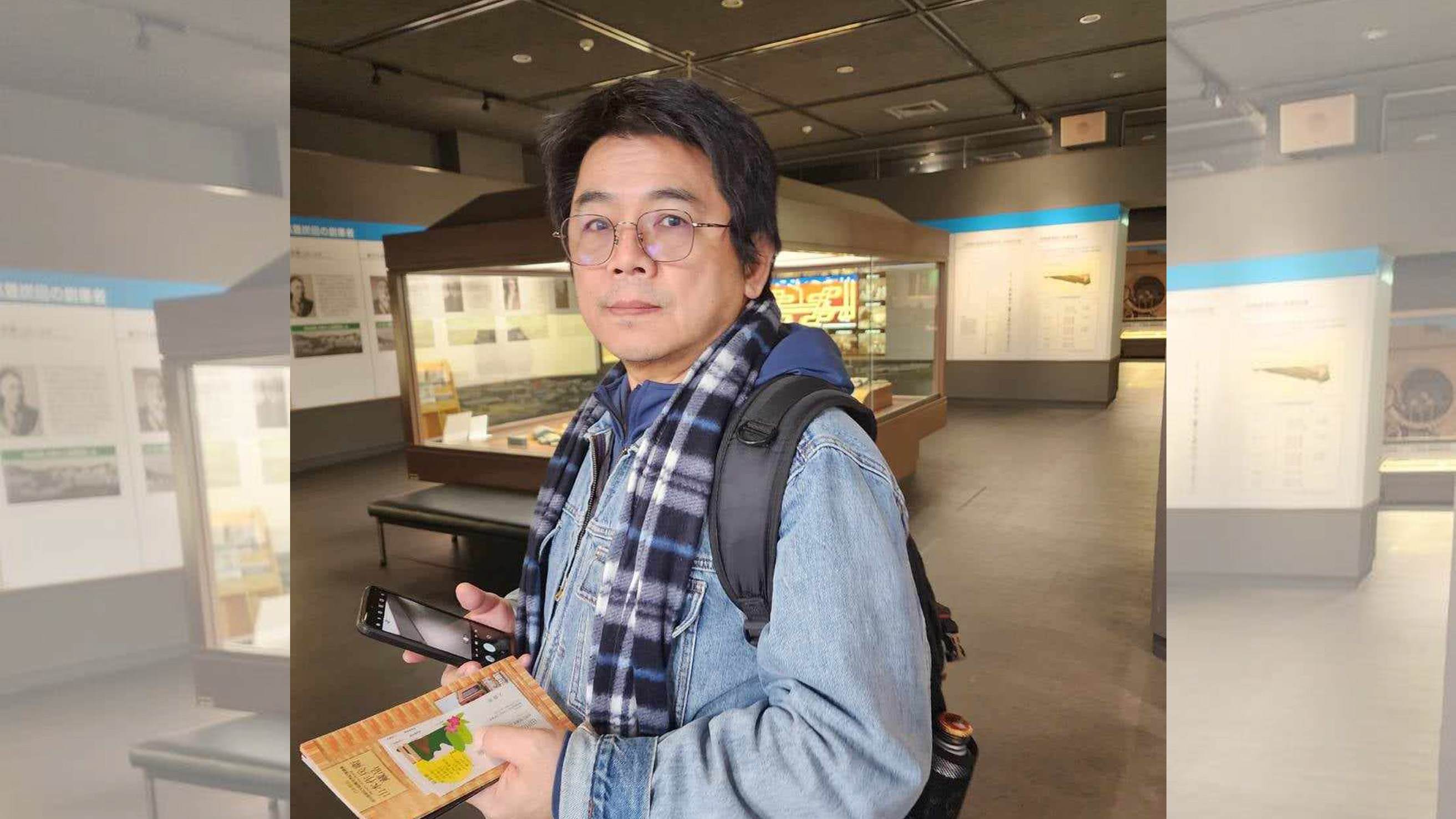

苗延威

國立政治大學社會系副教授

美國紐約大學社會系博士,國立政治大學社會系副教授。近年研究田野聚焦於瑞芳礦業歷史與礦工文化,並投入協助當地文史保存工作。

01

臺灣自產能源興衰回顧

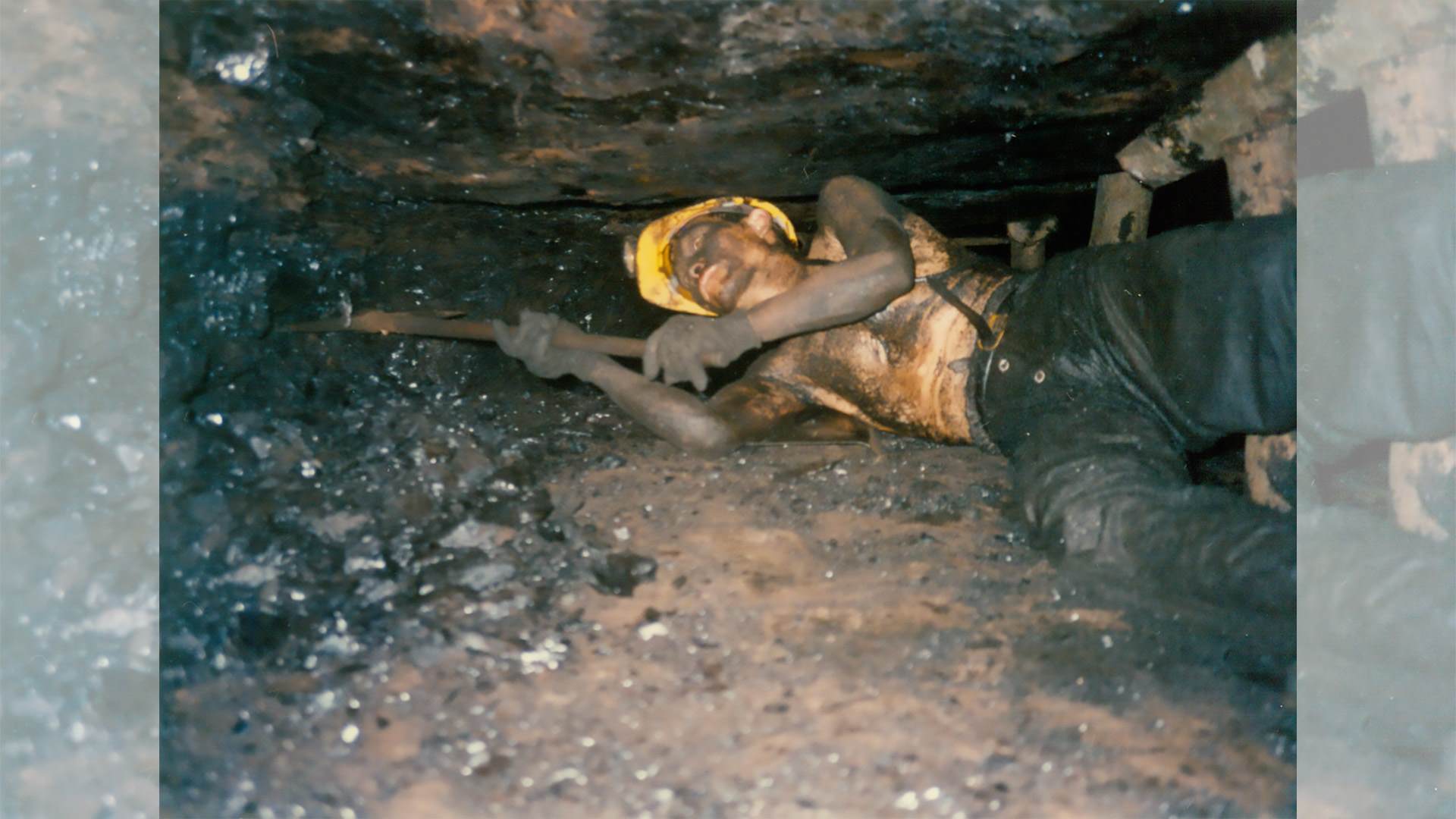

能源為工業之母,工業革命之初,世界各國普遍以煤炭作為動力來源,臺灣北部因蘊藏煤礦,清治時期即曾官方經營煤礦。後來日本人在台籌劃縱貫鐵路,1908年通車後改善了煤礦運輸條件,為南臺灣製糖產業的蓬勃發展注入充沛動力,也反映出能源與經濟彼此的密切交集。 臺灣也是在此一時期展開現代化進程,自1905年龜山發電廠啟用開始,電力逐漸走入民眾的生活。早期臺灣以水力發電為主,但隨著二戰後工業快速發展,能源需求激增,戰後臺灣煤業在政府的經濟建設計畫下,礦場及產量不斷增加,逐漸成為電力發展的重要支柱,1962年起火力發電即超越水力發電,成為供電主力 [註1]。 從1960年代以來,礦工人數平均超過六萬人,最多時達六萬五千人。1968年之前的連續五年,年產量均超五百萬公噸,其中新開礦場的年產量更已佔總年產量中的三成以上(賴克富、劉英毓、謝嘉榮,2006:43),為臺灣工業化發展提供了關鍵性的自有能源,也對於臺灣社會電力普及、民眾生活水平提升而言功不可沒。

1960-1970年代,台電購買了20%左右的臺灣煤炭,其中,在1960年代臺煤更在台電煤炭總購入量佔了逾九成。1970年代中期以後,政府啟動能源多元化政策,燃油、進口煤和核能逐漸進入臺灣能源巿場,不過臺煤仍是重要戰略物質,並曾在石油危機期間幫助國家度過能源轉型期。

| 表一:煤炭供銷量與台電購入量(1960年代-1998年) | ||||

|---|---|---|---|---|

| 1960年代 | 1970年代 | 1980年代 | 1991-1998年 |

煤炭總供銷量 臺煤 進口煤 | 47,669 47,382 287 | 41,851 31,845 10,006 | 128,424 16,568 111,856 | 225,599 1,956 223,643 |

台電總購入量 臺煤 進口煤 | 9,699 9,495 204 | 9,189 5,231 3,958 | 59,529 7,254 52,275 | 120,288 1,275 119,013 |

| 單位:千公噸。資料來源:臺灣鑛業史續二冊編纂委員會,2000:406。 | ||||

1979年,政府正式開放煤炭進口,迅即取代本土煤在市場上的地位,本土煤價大幅下跌,產業利基消失,另一方面,臺灣勞動力大幅流動到經濟建設與營造產業,礦場嚴重缺工,而礦業法規亦趨於嚴謹完善,人事與安全設施成本愈來愈高,產業營運壓力加劇。

| 表二:台電燃煤來源(1978-1986年) | |||||

|---|---|---|---|---|---|

年別 | 合計 | 臺煤 | 佔比(%) | 進口煤 | 佔比(%) |

1978年 | 625 | 625 | 100 | - | - |

1979年 | 1,764 | 764 | 43.31 | 1,000 | 56.69 |

1980年 | 3,507 | 797 | 22.73 | 2,710 | 77.27 |

1981年 | 3,441 | 721 | 20.95 | 2,720 | 79.05 |

1982年 | 3,107 | 756 | 24.33 | 2,351 | 75.67 |

1983年 | 2,604 | 771 | 29.61 | 1,833 | 70.39 |

1984年 | 3,477 | 784 | 22.55 | 2,693 | 77.45 |

1985年 | 5,592 | 878 | 15.70 | 4,714 | 84.30 |

1986年 | 6,406 | 910 | 14.21 | 5,496 | 85.79 |

| 單位:千公噸。資料來源:臺灣省礦務局輔導組,1987:19。 | |||||

雪上加霜的是,1984年海山、煤山、海山一坑等煤礦接連發生重大災變,270名礦工罹難,震驚社會,咸認為本土煤礦已無存在的必要。於是,在政府輔導補助下,各礦場陸續於1980年代後期結束經營。臺灣第一大礦瑞三煤礦(位於瑞芳)亦於1990年封礦。2000年,最後一家煤礦(利豐煤礦,位於三峽)亦告熄燈,臺灣煤礦全面停產。

02

礦業風華、文史傳承與永續反思

礦業對臺灣經濟發展貢獻巨大,不僅提供現代化所需之基本能源,更創造大量就業機會,鼎盛時期的礦業工人薪資遠遠優於其他產業勞工,令全台各地無數年輕人趨之若鶩,礦業的繁榮、人潮的聚集,亦帶動了地方經濟及生活文化的蓬勃發展,瑞芳煤礦及鄰近的金瓜石金礦,更曾使這片山城成為全台最富裕的地區之一,臺灣五大家族之一的基隆顏家亦發跡於此。 綜觀戰後煤業歷史裡,位於新北市瑞芳區猴硐地區的瑞三煤礦 [註2] 尤其值得一談。「瑞三鑛業公司」成立於日治昭和9年(1934),在猴硐擁有大面積礦區,分散為數個礦坑,包括本礦坑與基隆河對岸的復興坑和猴硐坑,很早就使用柴油機關車進行運煤作業,將煤集中於猴硐車站的選煤廠,再經由鐵路運銷各地。

1990年瑞三煤礦結束經營之後,業主李家基本上放棄了這個地方,辦事處和其他坑內外設施,在無人管理的情況下,屋舍逐漸崩壞傾頽,大型機器任其風化生鏽,曾經的輝煌盡成廢墟,一片荒蕪。雖然1990年代曾有在猴硐地區瑞三煤礦原址設立煤礦博物館的提議,可惜終因各種因素而不了了之(曾郁雯,2009:442-443),這個臺灣第一大礦逐漸在人們的記憶中淡出。2011年左右,攝影家在這裡拍了一系列以貓為主題的作品,大受歡迎,猴硐貓村之名不逕而走,許多年輕人但知這裡有貓,而對煤村歷史一無所悉。 看著昔日輝煌的工作場域破敗凋零,在地老礦工心有不甘,他們在垂暮之年擰起一股力量,號召有志一同的各地退休礦工,捐出老年年金向瑞三公司租下本礦事務所,於2019年成立「猴硐礦工文史館」,將淪為廢墟的空間改造成小型博物館,陳列他們所收藏的各種文物、勞動影像和實物史料,由他們親身向遊客講解這些物件所訴說的故事。 被人淡忘三十年的「瑞三煤礦」,就這樣在一群老礦工「由下而上」自主發起的記憶重現行動中,重新展現在世人眼前。

無獨有偶地,台電於2000年代配合經濟部規劃,從已歇業的臺灣金屬鑛業股份有限公司接管位於金瓜石地區的土地及建物資產,再次與本土礦業結緣。近年來,台電亦積極投入礦業文化資產保存方面的志業,包括啟動太子賓館和金瓜石神社修復計畫,使這兩處臺灣金礦史的重要建築得以重新嵌入九份山城的史蹟和地景,同時跨域結合人文與藝術活動,從而成為企業維護文化資產的標竿,也是當代礦業文資保存的一大亮點。 [註3]

全球氣候變遷的挑戰下,臺灣大力推動能源轉型,減煤策略勢在必行。然而,能源轉型所牽涉的,不只是技術革新與政策實施,還有地方文化、產業轉型及社會記憶保存等議題。因此,如何在推動能源轉型的同時,兼顧本土煤業的歷史文化保存,值得我們深切反思。 猴硐礦工文史館的建立,就是一個很好的範例。它作為介於記憶與歷史之間的「記憶所繫之處」,體現出地方老礦工由下而上自發性的文化保存力量,從個人歷史到群體文化,形成一種有溫度、有故事的在地記憶傳承,因此猴硐礦工文史館既是物質的、象徵的,也是教育性的。而台電於金瓜石的文化資產修復與藝術策展工作,則提供了一個企業參與歷史記憶保存的成功典範,在單純物理性的修繕之外,也展現對在地文史脈絡的尊重,以及對文化責任的承擔。這些富有人文價值的記憶傳承與場域活化行動,不僅在經濟發展、社會變遷等層面上提醒我們臺灣曾有一段輝煌的礦業歷史,在能源轉型與永續議題上,亦可成為一扇窗,帶領觀者一窺鑲嵌在臺灣經濟與能源史中的礦業有何角色變遷,進而引人思索其中的歷史文化意涵。

| 註釋 |

| [1] 詳見台灣電力公司官網,https://www.taipower.com.tw/2289/2339/2340/10123/normalPost |

| [2] 自戰後至1983年間,瑞三煤礦的煤炭總產量多達六百七十多萬噸,居於臺灣第一位,遠高於第二位的土城海山煤礦建安坑(四百六十多萬噸)、第三位的平溪菁桐石底煤礦(三百七十多萬噸)、第四位的瑞芳深澳建基煤礦(三百五十多萬噸)和第五位的石碇文山煤礦(二百八十多萬噸)(周章淋,2009:100-101)。這五大煤礦中,瑞三、海山和建基等礦由瑞芳李家經營,而石底和文山煤礦則屬於基隆顏家的產業。此外,根據官方統計,瑞三煤礦也是1980年代中期唯一持續月產一萬公噸以上煤炭的煤礦(臺灣省礦務局輔導組,1985:4;1986:4;1987:5)。 |

| [3] 詳見台電綠網,https://service.taipower.com.tw/greennet/about/theme/59。 |