作者:陳韋聿

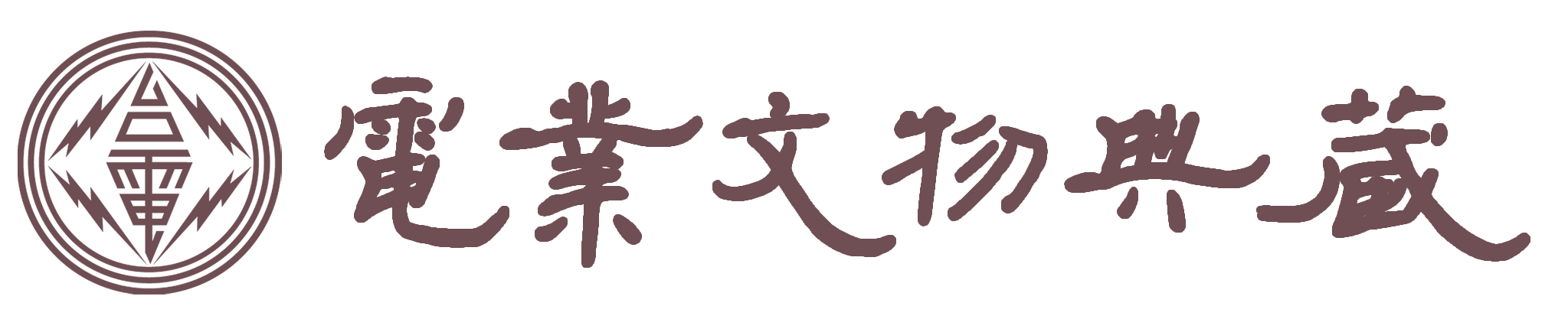

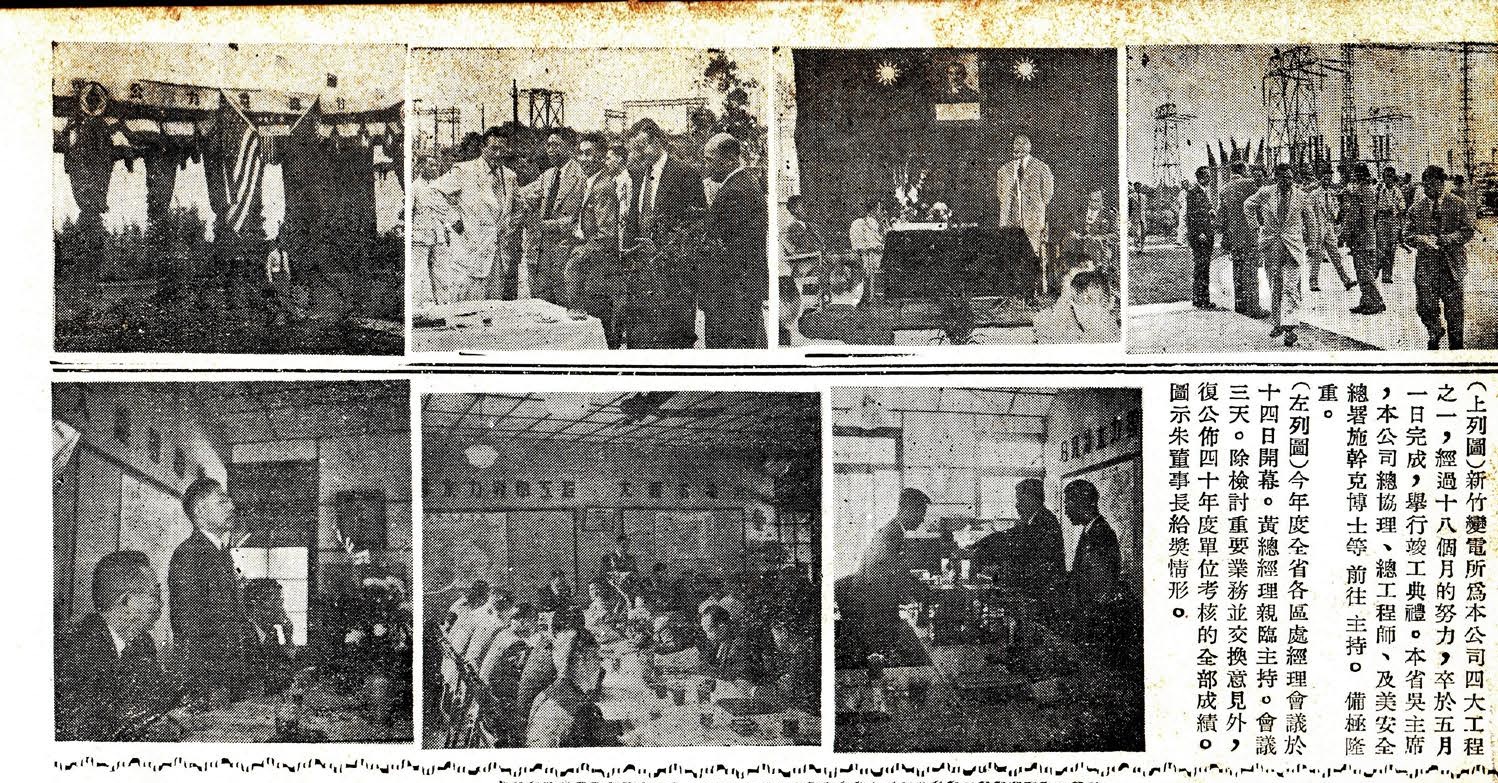

1952 年 5 月,台電《勵進月刊》的封面照片,呈現了臺灣電力發展史上的一個重要時刻。那年 5 月 1 日,台灣電力公司的「新竹變電所」(即今日位於新竹市光復路上的「新竹一次變電所」)舉行竣工典禮。典禮結束後,「美國共同安全總署」的駐華分署署長施幹克( Hubert G. Schenck )來到了配電盤室,準備操控電鈕,啟動變電所內的變壓器。而在照片當中,臺灣省政府主席吳國楨(左四)、台電總經理黃煇(左三)、以及總工程師孫運璿(右側背對鏡頭站立者)也都在施幹克的身旁,共同見證新竹變電所開始運轉的那一瞬間。

新竹變電所的啟用是國家大事,自然也是當時的媒體焦點。今天,在「國家電影及視聽文化中心」的館藏品當中,我們就能夠找到「台灣省電影製片廠」製作的一部新聞影片,它的拍攝主題正是 1952 年 5 月 1 日新竹變電所的啟用典禮,紀錄了施幹克啟動按鈕的歷史片段。

1952 年 5 月 1 日,施幹克在新竹一次變電所的配電盤室操作電鈕,啟動設備運作。下圖前排人物從左至右,左一為臺灣省主席吳國楨,中間身著淺色西裝伸出右手啟動按鈕者為施幹克,站在他身旁的人則是台電總工程師孫運璿。對應到上圖,吳國楨、施幹克、孫運璿分別為前排左四、左五、左六。另外,左三為台電總經理黃煇。(圖像引用自《勵進月刊》第6卷第5期封面、國家電影及視聽文化中心典藏〈新竹變電所竣工典禮〉)

1952 年落成啟用的新竹變電所,其實就位於今日新竹科學園區的大門口正對面。過去,它曾是維繫竹科運作的重要設施,對臺灣的電子與資通訊產業發展可謂居功厥偉。

值得注意的是:日治時期,「臺灣電力株式會社」其實也曾在同樣一個地點興建變電所。今天,我們還能夠在該地見到 1942 年建造的兩層樓控制室,以及鄰近建築物的一座小型碉堡。前面提到的那部新聞影片,似乎也能見到當時建造於變電所內的「吊揚塔」(安設起重機、用以搬運變電設備的高塔)。

「台灣省電影製片廠」所製作的新聞影片當中出現在道路末端的建築物,

似乎是日治時期興建於變電所內的吊揚塔。

(圖像引用自國家電影及視聽文化中心典藏〈新竹變電所竣工典禮〉)

如眾所皆知, 1950 年代,經歷過戰爭破壞的臺灣,在很大程度上仰賴著美援的幫助才得以復甦,電力系統亦是如此。二戰期間,建造於日治時期的新竹變電所遭遇盟軍空襲而嚴重損毀。該變電所的重建,正是美援所支持的其中一項工程計畫。

根據歷史學者張齊顯的考察, 1950 年夏天,美國經濟合作總署(翌年初即改名為美國共同安全總署)撥款 450,000 美元,為該變電所的興建計畫購置變壓器與其他設備,整個變電所的裝置容量大約為 72,000千伏安( kVA )。當年,新竹科學園區尚未出現,這個變電所首先發揮的一大功能,是為台灣肥料公司落成於 1951 年的新竹五廠提供電力,幫助該廠生產化學肥料。

關於新竹變電所的重建,《勵進月刊》有更詳細的報導。報導內容提到,該變電所是「經合署撥款協助增強臺灣電力系統的第一個計劃」。變電所工程處成立於 1950 年秋天,除了仰賴美援資金從國外訂購主變壓器與相關設備之外,所內還有許多設備是「由各發電所移裝併用」。 1951 年 8 月底,變電所的土木基架等工程雖已大部分完成,但從日本進口的變壓器卻在運輸途中因受潮而損壞,必須加以烘乾或進行更換。這一風波造成變電所的工程進度延宕,直到翌年 4 月 10 日才終於完成。

此外,新竹變電所的興建工程與當時臺灣許多美援資助的計畫相同,亦是由美國「懷特工程顧問公司」( J. G. White Engineering Corporation )指導。而在美援臺灣計畫當中扮演重要角色的懷特公司在臺負責人狄寶賽( Valery S. de Beausset ),亦在落成典禮中上臺致詞,盛讚新竹變電所的設備水準可謂世界頂尖。

1942 年建造的新竹變電所控制室,如今已由新竹市政府登錄為歷史建築。

(圖像引用自國家文化資產網)

走過戰爭轟炸、美援重建、竹科興起,新竹變電所的故事,其實也呼應著近代臺灣的許多重要轉折。2020 年,變電所的控制室(以及旁邊的小型碉堡),已由市政府登錄為歷史建築,成為一個適合訴說臺灣電業故事的展示場域。

時移世易,新竹科學園區已成為臺灣重要的經濟命脈,台電也陸續在園區周遭建立了許多變電所,確保園區的能源供應無虞。與此同時,新竹一次變電所的供電對象,也逐漸轉變為園區以外的周邊地區。帶著歷史,走向未來,這個有故事的電力設施,仍將持續在新竹默默運轉,與生活在這片土地上的人們,一 起寫下更多故事。

參考資料與延伸閱讀

- 〈新竹變電所竣工典禮 吳主席親臨主持 施幹克強調中美合作〉,《勵進月刊》,6:5(1952.5),目錄後頁。

- 〈新竹變電所通訊〉,《勵進月刊》,6:6(1952.6),頁67。

- 台灣電影文化公司出品,〈新竹變電所竣工典禮〉(1952),國家電影及視聽文化中心典藏。網址:https://vod.tfai.org.tw/Video/152

- 〈台電新竹變電所控制室〉,收錄於「國家文化資產網」,網址:https://nchdb.boch.gov.tw/assets/advanceSearch/historicalBuilding/20200929000001

- 〈新竹變電所控制室 將登錄歷史建築〉,「自由時報」網站, 2020年5月1日,網址:https://news.ltn.com.tw/news/life/paper/1369621

- 張齊顯,《戰後美國對華經濟之援助——經濟合作總署中國分署之研究(1948~1952)》(臺北:中國文化大學史學研究所博士論文,2012),頁164。

- 林炳炎,《台灣經驗的開端:台灣電力株式會社發展史》(台北:林炳炎出版,1997),頁163-164。

你可能有興趣

神社的拆除與排球場上的露天電影院:萬大發電廠的宿舍生活變化

作者:張哲翰 隨著1934年日月潭第一發電所(即今日大觀發電廠大觀一廠)竣工啟用,1936年發電能力達到最大化,以及1937年日月潭第二發電所(即今日明潭發電廠鉅工分廠)竣工,臺灣的工業化腳步又站得更穩。只是面對戰爭時期,臺灣定位為工業基地的急需下,對於電力的需求仍然頗大,能夠更有效利用濁水溪水系水力的「霧社水力發電計畫」因而被採用。[1] 計畫目標是在濁水溪支流霧社溪上構築堰堤蓄水(即今日霧社水庫),以調節濁水溪與日月潭的水量,並且預計利用霧社堰堤與武界堰堤(即今日武界水庫)的高低落差,進行發電廠的設置(霧社發電所,1944年停工,僅完成水輪機發電機1、2號機);此外,也在1943年完成了附近另一支流萬大溪上游引水至萬大發電所,利用約276公尺的落差進行發電(即是今日的萬大發電廠3號機)。[2] 台灣電力株式會社社長松木幹一郎(中間穿長版西裝者)視察霧社堰堤預定地圖片來源:《松木幹一郎》,東京:後藤曠二,1941,臺灣圖書館館藏 由於工程位於深山之中,從1939年啟動計畫開始,各項準備工作持續進行中,像是運送各項材料的索道,直到1940年僅完成從車埕進到埔里的路線,而要再進入霧社的路線仍在鋪設當中,可見建設的難度。[3] 其次,從工程開始乃至後續發電所運轉之後,都需要大量人力進駐,為了安置人力,即規劃對應的「社宅」,例如萬大發電廠旁的日式宿舍,就是從日治時期興建而成的「社宅」之一部份。[4] 所謂「社宅」,即是引用日治時期吸取西方之經驗頗為流行的「職工村」(Industrial Village)概念,建立起專屬於工廠、工程工地的宿舍區,但又別於早期日本在快速工業化之下將勞工過於集中居住於環境惡劣的小坪數屋舍,而是重新考量到勞工生活空間、生活環境、生活便利性等問題,而打造宜居的宿舍區。 [5]在霧社工事的工業聚落中,就包括宿舍、下水道、公共浴室、醫務室、神社、俱樂部等,其中宿舍還可分為不同職等居住的宿舍空間,像是官舍、電工宿舍、單身宿所等。[6] 在戰爭之下,萬大發電所的興建停止,原本日本職工逐漸解散歸國,直到1951年才重新復工,在1957年霧社水庫完工,萬大發電廠1、2號機開始發電。[7] 此時進駐的職員們,則利用日治時期留下的宿舍作為居住空間,在日本統治的象徵「神社」被拆除之下,開啟了屬於戰後員工的宿舍生活。 以退休經理蘇志弘先生的回憶,他從年輕時就進駐到萬大發電廠,當時被分配至單身宿舍居住。在宿舍裡都有負責照料這些年輕人生活起居的服務生,年輕人們都親切地稱呼其「歐巴桑」。服務生不僅僅是負責這些年輕員工的早、中、晚三餐,也包括他們宿舍的整潔及被褥的清洗等。 一群年輕員工聚在一起,總會有許多難以忘懷的共同回憶,從蘇志弘先生珍藏的老照片中,可以看到他們聚在一起彈著吉他唱歌、在單身宿舍前的籃球場打籃球、圍在少見的摩托車前等等。他更拿起其中一張照片提起過往的趣事,指出日月潭發電區管理處每個月會有一次派人來到電廠放映露天電影,雖然劇目早已模糊,但他記得他們這些年輕人沒有擠到位置,就自己爬到排球場的裁判椅上,找尋自己最適當的位置欣賞電影。 蘇志弘先生與友人於萬大發電廠任職時,於排球場欣賞電影。圖片來源:蘇志弘先生提供 在當時的萬大發電廠有專屬的醫務室,裡頭唯一的一位護士是由日治時期的護士學校畢業,經驗豐富,深受員工信任,不論大小病都會找他問診,甚至包括小孩的接生。信奉天主教的護士,始終住在萬大電廠,主持著萬大電廠的天主教堂,不論聖誕節或是各種活動,一直是由他來主辦,直到他九十餘歲在這裡終老。 若問待在萬大發電廠大半人生的蘇志弘先生,是什麼讓他持續留在萬大發電廠,他一定會這麼說:「萬大的環境真是優美,去電廠的路旁,種滿了櫻花。在廠區裡面種滿各種花木,尤其要下廠房的一個陡坡,兩旁種著太陽花,我馬上就愛上它了。」就是這樣優美的環境與濃厚的人情味,吸引蘇先生在萬大發電廠從年輕一路待到結婚、生子。 位於深山的萬大發電廠,在交通不便的情況下所建立起社宅,逐漸形成專屬於萬大發電廠員工的生活圈,從飲食到育樂、從護理到信仰,即使經歷過了不同文化的影響,注入新的文化氛圍,但一起居住、一起生活,乃至一起工作的濃厚情感,以及這片位居山林間優美的環境,造就了員工們獨特的生活經驗,以及永遠無法忘懷的回憶。 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— [1]林炳炎,《台灣電力株式會社發展史》(臺北:林炳炎出版,1997),頁125、129-130、160;《松木幹一郎》(東京:後藤曠二,1941,臺灣圖書館館藏),頁209-210。[2]《松木幹一郎》(東京:後藤曠二,1941,臺灣圖書館館藏),頁209-210;台灣電力股份有限公司,《濁水溪:引水成電 川流不息》(臺北:台灣電力股份有限公司,2018),頁89-91。[3]〈霧社と大甲溪の準備工事〉,《臺灣日日新報》,1940.05.18。[4]「萬大電廠旁的日式宿舍」,收入於「國家文化記憶庫2.0」,https://tcmb.culture.tw/zh-tw/detail?indexCode=Culture_Place&id=557999[5]黃世孟、吳旭峰,〈戰前日本受西方社會主義規劃概念影響之檢驗——以日本式的「職工村」及「田園都市」為探討對象〉,《建築與城鄉研究學報》第六期(1991),頁91-101。[6]「萬大電廠旁的日式宿舍」,收入於「國家文化記憶庫2.0」,https://tcmb.culture.tw/zh-tw/detail?indexCode=Culture_Place&id=557999[7]台灣電力股份有限公司,《濁水溪:引水成電 川流不息》(臺北:台灣電力股份有限公司,2018),頁91。 參考資料: 《松木幹一郎》,東京:後藤曠二,1941,臺灣圖書館館藏。 〈霧社發電所機械〉,《臺灣日日新報》,1939.12.13。 〈霧社と大甲溪の準備工事〉,《臺灣日日新報》,1940.05.18。 林炳炎,《台灣電力株式會社發展史》,臺北:林炳炎出版,1997。 台灣電力股份有限公司,《濁水溪:引水成電 川流不息》,臺北:台灣電力股份有限公司,2018。 黃世孟、吳旭峰,〈戰前日本受西方社會主義規劃概念影響之檢驗——以日本式的「職工村」及「田園都市」為探討對象〉,《建築與城鄉研究學報》第六期(1991),頁91-101。

2024.12.27

日月潭每天會升降兩公尺?抽蓄發電如何影響湖泊景觀

每逢乾旱,日月潭裡頭九隻青蛙疊在一起的「九蛙疊像」,總會成為新聞焦點。人們總以為:水面上能夠看見幾隻青蛙,反映的是日月潭的水資源是否充足。如果「九蛙」盡數露出水面,那就表示整個臺灣的乾旱嚴重,水情吃緊。 實際上,「九蛙」與日月潭的底部,還差了好一段距離。就算水位下降,使這些青蛙全數露臉,整個日月潭也還是保有85%的蓄水量。而且,這九隻青蛙的設計用意,也不是為了偵測水情,而單純是想讓大家注意到一個特殊現象——其實,日月潭的水面每天都在升降,而且落差高達兩公尺! 山裡面的湖泊,不像海水那般有潮汐變化,每天卻仍會有大量的水體消失、回流,這些水究竟流去了哪裡? 原來,日月潭的每日升降,其實是近代才有的現象。1985年,「明湖抽蓄水力發電工程」告峻以後,日月潭便開始成為抽蓄發電體系裡的「上池」。那些被引入管道、用於發電的湖水,則會流入「下池」(即明湖水庫)當中。 抽蓄發電的「蓄」,指的便是在夜間離峰時段運用剩餘電力,將「下池」裡的水重新抽回到「上池」蓄積。等到白天尖峰時段,再重新從「上池」引水發電。如此往復循環,日月潭的湖水也因此有了每日在夜間升高、在白天降低的現象。 時間來到1995年,「明潭抽蓄水力發電工程」也建設完成了,日月潭的每日升降,於是又變得更為劇烈。2001年,受聘於南投縣風景管理所的景觀設計師呂兆良先生,為了彰顯日月潭水位變化的這一特色現象,便著手設計「九蛙疊像」,並委託南投在地的藝術家沈政瑩先生進行製作。 緣於新聞報導的推波助瀾,「九蛙疊像」在今天的臺灣,已是廣為人知的特色景點。「九蛙滅頂」的特殊現象,也成了新聞媒體的關注焦點。有機會造訪日月潭,不妨仔細留意這九隻青蛙在湖面露頭的晝夜變化——其實,那才是「九蛙疊像」的原始設計者真正想讓你注意到的事情啊! 日月潭的「九蛙疊像」。(圖像來源:日月潭國家風景區網站) 參考資料與延伸閱讀 〈日月潭抽蓄發電成典範 光輝歷史 風華再續〉,《台電月刊》,690(2020.6),頁6-11。 許瑛娟,〈日月潭九蛙現蹤跡抽蓄水力發電兼儲能永續利用〉,《台電月刊》,725(2023.5),頁33-35。

2023.12.01

奇蹟的火種源:《馭光前行:穿越火力發電時空長廊》裡的臺灣火力發電史

看過《變形金剛》(Transformers)系列電影的人,應該會對故事裡的「火種源」(AllSpark)有點印象。「火種源」是世界之所以能夠運作的原動力。包括「變形金剛」在內,世界萬物的生命、天地瀛寰的奇蹟,都因為「火種源」而得以起始。 20世紀以來,火力發電之於整個地球的諸多後進國家,或也如同「火種源」一般,提供了強大能量。特別是那些曾以「經濟奇蹟」自我標榜的國家,諸如韓國、新加坡、列支敦士登……,若仔細審視它們的發展歷程,必定都能看到火力電廠為國家所創造的成長動能。 睽諸臺灣,電業的發展,亦是在1960年代以後逐漸過渡到「火主水從」階段。也就是說:這時期臺灣陸續啟用的數座火力電廠,取代了原先水力發電廠所佔據的優勢地位,成為島上最主要的電力來源。得益於豐沛的供電,1970年代以後經濟的高速增長,也才得以發生。 從這個脈絡來看,火力電廠,其實是臺灣之所以能夠躋身已開發國家行列的關鍵。然而,火力發電廠通常僻處郊區,與人們的日常生活相距甚遠。普遍的臺灣人,對於這些電廠的認識通常有限。若隨機在街上抽問,多數民眾恐怕只能舉出幾座曾經引起輿論關注的火力電廠。 在早前的出版市場當中,火力電廠亦是乏人問津的題目。若嘗試翻揀最近20年內的本土出版品,我們只會找到2006年出版的《火力發電問題精解》——一本寫給台電應考人員的參考書。 日治時期的高雄第二火力發電所。 開創性的電力事業歷史專著 所幸,《馭光前行:穿越火力發電時空長廊》(以下簡稱《馭光前行》)的出版,補足了這一長久以來的知識缺口。總的來看,這本書應是第一本以臺灣火力發電廠為焦點、全面性地介紹各個電廠及其發展歷程的專著。全書的結構十分簡明,前兩章主要談論日治時期以前官辦與民營的火力發電所,第三章基隆八斗子的「北部發電所」(即後來的「北部發電廠」,於1982年除役,現址為國立海洋科學博物館)在二戰前後的發展經過。其後的九章則各別書寫一座電廠。我們知道:臺灣的電力事業在1960年代以後逐漸過渡到「火主水從」階段,大型火力電廠陸續興工,這些電廠亦即後九章的討論主題。這樣的章節架構安排,大抵也就表現了臺灣火力發電事業的歷史輪廓。 作為開山闢路的作品,《馭光前行》的寫作意圖,是想要讓普遍的讀者都能找到解惑門徑。全書未設註釋,也不打算在檔案堆裡耗費力氣,相反的,執筆團隊的寫作策略,是要透過相對平實的語言,交代臺灣每一座火力電廠的發展經緯。從1885年劉銘傳巡撫任內設置於臺北的燃煤發電機,到2018年加入兩個「超超臨界機組」的大林發電廠,讀者若欲初步掌握百餘年來臺灣火力電廠的概況,應能透過本書建立一個知識基礎。 大林發電廠曾經同時擁有煤、油、天然氣等不同類型的燃料機組。(圖像來源:台灣電力公司網站) 然而,這並不是說《馭光前行》只是單純將既有的零散資訊整理成書而已。事實上,執筆團隊仍從廣泛的口述採訪當中,收集到許多珍貴訊息。學術研究者顯然也能夠在這本書裡,尋獲難得的材料。 譬如本書的第三章寫基隆八斗子的「北部發電所」(即後來的「北部發電廠」,於1982年除役,現址為國立海洋科學博物館),作者便從電廠員工與在地耆老的訪談當中,重建了電廠裡外的生活風景。那時,北部發電所裡擁有一座頗為稀奇的高爾夫球練習場,就連台電的總經理孫運璿都要趁著周末在這裡住上一晚,享受打球的樂趣。 在八斗子這樣的小漁村裡,偌大一座火力電廠的出現,也促成了一些令人意外的改變。前立委王拓第一次讀到「有字的書」,就是在這座電廠的圖書館裡。透過這座電廠,八斗子的居民得以窺見諸多還未出現在臺灣民間的現代化景象(譬如「一戶一廁所」——在戰後初期的臺灣,人們多半都得走到屋外,共用簡陋的茅坑),並因此激發了他們投資教育的決心,務使下一代人獲得同樣進步的生活水準。 戰後初期的北部火力發電所。 經濟奇蹟的幕後推手 或許因為兩位主要撰稿人的記者背景,人物採訪對於全書的重要性斑斑可見。這些報導人的憶述自然地鑲嵌在各種故事的鋪敘當中,隨手翻讀,彷彿能見到各種各樣的臉譜在紙頁裡不斷發聲。特別是後九個章節,由於討論主題都是時代較為晚近的火力電廠,執筆團隊特意找到了曾在這些電廠服務的台電人,藉由大量的口述記憶來重建故事。 這些口述資料,提供了某種檔案與文獻看不見的歷史臨場感。比如第四章寫到1970年代深澳電廠的工作環境,便有當時的第一線人員具體敘述了廠裡的噪音、溫度,以及他們「站著睡覺也要把東西搶修好」的工作壓力。第九章寫到林口電廠左近的地方廟宇,執筆團隊也採訪到曾是台電員工的寺廟主委,略述廟宇如何成為電廠與地方民眾之間建立信任感的媒介。在建廠沿革、工程技術等等基礎骨架之外,老台電人的記憶則是故事裡的血肉,為各個章節增添了不少色彩。 台中發電廠是臺灣重要的電力供應來源。(圖像來源:台灣電力公司網站) 值得注意的是:由於1960年代以來火力發電一直在臺灣的電力供應當中扮演要角,電廠若偶遇天災而停止運作,民生與產業必然受到嚴重影響。也因此,電廠員工的回憶裡,有相當一部分都與地震、風災的搶修經驗有關。這些漏夜拯救一座電廠的故事除了讀來生動以外,某種程度也表現了這座島嶼依賴於火力發電的現況。 如同本文開頭所言,20世紀後半葉臺灣的「經濟奇蹟」,其實必須仰賴火力發電在背後提供動能,才得以成就,《馭光前行》所書寫的,正是這些扮演幕後推手的發電廠。而在所有那些熾熱的燃油機組、蒸氣鍋爐周遭,你還將看見一群揮汗如雨、戮力從公的台電人,如何將一己的熱情,奉獻於臺灣的電力事業。 *對於本書有興趣的讀者,趕快點擊連結,到「國家網路書店」下單購買吧! 精彩段落節錄 是火力發電廠,也是漁村子弟的新世界 不同於日治時期,北部發電所屬於備援性質,所需人員不多,北部發電所在復廠、擴建後,員工逐漸增加,電廠宿舍區也因應員工的生活需求,衍生出許多生活服務部門。宿舍區內有分單身宿舍和有眷宿舍,還有醫務室、理髮室、燙衣室、圖書室、交誼室、中山堂、招待所和小型高爾夫球練習場等,後來還陸續增設兒童遊樂場、溜冰場等,宿舍區上面還有一個無線電台。 暑假期間,電廠宿舍區還會舉辦視聽教學、攝影、游泳、溜冰、土風舞、參觀旅行、遠足等活動,福利很好。最難得的是員工們不分職位高低,大家都打成一片,互相幫忙,像一個大家庭般。宿舍區有一幢日本時代的所長宿舍,是優美的日式建築,曾任北部發電廠機械值班主任的簡枝祥先生說,以前孫運璿總經理會在週末前來住宿,打一場高爾夫球才離開;後來北部發電所擴建時,所長宿舍也曾做為外籍顧問宿舍。 八斗子耆老方義德回憶少年時正逢戰後初期,臺灣的工業還沒有發展,那時農村除了耕作、製茶、養豬以外,有些當地人長大後就去當礦工。電廠設立為當地人帶來生活方式與價值觀的新眼界,其一就是電廠宿舍家戶配有廁所;早年臺灣廁所大多設在戶外,而且多戶共用,「屋內有廁所」在方義德年幼時是「不可思議」的存在。 休閒活動的觀念也是如此。方義德提到,北部發電廠有個中山堂,當時最奢侈的活動就是去那兒看電影,此外宿舍區有籃球場,休閒運動打籃球的觀念,也是從那兒來的。 (頁56-57) 忙著曬藍圖的菜鳥工程師 發電廠機組日新月異,每購入新機組,發電廠員工幾乎都再重修一次學分,而為了盡快學會新機組的操作與維護,個個使出渾身本領,找出最佳學習方法。 資深的儀電工程師鄭顯章於1972年進入通霄發電廠,當時機組尚未進入電腦時代,為了了解機組構造與電路,不僅要跟著師傅學,還必須與當時股長商量,設法借到曬圖紙,還向效率股(現為運轉組效率課)借圖表。當時影印機並不普及,拿到圖面須自己拿到太陽底下曬藍圖,鄭顯章回憶說,「我跟學弟兩個人,每天一有空檔就是曬圖。」曬藍圖是在藍圖下放感光紙,上方放半透明燈或讓陽光曝曬,曬到讓藍圖感光;再取紙放入氨水經化學反應,接著再曬太陽,而後陰乾,多道程序反覆下才完成,鄭顯章說他這樣一張一張曬,還要自己整理、裁紙裝訂。 而同為資深儀電工程師陳要彰則是報到後被分派儀器控制工作,早期的機組儀器運轉、控制與維修在沒有電腦情況下,必須看電氣邏輯圖,從圖面去看流程,看控制的邏輯,與控制的順序。 剛報到就得努力研讀邏輯圖的,還有運轉經理杜旭淵,1981年到通霄發電廠,不久後便參與3號機試運轉,他每天背著5本邏輯圖進出控制室,因為試運轉遇到的問題,必須查閱邏輯圖,才知道機組啟動需要哪些條件、保護機制需要哪些條件。尤其試運轉時,外國技師偶爾放手讓電廠員工嘗試模擬,而且為了把握工作期程,詳實進行各項測試,更會要求電廠同仁必須在上午8點前將熱回收爐啟動到待機狀態,啟動過程中如果有問題時,更需要隨時翻閱邏輯圖查看。 回首當時與原廠技師一起工作的情景,通霄發電廠的同仁不只必須現場學,晚上回家還需要閱讀說明書,以對照現場技師完成的工作,印證說明書上的說明;杜經理語重心長的說:「如果只是跟著看卻不知所以然,等於是在跑龍套,在做什麼你也不知道」。現場與書本互相應證學習,才能真正學到技術。 (頁159-160)

2023.12.15

水力發電如何幫助地方農業?讀《水水蘭陽 百年電火》

發電廠對於產業發展提供了什麼樣的幫助呢?多數人直覺聯想到的,可能會是電力帶動工廠裡的機械運轉,繼而推動整個國家的工業發展。不過在臺灣,有這麼一座發電廠的運作,不只是為工業提供動力,還讓當地的農田獲得灌溉水源,幫助整個鄉鎮的農業發展! 這個奇特的案例,其實就是位在宜蘭地區的蘭陽發電廠。若實際走訪這座電廠所在的宜蘭縣三星鄉,我們會在農田阡陌之間,發現一條筆直的、顯係人工挖掘的河道。這個流貫三星鄉的水路,被當地人稱為「電火溪」(現稱「安農溪」)。顧名思義,這條水道的源頭就是蘭陽發電廠,其本身則是水力發電廠的尾水排放渠道!換句話說,在地名產「三星蔥」的灌溉水源,其實都可能在蘭陽發電廠裡驅動了電廠裡的水輪機,之後才流往下游的農業地區。 人們多半注意宜蘭地區的好山好水,卻鮮少注意到蘭陽溪下游的三星鄉,存在著這兩個規模小巧的水力發電機組以及廠房,其中,天送埤機組甚至已有百年歷史,其所使用的「滾動式閘門」更是罕見設計。所有這些故事,都值得以一本專著的規模,仔細地加以介紹。幸而在2021年,《水水蘭陽 百年電火》的出版,終於回應了這樣的期待。 1941年圓山進水口附近平面圖。(圖像來源:台灣電力公司) 蘭陽發電廠的誕生 蘭陽發電廠何以誕生?它對宜蘭地區的發展帶來了哪些實質影響?走過百年歷程,這座發電廠又是如何思考自身與周遭環境的互動關係呢?所有這些問題,在《水水蘭陽》當中,都有清晰的解答。 與此前出版的同書系作品《文明初來電:新店溪水力發電百年記》相仿,《水水蘭陽》在歷史部分用力甚深。透過本書前半部分的歷史追溯,我們會發現日本時代在宜蘭開採樟腦、經營製糖、並率先發展電力事業的「鈴木商店」,對於宜蘭的電力發展具有深遠影響。 蘭陽發電廠周遭的美麗風景。(圖像來源:台電綠網) 1910年代晚期,鈴木商店在宜蘭地區設立造紙工廠,為了供應電力給他所經營的糖業、以及新近設立的造紙廠,天送埤水力發電所遂也1922年應運而生。到了1930年代,全島各地接續展開各種各樣的電力建設,蘭陽溪上遂也規劃增設圓山發電所,並在1941年完工。 本書後半部分的故事,時間序則來到戰後,人物訪談的比重也逐步上升。從1970年代的電廠土木工程承包商,到同時代的蘭陽發電廠廠長,電廠營運細節,與值得保留的「三腳馬」、「蛇籠」編織等獨特技術,在這些口述資料當中顯得更為立體。 蘭陽發電廠展示的水力發電設備。(圖像來源:台電綠網) 電火溪對於地方農業的助益 全書最末兩章的內容,是蘭陽發電廠的人物群像,受訪者包括電廠的現職與退休員工,透過他們各別講述的故事,讀者得以體會電廠裡的工作實況與生活點滴。另外,曾隸屬於蘭陽發電廠的「清水地熱發電廠」起始運作於1981年,但由於發電效益較低,一些原始設計問題也難以改善,故而在1993年黯然停止。今天,地熱發電已在宜蘭地區重新出發,北臺灣的大屯山、臺東的金崙等地也陸續有地熱電廠的開發與建設。在邁向未來的同時,本書也正好可以帶領我們回顧1980年代臺灣地熱發電的發展情況。近年來,蘭陽發電廠電廠內的「流速型微水力發電設備」,亦是該電廠的一大特色。 電廠文資保存、蘭陽電廠冰棒、以及電廠與地方之間如何逐漸達成良性互動。從歷史到未來,關於蘭陽發電廠的大小事,在這本書裡都有詳實而精彩的描述,還值得一提的是:本書特別邀請專職攝影工作者曾國祥先生,配合內容進行攝影。展讀全書,蘭陽地區的青翠田園風光,不時展開於讀者眼前,為作品增色不少。 「微水力發電」設備是蘭陽電廠的一大特色。(圖像來源:台電綠網) 如本文開頭所述:蘭陽發電廠的運作,與鄰近農村密切配合。由於「電火溪」的電廠尾水排放,關係到下游的農地灌溉,為此,每遇停水檢修時節,電廠都必須與水利單位、地方農民充分協調。 其實,在「臺灣電力文化資產叢書」的其他書籍當中,我們也能夠發現,許多地方的台電電廠,與在地民眾都有相當理想的互動。換句話說,發電廠遠非傳媒刻板印象裡的「鄰避設施」,反倒像是好厝邊、好夥伴。《水水蘭陽》展現了一座電廠對於地方農業的助益,而在「臺灣電力文化資產叢書」當中,想必還有更多類似的故事,等待被看見。 *對於本書有興趣的讀者,趕快點擊連結,到「國家網路書店」下單購買吧! 精彩段落節錄 從挨罵的少年到電廠活字典 退休值班主任簡瑞佑則來自南投,1970 年代初報考台電機械組錄取(當時分機械、電氣、鉗作、機電檢修、電焊五組),受訓完性向測驗改分發到電氣組,同樣在誤會中選填了「圓山」,結果繞了大半個臺灣,進入圓山發電廠擔任電氣技術員。他大笑:「我那時好多筆友在南部,宜蘭這麼遠,害我好懊惱!」 剛畢業的少年一進電廠的震撼教育,就是面對「老師傅」。簡瑞佑解釋:「所謂老師傅,是指日治時代就進電廠、1980 到1990 年代左右退休的那批員工,他們早期跟過日本的師傅,做事認份,態度嚴格。」 他和李隆清最鮮明的記憶,便是「做不對時,就被老師傅用指節敲頭,很兇!」他邊揮舞著手勢重現那股手勁。但儘管師傅對學徒嚴厲,卻因專業認真,他們很少不服,「而且因為是師徒制,反而感情很好。」李隆清補充。 那也是勞力密集的手工年代,沒有任何電動工具,電廠裡設有打鐵間,機電技術員不只要會修機器,還要打鐵自製工具,「包括鑿子、鉗子等,都是自己打造的,鑽孔都靠手工鑿子跟榔頭。」簡瑞佑忍不住說,「打鐵的大錘,很重啊!」 當時壓力鋼管仍延續日治時期工法,不用焊接,而用廠裡打的鉚釘連接固定。他生動描述以前更換鉚釘時,站在鋼管下方的人,會把剛燒紅還發燙的鉚釘,放到有炭灰的鐵盆裡稍微降溫後,迅速夾起往上丟,上面的人則像表演特技般精準接住,將鉚釘趁熱接合到需要的孔洞。他直說大家技術很好,「丟一萬支也不會掉一支,因為只要沒接到,師傅的手就從你頭上敲下去!」如今這技術早已失傳。 他描述,早年廠內大小事務都得自己來,他曾經挖坑立電桿、架電線,甚至拔草、除鏽、油漆等等,還常翻山越嶺到進水口巡檢線路、進行水門定檢維修等等,「攜帶著工具爬山,常常衣服溼了又乾,乾了又溼,只能認命辛勤工作,樂在其中。」此外,以前少有載貨用車輛,包括變壓器、水車等重達一噸以上的機器,也是靠人力用一根接著一根木頭的「滾木」方式推送。 過去的艱辛,現已當阿公的簡瑞佑都能當玩笑話說。比如他猶記剛入廠沒多久,廠內更換通訊系統,挖掘、架設電話電桿或線路維修,都是電廠員工自己作業。有次,他二哥從中部來圓山電廠找他,但全廠區上上下下都不見他人影,「原來那天我正在挖電桿坑,越挖越深,深到我整個人都埋進去了,為了趕工也不出來,所以全電廠的人都找不到我!」 上進的他,任職圓山電廠期間考取中壢的萬能工專(今萬能科技大學),畢業後陸續調任圓山、清熱、天埤電廠,並改當值班主任。他細數到退休前,共歷任過技術員、值班員,還曾兼任工安、主辦、保養組長等工作,畫過電氣圖、編寫過停電作業操作手冊,對電廠各種作業都瞭若指掌。尤其擔任主辦時,需為廠內各種工程、活動拍照記錄,至今退休十多年了,他仍悉心把老照片編號、保存完整,隨時可拿出來「講古」,成了電廠的活字典。 (頁189-193) 「蘭陽冰棒」煉成記 近年,在地民眾對蘭陽發電廠最有感的一項創舉,非「蘭陽冰棒」莫屬了。 冰棒早已是台電「名產」之一,其淵源始於早年水力電廠建造水壩時,需就近生產冰塊讓巨積混凝土降溫,留下的製冰設備,後來便運用來生產冰棒。 運轉課領班、也是台電工會第八分會常務理事葉永松回溯,他1981 年進蘭陽發電廠工作時,便聽聞早期廠內曾生產過冰棒,不過當時已停產多年、機器也全清空。而後廠內數度有人再次提議,但都未能成形,直到2018 年時任廠長的鄧敏立登高一呼,員工也大力響應。 當年51 個員工共同成立福利會冰品部,並由當時的機電經理胡澄讚以高效率執行,先找員工和外部師傅,前往位於新店的知名桂山發電廠冰棒部門「拜師學藝」,接著買齊鍋爐、填料機、冷凍槽、製冰機、拔冰機、包裝機等所需設備,使用天埤宿舍的卡拉OK 室來製冰,建立起能製造一千支冰棒的生產線,再將另個房間改裝為門市櫃臺。 「蘭陽冰棒」從無到有只花了短短三個月,2018 年6 月開賣,推出紅豆、綠豆、牛奶、花生、百香果、檸檬共六種口味,大受歡迎,最高曾創下單日產量10,000 支的紀錄,員工都大為振奮。 第二年,又新增米糕、巧克力、鳳梨、火龍果、芒果、清冰等新款,選用當令新鮮水果與食材。由於台電各電廠冰棒力求結合在地特色,到了2020 年,蘭陽電廠選用宜蘭特產金棗,再創「金棗」新口味,果然成功闖出名號。 不過金棗產季在冬天,為了配合夏天冰棒產期,冰品部同仁不斷試驗、調和比例,最後捨棄金棗蜜餞、而以冷凍生金棗來製冰,產量不多但滋味獨特,甫推出就紅極一時。 蘭陽發電廠員工對冰棒投入深,連冰棒外包裝的設計,都是電廠的電氣技術員蔡侑樺和學過設計的太太共同發想,並以紙袋材質呼應環保減塑,包裝上的主角「螞蟻君」還做成大公仔,作為冰品部迎賓形象。蘭陽冰棒上市才第三年,2020 年夏季創下49 萬支銷量,可見冰棒不僅對外行銷,也為員工的認同大為加分。 吳東益肯定冰棒成為對外發展觀光、對內促進員工認同的一環。他表示委外經營的冰品部雇用的七名員工,多為在地居民,因此創造了當地就業機會,也讓三星在卜肉、蔥油餅之外,多了一項電廠冰棒的觀光特產。 對內,他則希望藉由採金棗、製作金棗蜜餞等員工活動,讓所有部門同仁與眷屬,都有機會到自種金棗園所在的圓山進水口,了解發電設施、體會進水口值班員的辛苦;剛整修完成的進水口旁步道,未來也可規劃為民眾參觀電廠的附加行程。 (頁227-230)

2023.12.15

電力公司也懂修理神社?台電的文化資產保存工作

來到瑞芳的金瓜石地區,人們總會沿著步道拾級而上,造訪山坡上的「黃金神社」。這個著名的景點,保留了日治時期「金瓜石社」的鳥居、石燈籠等等遺跡。站在古老的歷史遺址上,眺望著遠方的藍色大海,總是令人感到心曠神怡。 值得注意的是:「黃金神社」在2017年以後一度為了進行古蹟修護而封閉,直到2022年9月以後才重新對外開放參觀。而這項文化資產的保存工作,竟然是由台電來負責進行! 原來,金瓜石的礦業,原本由「臺灣金屬礦業公司」所經營。但隨著礦業在臺灣漸趨沒落,該公司也在1987年結束經營。其土地、設施等等資產,則由同為國營事業的台電公司所承購,「黃金神社」也就這樣成為了台電公司管理的文化資產。而同樣位於金瓜石地區的另一個重要古蹟「太子賓館」,也在台電進行修復以後,由新北市政府的「黃金博物館」來進行營運。 台電公司不僅為我們的日常生活提供能源,也在其他領域有所貢獻。臺灣的各個角落,也還存在著許多台電所保存的文化資產。其實,你正在觀看的這個「電業文物典藏」網站,也是台電努力的成果之一呢! 經過修復的金瓜石「黃金神社」。(圖像來源:行政院經濟部網站) 參考資料與延伸閱讀 〈黃金盛典序曲藝術祭-神社風華再現〉,台電公司網站,2023年7月28日刊登。 〈見證黃金歲月的日治遺蹟 太子賓館和金瓜石神社〉,《台電月刊》,660(臺北,2016),頁16-17。

2024.04.22

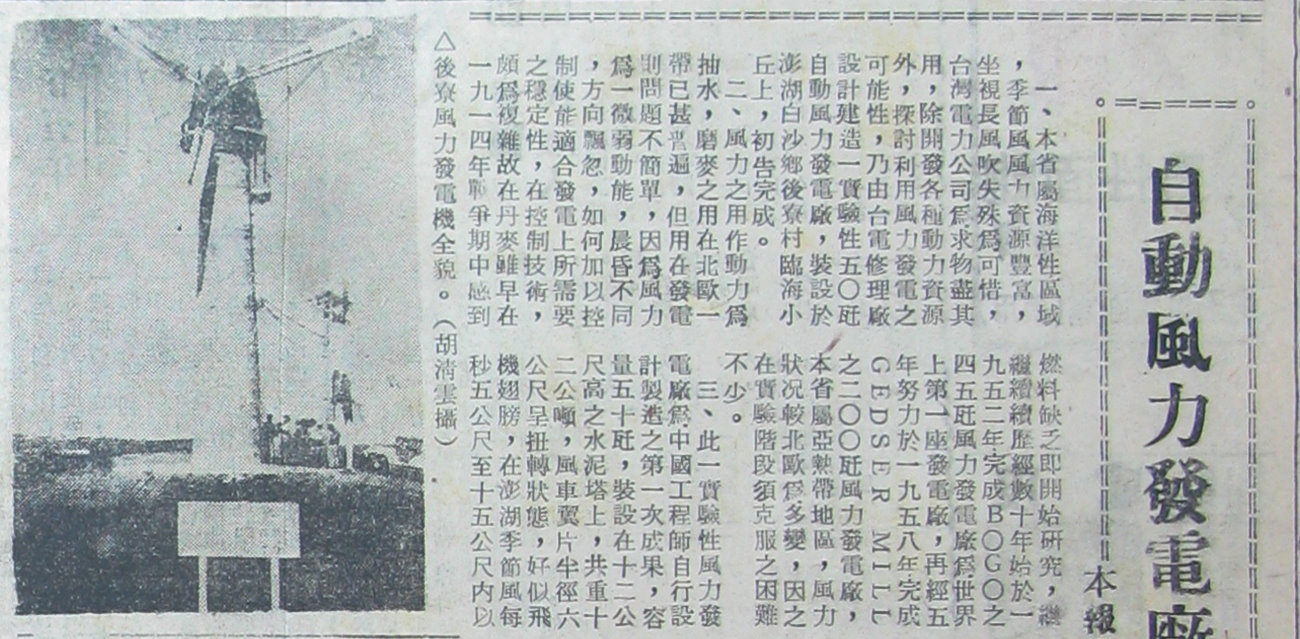

1960 年代的風電技術,比你想的更加先進?

談到臺灣的風力發電,人們的目光多半聚焦於近年西部沿海風場的發展,卻鮮少注意到,半個多世紀前的澎湖,早已進行過一場開創性的實驗。 近期,台電出版的《島嶼有光:澎湖、金門、馬祖供電物語》,完整披露了1965年澎湖後寮曾裝設風力發電機的這段佚史。作者還找到當年負責維修工作的蔡文華先生,協助訪查風機舊址。也因為有這本書的出版,這段幾近被遺忘的故事,才逐漸為人所知。 不過,關於後寮風機的建設背景,《島嶼有光》只簡略提到它的建設緣由,可能與 1961 年台電機電處處長周春傳的丹麥考察經驗有關。那麼,是否還有其他資料能補充這段歷史? 翻查當年的報刊雜誌,也許是一條可行的研究途徑。這篇文章蒐集了《徵信新聞報》、《中央日報》、澎湖《建國日報》 在 1965 年前後關於澎湖風機建設的報導,試圖從這些史料中挖掘更多細節,讓這段歷史更為鮮明可感。 1965 年裝設於澎湖白沙後寮的風力發電機。(圖像引用自澎湖縣政府文化局「澎湖記憶數位資料庫與檢索系統」) - 其實,在澎湖發展風力發電的構想,早在 1951 年便已有相關報導。1959 年,更有當地工廠技師成功自製風力發電機的消息,但也僅只是曇花一現,未能持續推展。直到 1960 年代初期,由台電一手主導的風機建設,才真正為澎湖的民生用電帶來實質影響。 根據報導,這座風機由台電修理廠技術人員「自行仿造丹麥設計製造」,於 1964 年底完工,準備運往澎湖後寮的牛頭山進行裝設。同時,高達 12 公尺的鋼骨水泥基座也已動工。台電估算,整體工程費用約落在新台幣 95 萬至 100 萬元之間。 1965 年 6 月 7 日,台電工程師杜樹林率領六名技術人員抵達澎湖,翌日正式動工,並於 7 月底完竣。後續的試運轉亦進展順利,只待冬季季風來臨,風機便能投入供電。 9 月 17 日下午 3 點,這部高達 18 公尺、重達 11 公噸的風機終於啟動,扇葉開始運轉,產生的電力亦成功併入輸電網絡,為澎湖的電力發展史揭開新頁。 值得注意的是,澎湖《建國日報》的一篇報導,揭露了更多關於這部風機能夠自動迎風、避風等等的技術細節: 全部採用全自動控制方式,利用風速迴轉儀,當季節風達到每秒五公尺以上時,風速繼電器動作開始,自動控制,再由風標所標示之風向,風向繼電器操作小馬達,使機身對準風向迎受正面風力,當時放鬆煞車。風翼逐漸轉動至每分鐘六0轉時,塔頂之發電機即可達到每分鐘九00轉之轉速,自動併聯供電。則運轉之中,遇有風向改變或強弱變動時,機身可自動調整方向,使在每秒五公尺至十五公尺風力均可利用,遇有強風時,機身自動轉動,使翼片與風向平行,避開正面風壓。 —— 看來, 1965 年裝設於澎湖的這部風力發電機,其所採用的技術,可能比我們所想像的都還要更為進步! 大致因為成本效益等種種考量, 1973 年,台電決定讓後寮風機停止運轉(相關故事,可參見〈尋訪風的來處:蔡文華與澎湖第一部風力發電機〉)。儘管這部風機的運作時間只有 8 年左右,它仍舊是臺灣風電技術發展史一個饒富意義的起跑點。 今天,臺灣與澎湖的風電建設正如火如荼地開展,並逐步成為能源轉型過程裡的中堅力量。隨著一座座風機的扇葉轉動,我們也終將實現前人的理想,將臺灣海峽裡的強烈海風,轉化為源源不絕的豐沛能源。 參考資料 〈澎湖計劃風力發電〉,《中央日報》,1951年4月28日第5版。 〈風力發電研試成功〉,《中央日報》,1959年3月1日第6版。 〈風力發電機 各方感興趣 縣農會請代製一部〉,《中央日報》,1959年3月4日第6版。 〈風力發電設備 台電著手試製〉,《徵信新聞報》,1963年7月13日第2版。 〈臺電擬開發新電源 研究風力發電 周春傳協理答覆省議員詢問〉,《中央日報》,1963年7月13日第5版。 〈利用風力發電 台電決在澎湖 裝風力發電機〉,《徵信新聞報》,1964年11月6日第6版。 〈澎風力發電機 下月底可竣工如效果良好 將普遍裝設〉,《徵信新聞報》,1965年1月9日第6版。 〈風力發電機 下週運澎湖道道地地是國產 試驗良好再續建〉,《徵信新聞報》,1965年4月17日第5版。 〈澎風力發電廠 九月間可啟用〉,《中央日報》,1965年4月17日第3版。 〈臺電將在澎 用風力發電〉,《中央日報》,1964年11月6日第3版。 〈利用風力發電 在澎進行試驗台電工程隊昨抵達 本月底可裝設完成〉,《徵信新聞報》,1965年6月8日第2版。 〈台電利用風力發電 第一座發電機 今在後寮試裝〉,《建國日報》,1965年6月9日第2版。 〈澎湖首座風力發電廠開始供電〉,《中央日報》,1965年7月6日第5版。 〈澎湖風力發電機 今正式啟用同時並納入供電系統〉,《徵信新聞報》,1965年9月17日第6版。 〈臺電在澎湖新貢獻 利用風力發電啟用情況良好〉,《中央日報》,1965年9月17日第3版。 〈後寮風力發電機 試車情形極良好〉、〈自動風力發電廠簡介〉,《建國日報》,1965年9月18日第2版。 草地郎,〈風力發電與澎湖建設〉,《澎湖建設》(1964.12.15),頁10。

2025.02.27

【臺灣百年電業史話03】電燈

"臺北自開點電氣燈以來,不啻於黑暗世界而放一大光明,使人眼為之明、神為之旺!" 1905 年,當龜山發電所開始向臺北送電、讓一盞又一盞的電燈在市區亮起以後,《臺灣日日新報》的記者,曾如此描述城市裡的嶄新氣象。此後的一、二十年間,我們會在報紙上不斷看見同樣的敘述,逐漸發生在全島的各個城市。 例如, 1913 年「宜蘭電氣株式會社」開始送電以後,一個月內就點亮當地將近兩千盞電燈,「美夜光輝燦爛,五光十色,不似從前之黑暗」。同年在新竹,電燈的普及則帶動城市風貌的改造,移入人口與房屋數量都因此增加,「市街面目為之一變,展現出活力」。 從這些描述來看,日治前期電燈在全島各地陸續出現,顯然帶來極大的衝擊與改變。但具體來說,電燈究竟在哪些方面改造了人們的生活呢? 徬徨感 如同火車曾被視為「黑色妖馬」,照相曾被誤會為「攝魂術」,電燈剛剛出現在世間的時候,也曾因為人們的不理解,而引起一些恐懼。 據說 1891 年,美國白宮呼應當時潮流,裝設了電線與電燈。不過,時任總統哈里森(Benjamin Harrison)與他的夫人始終害怕電流,從不肯親手觸碰電燈開關。這則軼聞,今天仍寫在白宮歷史協會(White House Historical Association)的網站裡。美國總統尚且如此,同時代的臺灣民眾面對到電燈這樣的陌生事物,會感到緊張惶惑,也是很自然的事情吧! 出身新竹北埔的文學家龍瑛宗,在 1979 年發表的小說《夜流》,曾描繪出這樣一種感受。小說裡,他寫 1910 年代一群仍在使用油燈的農村民眾,正議論著臺北城裡,出現了一種名為「電燈」的不可思議之物。 有些人說,「電燈」是外國人「造出來的魔物」,有人則猜測,「電燈」是被放大的螢火蟲。總而言之,「電燈」對於當時的農村居民而言,仍是超越常識的一種存在。《夜流》其實是帶有自傳性質的小說,前述種種,或許就出自於龍瑛宗在北埔的成長記憶。 「文明」的展示與追求 對於未曾接受教育的民眾來說,電燈以及其他各類「文明」事物,意味著某種神秘力量。有本事操縱這股力量的人,也就能夠讓老百姓感到敬畏 —— 有時候,統治者也會利用這點,刻意展示各種各樣的建設成果,藉以表現他們對於「文明」的高度掌控。 1899 年,殖民政府的官員們,便曾帶領一群北臺灣原住民部落的頭目,參觀臺北的現代化建設。鮮少與外界接觸的族人一見到電燈,果然驚愕地開始議論:「日本人是不是連日月都能做出來啊?」——部落領袖的敬佩與懾服,正是這場參訪活動想要達成的效果。 不光是原住民,出身臺中清水地區的著名仕紳楊肇嘉,在 1908 初次造訪臺北時,也初次見識到電燈、電話等新奇事物,並且驚訝到「差不多整夜都沒有睡著」。數年後,返回清水的楊肇嘉開始參與地方政治事務。這段期間,他最積極推動的地方建設計畫就是架設電燈,幫助他的家鄉「從黑暗走向光明」。 1920 年,楊肇嘉正式成為清水「街長」(即當時的鎮長)。在他上任後不久,清水也順利點亮電燈,成為現代化的城鎮。這件事情不僅令楊肇嘉感到寬慰,也為地方上的鄉親父老帶來「歡欣、樂觀和希望」 —— 看來,電燈不只能夠在夜間提供照明,更能幫助一個聚落躋身「文明」行列,為聚落裡的人們創造出進步的自信心。 1939 年臺北新起街市場(西門紅樓)裡燈光燦爛的景象。(圖像來源:Wikipedia) 夜間行動力的提升 驚訝歸驚訝,人們還是很快就接受了電燈,並且適應它所引起的一連串變化。其中最重要的,是夜間行動能力的大幅增長。 在電燈出現之前,人類還是擁有蠟燭、油燈、瓦斯燈。只不過,這些照明工具的亮度始終有限。相對來說,沿著街道鋪展開來的電燈,才能真正在現代城鎮裡創造足夠明亮的活動空間。 與此同時,城市的夜間秩序,也因為電燈而變得穩定。每當某個角落在暗夜裡屢屢發生治安事件,地方政府便會藉由裝設電燈、增加照明來減少犯罪機率。此外,電燈對於公共衛生的提振,也有意想不到的效果。 1913 年,《臺灣日日新報》上一篇題名為「穢所燃燈」的報導便指出:由於臺北市內有太多路人趁著夜間昏暗隨意便溺,民間組成的「臺北防疫組合」打算動用經費,在特定地點增設電燈,嚇阻這樣的脫序行為。 電燈開始在臺灣廣泛應用的時代,現代的「休閒」觀念逐漸普及,民間消費力也迅速增長。翻開當時的報紙,我們會發現越來越多舉行於夜間的「納涼會」、「商品廉賣會」、「電影放映會」。熱鬧街區裡的商店,更是把營業時間延長到深夜。一些店家則會強調店內擁有先進的電燈照明設備,或設計眩人耳目的電燈裝飾作為廣告看板,藉以招攬顧客。 1937年,一群高校生在臺北京町的燈光之下舉辦遊行的場景。(圖像來源:wikipedia) 「不夜城」與尚未點亮的農村 "輝煌的電光,漸漸地逞威,要代替太陽支配世界了。" 如同文學家王詩琅的小說《夜雨》所述,在現代世界裡,電燈宛若暗夜裡的太陽,形塑了我們的生活樣貌。日治時期的報刊或詩詞,經常會用「不夜城」這個詞,來描述裝設電燈之後的城鎮景況。當黑夜如同白晝一樣光亮,夜晚便不再是理所當然的休息時間,而能夠創造更豐富的生活內容。 根據總督府的統計報告, 1905 年,臺灣使用的電燈數量,大約只在 5000 盞左右。到了 1940 年,這個數字已經成長了 60 萬盞。 35 年間,整座島嶼在夜晚所能獲得的光亮,增加了百倍有餘。 值得注意的是,所有這些變化,並非遍及整座島嶼。二戰結束以前,臺灣的電燈普及率其實只達到 35% - 40% 左右。很長一段時間,許多鄉村地區仍使用著油燈與蠟燭,直到 20 世紀後期才陸續因為「農村電化」而進入電燈時代 —— 那就是之後的篇章所要講述的另一個故事了。 參考資料與延伸閱讀 Betty C. Monkman, “The White House Gets Electric Lighting, 1891,” The White House Historical Association website. 王學新編,《日治時期臺北桃園地區原住民史料彙編之一:理蕃政策》,南投:國史館台灣文獻館,2011。 楊肇嘉,《楊肇嘉回憶錄》,臺北:三民,2004。 吳政憲,《繁星點點:近代台灣電燈發展(1895-1945)》,臺北:國立臺灣師範大學歷史系,2004。 Jane Brox著,田菡譯,《光明的追求:從獸脂、蠟燭、鯨油、煤氣到輸電網》,臺北:臉譜,2020。

2025.07.30

檢舉竊電,人人有錢?1950年代存續迄今的「密告獎金」

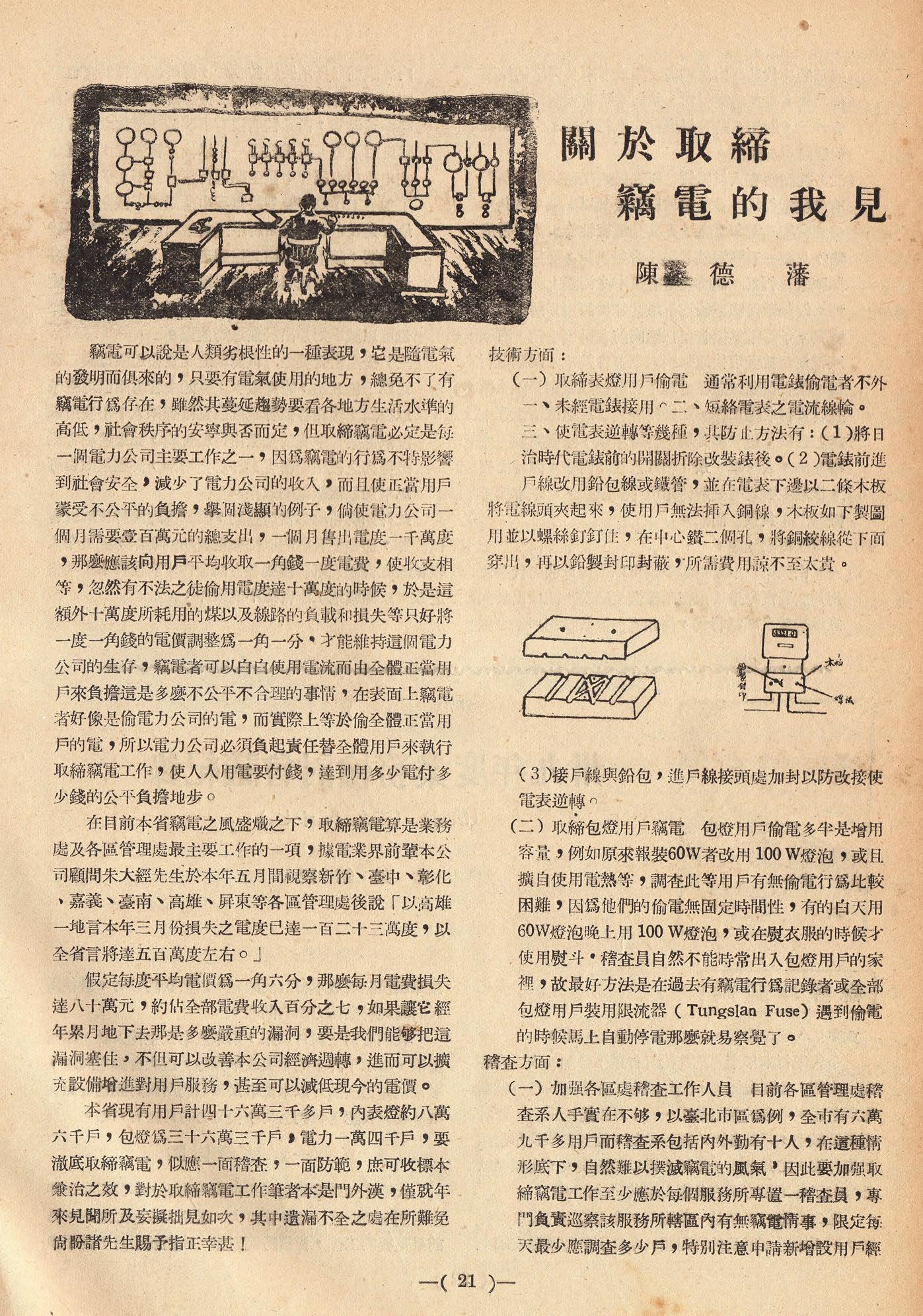

作者:陳韋聿 2023 年 11 月,臺中市一處挖掘虛擬貨幣的機房,遭檢調單位查獲「竊電」。也就是說,經營該機房的業者,擅自破壞了台電布設的電力供輸網絡,再私接電線到機房當中。一年下來,其所竊取的電力高達 1170 萬度。若換算成電費,竟然將近八千萬元! 其實長期以來,「竊電」都是令台電備感頭痛的問題。畢竟輸電線路遍布臺灣各個角落,要全面監控這些線路,防範竊電行為,並不是容易的事。為了防堵日益猖獗的民間竊電,政府早在 1952 年即已頒訂《處理竊電規則》,台電內部也不斷發想各種方法。 譬如 1950 年出版的第 46 期《台電勵進月刊》就刊登了一篇文章,題名為〈關於取締竊電的我見〉,提出了各種可行方案,譬如加固電錶的結構,使有心人士無法上下其手;增加稽查人力,指派專責巡察竊電情事的工作人員等等。 另外,文章當中還提到台電當時採用的一種辦法,是透過高額的密告獎金,鼓勵民眾告發左鄰右舍的竊電行為。值得注意的是:這樣的「密告獎金」,迄今也仍然存在——根據 2010 年公布、 2019 年修正的台電〈追償電費處理要點〉第五條,若有竊電情事,「經人舉發而查獲之案件,就追償電費收入之淨額提撥百分之十作為舉發人密告獎金」,每案最高以十萬元為限。 2020 年 6 月,雲林線警察局斗南分局就曾因為破獲轄區內的竊電案件,獲得台電頒贈這項獎金呢! 隨著科技進步,近年來台電開始致力打造「智慧電網」,透過自動回傳的用電資訊,系統可以判斷出哪裡出現異常情況,使竊電無所遁形。 2024 年以後,台電將會投入 80.9 億經費,加速智慧電網的布建。這一新世代的工程完竣之後,竊電的「密告獎金」,恐怕就再也派不上用場了吧! 1950 年刊登於《台電勵進月刊》的〈關於取締竊電的我見〉。 參考資料與延伸閱讀 〈查竊電 台電:不只警方、民眾檢舉也能領獎金〉,「自由時報」網站,2020年6月29日發布。 〈台電3年砸近81億 加速布建智慧電網〉,「中時電子報」網站,2023年3月27日發布。

2024.02.01

電廠尾水與「漂漂河」:專屬於美濃小孩的在地遊戲

說起美濃,你可能會聯想到油紙傘或客家人、菸草產業或博士之鄉。不過,在地人都知道美濃還有一個特色,就是「漂漂河」遊戲! 什麼是「漂漂河」呢?顧名思義,就是穿戴著游泳圈、救生衣,在流貫美濃的圳道當中順流漂浮、玩水消暑。這樣的遊戲活動由來已久,對於美濃的孩子們而言是共同的成長記憶。直到今天,「漂漂河」仍然是美濃當地的觀光亮點之一。每到夏日,總會吸引許多遊客前來參加這樣的遊戲活動。 值得注意的是:這些圳路平直、水流穩定的渠道,其實是高屏發電廠竹門機組的尾水!這座興建於1908年的水力電廠,是引入鄰近的荖濃溪水發電以後,再利用渠道將這些水排放至下游的獅子頭圳。這個排水渠道,後來不僅成為美濃當地農業灌溉的水源,也變成了孩子們的「漂漂河」遊樂場。 利用電廠尾水來灌溉農田,這樣的事情也發生在臺灣其他地方。像是宜蘭三星鄉的安農溪,其溪水來源也是蘭陽發電廠天埤機組發電後的尾水,當地居民也會利用這條河流來舉行泛舟活動。 看來,水力發電廠不只能夠發電,還能夠透過其它辦法,為人們的生活帶來樂趣呢! 美濃漂漂河上開心戲水的遊客。(圖像來源:高雄市政府觀光局高雄旅遊網) 參考資料與延伸閱讀 陳佳德、傅希堯,《傳說 : 竹門祕境 微光往事》(臺北:台電,2018),頁175-177。

2024.02.05

從電力荒原到新能源的應許之地—— 讀《島嶼有光:澎湖、金門、馬祖供電物語》

澎湖的七美島上盛傳一個故事:1966年,七美鄉長張輾寫了一封信給當時的中華民國總統蔣中正,邀請他造訪這座臺灣海峽上的僻遠小島,引起了一陣騷動。而在他離開以後的數年之內,七美多了兩口自來水井,一座「中正公園」,以及一座發電廠——自此而後,七美正式邁入了電力時代,「全島大放光明」。人們遂一致認定:七美島的電力,必然是老蔣總統的德政。 歷史的真相確實如此嗎?《島嶼有光:澎湖、金門、馬祖供電物語》以這個小故事的考證為楔子,仔細比對口述訪談與報紙、檔案等種種材料,嘗試探究七美島上的電力建設究竟從何而來。而實際上,七美島的故事只是本書的一個環節,澎湖、金門、馬祖等等離島地區,在二戰結束之後的很長一段時間,政治體制與臺灣截然不同,這些島嶼的電力建設過程,也各自有一段取折故事,值得仔細述說。 1930 年代的澎湖馬公與道路上的電線桿。(圖像來源:澎湖縣政府) 從電火初綻到大放光明 《島嶼有光》的前半部分主要考掘各個離島的電力供應如何起始。在眾多島嶼當中,澎湖馬公的供電系統建設於日治時期。二戰結束以後,台電也接收了這一建設基礎,持續發展。不過,馬公以外的各個離島,則要到二十世紀後期才陸續有電力建設。其中,金門與馬祖各自皆有電力公司的成立,一直要到1990年代才陸續併入台電。 馬祖電廠的珠山分廠。(圖像來源:台灣電力公司網站) 第二章〈電火初綻〉著重於歷史考掘,過程當中,本書作者也分別訪問澎湖、金門、馬祖的在地耆老,邀請他們一同回憶關於島上電力與生活的陳年舊事。早年,澎湖許多小島的供電仍不穩定,因而在當地百姓的生活記憶裡,缺電、停電仍是常態性的事情。在1960年代的戰地金門,電力建設被視為要務,相關建設也因此得到擴展。相較之下,馬祖則要到1970年代末期才有電廠起建。針對更為細瑣的一些島嶼,作者則以諸多電力相關人物的回憶帶過該地的電力故事,讀來頗具趣味。 現代澎湖的中屯風力園區。(圖像來源:交通部觀光署澎湖國家風景區管理處網站) 風機矗立的應許之地 第三章〈台電來了〉,以1990年代以後台電營運離島地區電力體系的故事為焦點。作者採訪這一時期曾在各個離島電廠服務的老台電人,從中挖掘當年的建設工程所遭遇之困難,並討論離島小型電網與臺灣本島的情況有何差異。 澎湖七美的太陽能光電板。(圖像來源:台電綠網) 最後一章〈應許之地〉則以澎湖的風力發電機起筆,再寫到金門的智慧電網建設。在強調綠色能源的今日,風力發電也扮演越來越重要的角色。有趣的是:作者提到1960年代開始,台電便已嘗試自製風機,在澎湖島上運作。這段故事,也特別呈現了相關工作人員的回憶。撫今追昔,這段歷史對於今日臺灣的綠電發展而言,或許有值得參照之處。 從荒蕪到豐沛,這些島嶼的電力建設得以有今日成果,並非憑空得來。《島嶼有光》帶領讀者追溯往昔,讓我們看見電力建設如何在一個克難的時代裡,在強風凜冽的臺灣海峽當中,逐步地成長壯大。 *對於本書有興趣的讀者,趕快點擊連結,到「國家網路書店」下單購買吧! 精彩段落節錄 七美島上初來電 七美舊名大嶼,位在臺澎之間的重要漁場上,自明朝初年閩浙移民來到島上,討海就是鄉人的主要營生。沒有電力的年代,七美漁獲不能保存,吃不完的魚貝只能曬乾、醃漬,然後在東北季風吹襲,沒法出海的幾個月裡,成天吃番薯籤、醬瓜、魚乾、醃魚。「都是臭哄哄的東西」七美人顏海峯這麼形容。 1967 年,蔣中正總統來訪後一年,七美鑿了口深水井,另一件大事便是,島上開了製冰廠。鄉民張精華獨資在南滬漁港設立「玉成製冰廠」,每天可生產12 噸冰塊,免費提供七美漁船加冰,條件是必須將漁獲交由製冰廠運銷。全盛時期七美有3 家製冰廠,以冰塊保鮮的高級魚貨,銷往臺灣本島,到了冬天,七美人還是吃醃魚魚乾醬菜番薯籤。 3 家製冰廠中,有一家應該是張碾之子,張啟明的產業。澎湖建國日報1966 年2 月16 日的報導: 「七美製冰廠竣工 近期內即可生產」 依此報導,張啟明的製冰廠比鄉志上記載張精華的第一家製冰廠還要早,究竟誰是誰非,仍待查考。而製冰除需用電,也需用水,也許張啟明的製冰廠得到1967、1968 年深水井完工後才正式運作也未可知。 比這則新聞早6 天,1966 年2 月10 日建國日報有一則「修復七美燈塔 準備工作完成」的報導: 這則新聞顯示,七美最早有電的地方,很可能是燈塔。燈塔建於日治末期的1939 年,初時以電土照明。電土是碳化鈣加水產生乙炔,點燃乙炔發光,這樣的照明,來自化學能而非電力。太平洋戰爭時期,電土來源匱乏,燈塔停止放光,1960 年起,改以發電機對蓄電池充電,供電照明。1965 年蓄電池損壞,1966 年重修亮燈。說起來,七美最早的電力,若非光復後駐軍的發電機,就是1960 年七美燈塔的發電機。而燈塔亮燈,為的也是七美的漁業。 1964 年,許進豐臺南師範學校畢業,返鄉擔任七美國小教師,他帶回七美第一台CANON 照相機, 為了沖洗照片,他以小型發電機為機車蓄電池充電,當作顯像用放大機燈頭的電源。「曝光,答答答答……要算21 秒。」許進豐補充:「後來有電了,答答,兩秒,曝光就夠了。」 燈塔,放大機之外,製冰廠自己發電製冰,同時也拉幾條線,送電給鄰居親友點燈照明。還沒有發電廠的島嶼,電燈已經稀稀疏疏地亮起。 (頁30-33) 1960年代的自製風力發電機 那年9 月,冬北季風吹起,風機該運轉了,蔡文華被派回澎湖常駐,每天照顧風機。16 歲的小伙子,考進台電後,還去台北市立高級工業職業學校(大安高工前身)夜間部進修,被派回澎湖只好中斷學業。一個人,每天到現場,擦拭機器、上油、為電池加水、檢查儀表,做報表。日常工作做完也不能離開,得隨時注意風速和風向。當時的葉片沒有旋角控制(PITCH CONTROL)功能,一旦風速過高,葉片轉速太快,機器無法承受,必須手動煞車。「當時的葉片只有一個面,不能調整,就像一台大風扇。」蔡文華說。 蔡文華一個人,每天帶著便當上工,上午8 點到,下午5 點多,坐最後一班公車回馬公,下班後沒人照顧風機,還得把葉片煞住,不讓它運轉。地處荒遠,他又不屬在地區處管轄,從未有人查勤,他也乖乖的不敢擅離職守,日常工作之外,就是看看書,別無他事可做,這樣的日子過了一年多,修理廠把風機拆了,蔡文華回松山修理廠上班。臺澎第一台實驗型風機,卻稱不上臺灣風機的始祖,它留下的實驗成果不多,日後各期風機,都與它沒有血緣關係。 回到修理廠,蔡文華繼續學業,高職畢業後唸台電專科班,請調澎湖區營業處,任區處檢驗股主辦,然後派任七美電廠廠長,在那裡他遇見另兩台風機。 「把風機搞壞的就是我和蔡文華,」七美人顏海峯總是語出驚人,他表示,七美風機完工運轉後,澎湖在地台電長官,特別邀請台電總處高層來參觀,但澎湖夏天無風,平日風機不太轉動,澎湖在地長官要求,無論如何必須轉,當時蔡文華是七美發電廠廠長,他是電廠值班人員,兩人帶著螺賴把趕到風機處,把線路重接,總處長官蒞臨,按鈕啟用,等於是打開開關送電給風機,風機就如風扇一樣轉動起來。「按鈕,颼颼颼地轉了,大家很高興,拍拍手,回去吃飯了。秋天起風了,再開,就不轉了。」顏海峯比手劃腳,說得興高采烈。 1982 年,台電有意開發七美風力資源,委託慶齡工業發展基金會與臺灣大學合設的工業研究中心,進行風速資料統計及風能評估研究,計畫設風能風速觀測站觀測一年。 1987 年底, 進行土地徵收。1989 年6 月, 由美商USWINDPOWER 公司得標,1990 年10 月,完成兩部各100 瓩先導型風力發電機設置。這兩部機運轉過程並不順利,1991 年1月,「七美先導型風力發電計畫試運轉小組第3 次工程會議」,由澎湖區營業處徐采田經理主持,參加者有澎湖發電廠、綜合研究所、電源開發處、美商USW 代表、業務處、營建處、施工隊等等單位。會議紀錄上提及,「因地形造成無可預期之風向變化過大引起之警報已無可避免,廠商同意在不影響風力機壽命原則下修改程式軟體,改善警報設定值範圍。」 風機設置於崖邊,海風吹過懸崖產生不定向強風,造成風機運轉不順,這是七美風機未能持續運轉的原因之一。另一個說法是,這兩部100 瓩先導型風力發電機組,併入七美供電系統中,供電比例過高,對系統穩定有不良影響,試辦兩年後終止。蔡文華看法略有不同,他表示,當年風機技術仍不成熟,風機迎風轉動,底下纜線的連接方式不佳,同一個方向轉久了,纜線便糾纏在一起,必須爬上風機以人力把它轉回來。七美風機設置點距離七美發電廠頗有距離,過去曾是當地的墳場,周邊陰森荒涼,小離島電廠同仁要照顧發電機、要抄表收費、維護線路已經十分忙碌,風機停了抽不出人手去轉回來,夜裡更沒有人要去,久了就把它擱著,自然報廢得快,這兩部先導型風機同樣拆得一點痕跡不留,但後來的澎工所主任林致弘參與規劃,澎湖區營業處處長陳慶平,也曾運維這兩部機,日後中屯風機發包施做,林致弘、陳慶平、蔡文華都有參與,當年七美先導型風機的經驗,相信對他們的工作有些幫助。 (頁237-243)

2023.12.15

迷路就找電線桿?「電力座標」的小知識

出門在外,只要打開手機裡的地圖軟體,我們很快就能知道自己身在何方。不過,如果有一天你迷路於深山之中,有什麼辦法可以幫助你擺脫困境呢? 一個簡便的辦法是:尋找附近的電線桿或變電箱!實際上,台電的這些設備,都有各自的編號數字,這些數字代表著所謂的「二度分帶座標」。懂得換算方法的話,配合相應的地圖工具,就可以透過寫在這些設備上的「電力座標」得知自己的位置。如果手邊的電話仍然可以撥通,那麼只要將這組數字提供給警消單位,搜救人員也很快能夠知道你的位置! 如何判讀「電力座標」呢?根據台電公司發布的《電力小學堂》影片,「電力座標」其實是運用所謂的「二度分帶座標」系統,台電將臺澎金馬等地區切分成所謂的數個不同分區,只要以電線桿上的英文字母與數字做對照,就能掌握自己的位置。比如下圖中的「K6870」代表這一電線桿位於臺灣中部K區內的第6870圖號區,「HE68」則是「K6870」圖號區內更精細的座標位置。按照這個方法,可準確定位到一平方公尺內的範圍呢! 尋找「電力座標」是個非常實用的求生技巧。在臺灣的新聞報導當中,我們能夠發現許多利用「電力座標」脫困的案例。下次出門爬山的時候,不妨在電線桿上面試著練習找找看「電力座標」在哪裡,或許有一天,這些數字也可以幫上你的忙呢! 台電公司製作的《電力小學堂》影片,對於「電力座標」有更進一步的介紹。(影片連結) 電線桿上的「K6870 HE68」即為「電力座標」。(圖像來源:經濟部水利署中區水資源分署網站) 參考資料與延伸閱讀 〈敏督利風災受困58人 靠電力座標獲救〉,「自由時報」網站,2010年3月7日。 《電力小學堂》第2課 山區迷路就靠電力座標,「台電影音網」YouTube頻道,2018年6月1日發布。 蕭景文,《牽電點燈:逐步踏實的配電大業》(臺北:台電,2020),頁119-120。

2023.12.27

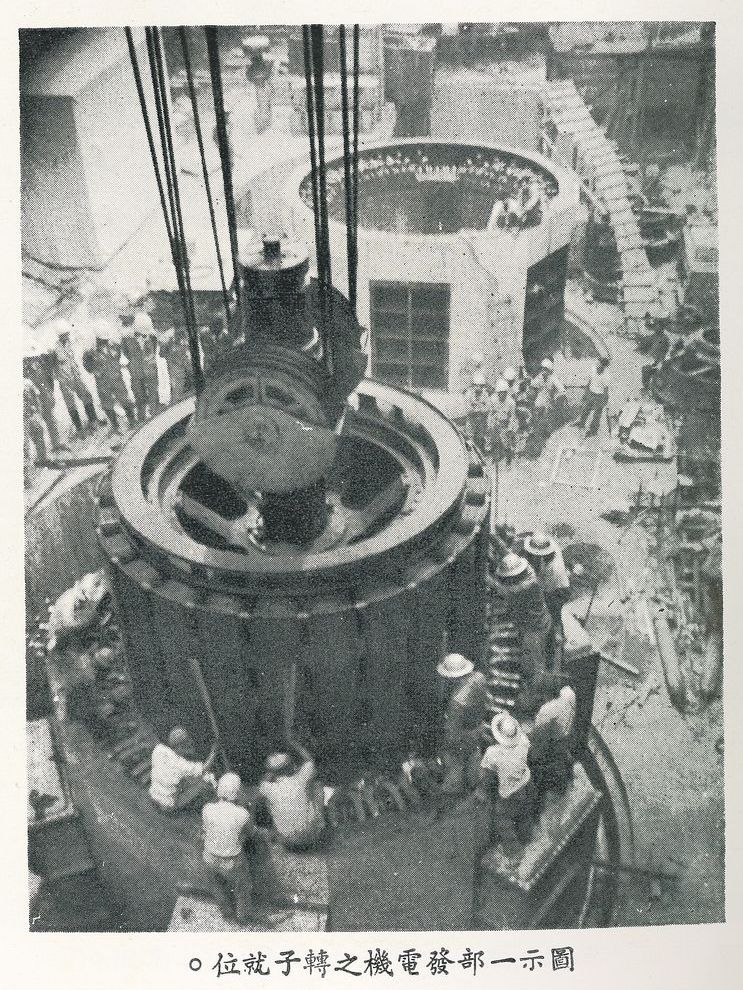

颱風天中涉水阻水的台電人:張良棟先生故事背後的水力發電廠建設心酸

作者:張哲翰 谷關發電廠(即今日「大甲溪發電廠谷關分廠」)於上谷關開啟了引用大甲溪水發電的工作。1957年,谷關工程處成立,在此之前,因應韓戰的爆發,美國為圍堵共產勢力的擴張,提供美援支持臺灣建設發展,其中就包含電力設備的擴充,像是1952年完成天冷發電所(即今日「大甲溪發電廠天輪分廠」)並建立起其附屬的白冷社宅街;[1] 而「大甲溪水力發電計劃」[2] 還未結束,谷關即是下一站。 谷關工程處成立之後,部分建設經費仍是屬於美援資助,因此由美國懷特工程公司(J.G. White Engineering Corporation)派駐工程師尼德夫先生(Mr. Neiderhoff)審查興建工程,建設期間時常發現不良的鎢碳鋼鑽頭,影響了谷關發電廠的興建速度。[3] 谷關發電廠內發電機轉子就定位。圖片來源:台灣電力公司提供 谷關工程的隧道貫通工程。圖片來源:台灣電力公司提供 壩基挖掘工程。圖片來源:台灣電力公司提供 1961年,谷關發電廠完成了1、2號機併聯發電,直到1966年,這才將3、4號機併聯發電。因此,除了使用不良鑽頭延緩電廠的興建速度外,裝機之間的空窗期,面對颱風不斷的台灣,可以說是危機四伏。1963年9月10日,侵襲台灣的葛樂禮颱風就是其中一個例子。當時等待裝機的3、4號機處,已經是一個大坑,具有水管相通上閥室,暴漲的溪水源源不絕地湧入上閥室,順著水管流到3、4號機裝機處,若無法阻止溪水湧入上閥室,整個谷關發電廠可能將會就此被淹掉。 時任谷關發電廠電機工程師的耆老張良棟先生,眼見若不盡快處理,事態將一發不可收拾,故決定冒險涉水,在淹滿溪水的上閥室中,找到進水的洞口將其堵住。所幸張良棟先生順利完成任務,否則電廠可能因此完全被淹沒。 但我們也確實看到,在缺乏相關經驗下,谷關發電廠的建設其實未能因應台灣夏秋兩季多颱風的情況,給予適當的防颱準備,因而造成發電廠危機的產生。 最終,為感念張良棟先生救災有功,時任台電總經理的孫運璿給予張良棟先生記功一次,以公文為憑證。 總經理孫運璿給予張良棟先生記功一次。 圖片來源:張良棟先生提供 至於「大甲溪水力發電計劃」的下一個目標,則繼續朝上游前進,在1959年成立達見工程處,1963年,谷關工程處完成階段性任務,遭到裁撤,部分人員直接成為谷關發電廠營運人員,部分人員則是直接被達見工程處接收,並在1970年完工青山發電廠(下達見發電廠)、1974年完工德基發電廠(達見發電廠)。然而,多災多難的谷關發電廠仍陸續受到颱風的挑戰,像是2001年桃芝颱風,暴漲溪水,淹入谷關發電廠,所有設備都須全面更換,直到2008年谷關發電廠才復建成功。 2001年桃芝風災的谷關發電廠廠房洞口。圖片來源:台灣電力公司提供 桃芝風災過後的谷關發電廠廠房洞口。圖片來源:台灣電力公司提供 風災過後的清淤工程。圖片來源:台灣電力公司提供 風災過後發電廠內部抽水、抽油。圖片來源:台灣電力公司提供 [1] 《天冷水力發電施工報告》,台中:台電公司天冷工程處,1953,轉引自《大甲溪:水電俱樂部》,頁72;李瑞宗,《大甲溪:水電俱樂部》(台北:台灣電力股份有限公司,2018),頁73-74。[2] 李瑞宗,《大甲溪:水電俱樂部》,頁66。[3] 李瑞宗,《大甲溪:水電俱樂部》,頁113。

2024.10.22