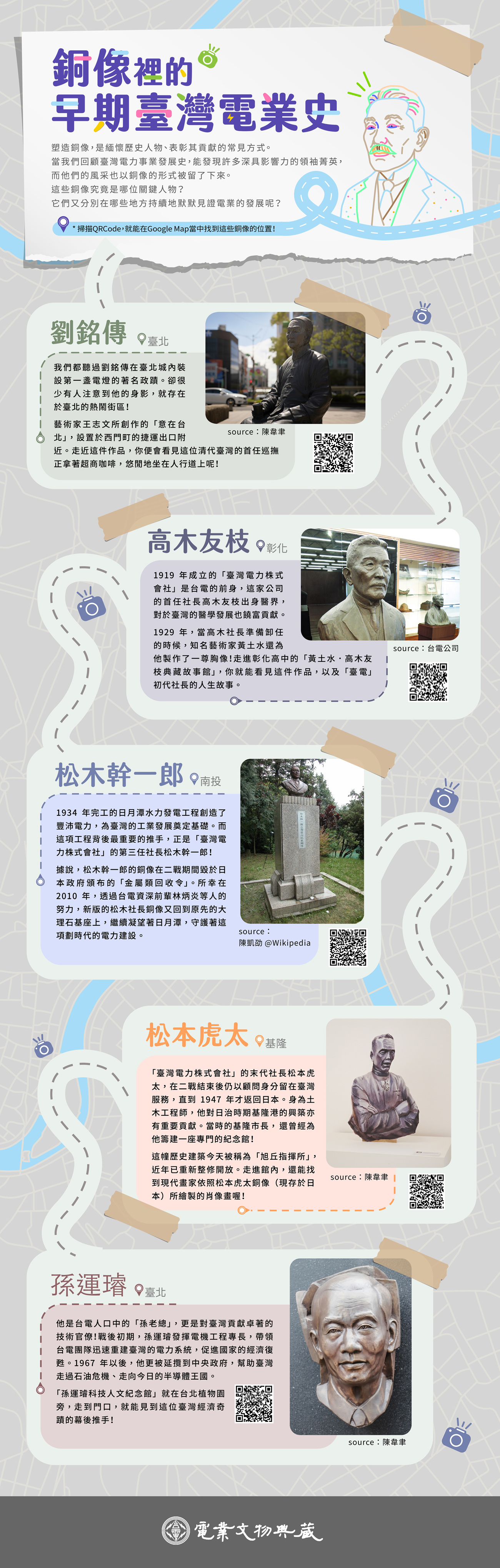

塑造銅像,是緬懷歷史人物、表彰其貢獻的常見方式。當我們回顧臺灣電力事業發展史,能發現許多深具影響力的領袖菁英,而他們的風采也以銅像的形式被留了下來。這些銅像究竟是哪位關鍵人物?它們又分別在哪些地方持續地默默見證電業的發展呢?

* 掃描QRCode,就能在Google Map當中找到這些銅像的位置!

相關附件

銅像裡的早期臺灣電業史 純文字你可能有興趣

臺灣近代大規模水力發電系統的開端——濁水溪(日月潭)的電業文化路徑(下篇)

作者:簡佑丞(國立臺北大學民俗藝術與文化資產研究所) 三、循著濁水溪「電業文化路徑」探訪「活的」臺灣電力文化資產 在「走讀」由歷史發展歷程、脈絡以及流域整體的水力發電運作體系所形成、建構的濁水溪電業文化路徑後,讓我們換個方式,透過地圖、沿著濁水溪流域由下而上,依序實地探訪系統性串聯、組構成的濁水溪水力發電體系之各主要建築物、構造物設施。 事實上,一個體系化之水力發電系統群的形成(構成)與整體河川流域的水資源運用密不可分。其系統性的運作方式通常於河川流域上游設置水資源取水、導水與蓄水(水庫)等「水資源設施」,並在其下游處(相對海拔較低處)設置「水力發電設施(群)」(發電廠),利用水位落差進行發電,發電後的尾水又供更下游的發電廠發電,流域水力資源的持續循環利用,建構了以河川流域為核心的完整水力發電系統群,也形成了以河川流域為中心的電業文化路徑。濁水溪電業文化路徑亦是如此,因此接下來跟著筆者的腳步以溯源的方式,由濁水溪中下游的「水力發電設施(群)」,一路上溯至發電體系源頭的「水資源設施」。 日月潭水力發電設施群 ■水力發電廠設施(群) ① 烏塗電廠─新舊並存的水力電廠 沿著濁水溪左岸至流域下游與中游分界點的雲林縣林內鄉烏塗村,靠近農水署雲林管理處農田水利文物陳列館與嘉南大圳濁幹線八卦池不遠處,即可看見一座單面斜屋頂造型的紅色建築物。這是於1922年建成、原作為嘉南大圳烏山頭水庫大壩施工機械用電的烏塗水力發電廠(舊稱濁水水力發電所)。該電廠建築在設計之初為順應濁幹線導水路堤防,並與其共構,才會有此造型特殊的斜面屋頂設計。磚造結構的建物,整體外觀兼具歷史與現代主義的折衷樣式,特別是下半部帶有古典風格的拱型長窗,以及上半部具早期現代主義幾何造型的圓窗,讓強調功能性設計的電廠建築顯現出獨特趣味。其內部設置的三臺水力發電機組則是日本京都奧村電機製作的產品。 烏塗電廠在嘉南大圳完工後轉讓予臺灣電力會社,戰後由台電公司繼承,並改供斗六糖廠製糖產業用電。1999年,921震災造成廠房內外多處裂縫,雖經修補,但古舊建築的耐震度已出現疑慮。2004年,該電廠被雲林縣政府指定為縣定古蹟後,隔年便停止運轉除役,未來擬修復活化為水力發電博物館。與此同時,台灣電力公司於2003年起在烏塗電廠左側另建仿舊電廠建築意象的新電廠,並利用原有發電所的前池(水壓槽)與沉砂池設備,以集集攔河堰南幹渠的水源取水發電。如此新舊發電廠並存的方式,不僅繼續維持水力發電與農業灌溉的水資源運用外,也保存了具歷史、技術價值與意義的電力文化資產。同時也成為一個展現水利文化資產系統性、整體性、脈絡性與永續性價值的範例。 烏塗電廠(舊濁水水力發電所)現況 資料來源:筆者拍攝 烏塗電廠(舊濁水水力發電所)完工舊照 資料來源:嘉南大圳工事寫真帖(1922) 烏塗電廠(舊濁水水力發電所)內部發電機組舊照 資料來源:嘉南大圳工事寫真帖(1922) ② 鉅工電廠與明潭水庫(明潭發電廠) 離開烏塗電廠後,繼續沿著濁水溪流域往中、上游河谷前行,經過南投縣的集集小鎮後便抵達水里。從集集線水里車站向濁水溪對岸望去,便可看到黃褐色外觀的長方體建築,其後還有從山頂冒出的兩根醒目長條型大水管,一路貼著山坡向下延伸至建物身後。這棟背後連著兩條綠色大水管的建築就是日月潭第二發電所(即鉅工電廠前身)。該電廠利用身後的兩根巨型水管將第一發電所發電後排出的尾水,經銃櫃壩蓄水調整後透過高低落差引入廠內的發電機組發電,發電後的尾水再排入濁水溪支流水里溪中。 鉅工電廠建築於二戰末期,曾因美軍大規模空襲而遭受嚴重破壞。戰後,台灣電力公司將之修復,才恢復昔日樣貌。1946年10月,當時的總統蔣中正偕夫人蔣宋美齡女士前來視察日月潭水力發電系統設施的復原狀況,該電廠由蔣宋美齡女士親題「鉅工」,從而由戰前的第二發電所改為今日所稱之鉅工電廠。當時作為第二發電所調整池的鋼筋混凝土拱重力壩──銃櫃壩施工時,需要製冰設備冷卻混凝土,1937年銃櫃壩完工後,便將此冷卻設備轉為生產枝仔冰,作為職工福利的一部分,並且逐漸成為有名的台電「二坪枝仔冰」。 由鉅工電廠循著水里溪溯源而上,便抵達林業製材聚落──車埕。來到此地,大家的關注焦點應該都是車埕老街,以及由舊大雪山林業公司製材工廠修復活化的車埕木業展示館吧!不過,在參觀的同時,大家很難忽略矗立在展示館旁舊儲木池前方有如混凝土巨牆的龐然大物。這座龐然大物即為明潭水庫的下池壩,而水壩旁隱身在山壁內部的便是排名世界前十大的明潭抽蓄水力發電廠。該電廠是將山壁挖空,利用其內部空間設置的地下電廠,故從外觀無法窺見其全貌。當白天用電尖峰時,便自海拔較高的日月潭引水至海拔較低的明潭發電廠發電,並將發電後尾水匯入明潭水庫儲存,等到夜間用電量較小時,再利用夜間剩餘電力將明潭水庫的水抽回日月潭繼續循環利用發電,這就是抽蓄發電的原理。也因此,大家可能會發現為什麼有時候白天和晚上的日月潭水位落差如此之大,就是因為電廠正在進行抽蓄發電呢! 資料來源:維基百科,原始資料:臺灣日日新報(1937.8.26) 鉅工電廠現況 資料來源:筆者拍攝(2023) 車埕聚落、明潭下池壩與明潭水庫空照全景 資料來源:台電綠網網站https://service.taipower.com.tw/greennet/ecofriendly/education/location/91 ③ 大觀發電廠與明湖水庫(大觀二廠) 從車埕繼續沿著濁水溪流域支流水里溪而上,就可抵達前身為日月潭第一發電所的大觀電廠。該電廠可謂戰前日月潭水力發電系統的核心發電設施,日月潭儲蓄的湖水便是經由其主建築背後連著的五根巨大鋼管引流自電廠內發電,瓩最大可產生10萬(kW)的電力,當時可供應全臺所需電力外還綽綽有餘。不過,該電廠和前述的鉅工電廠相同,在二戰末期遭到美軍大規模的空襲而損壞嚴重,戰後經台電公司積極修復後才終於恢復昔日樣貌,並在1946年10月由前來視察的總統蔣中正改命名為「大觀發電廠」。完工百年後的今日,大觀電廠與鉅工電廠依舊持續運作,共同肩負起臺灣電力供給的使命。 而在大觀電廠右側不遠處聳立的巨大鋼筋混凝土大壩則是明湖水庫,水庫旁山壁內部便是明湖抽蓄水力發電廠(現稱大觀二廠)。和前述的明潭電廠一樣,明湖電廠也是設置於挖空山體內部的地下抽蓄式水力電廠,而且還是全臺抽蓄式水力電廠的始祖。當初委由德國與瑞士的顧問公司協助規劃設計,並由榮工處負責工程施工。由於明湖電廠的成功經驗,讓臺灣得以在此基礎上接續完成當時亞洲規模最大的明潭抽蓄水力發電廠。 日月潭第一發電所(大觀發電廠)完工舊照 資料來源:日月潭水力電氣工事と其現況,土木建築工事畫報,昭和8年8月號(1934.8) 大觀發電廠現況 資料來源:筆者拍攝(2023) 明湖水庫現況全景,右前方即為大觀發電廠 資料來源:台電公司大觀發電廠 ■發電水庫(水資源)設施 ④ 日月潭的地標─水社壩與工程殉難紀念碑 自明湖水庫沿著131縣道經過南投縣魚池鄉後便進入知名的日月潭風景區。順著臺21線往右,映入眼簾的是設立在湖岸、刻有日月潭三個大字的石碑。石碑後盡是開闊的湖面與設有木棧道的斜坡草地,為一覽日月潭湖光山色的最佳地點。不過,大家所站立的這片視野絕佳之斜坡草地,其實是人為築造的土石壩體──水社壩。原本該處為日月潭水源向外溢流的水社溪谷,當時臺灣電力株式會社為利用日月潭作為蓄留更多發電用水資源的水庫,遂規劃於此興建水社壩,以便提高日月潭的水位,儲蓄更多引自濁水溪上游的水源。 事實上,原先水社壩採用1920年代流行於美國西部的RC重力式複拱壩型式設計,但後來因工程技術與耐震問題而放棄,改採用土石壩興建而成為今日所見與大地、自然調和的景觀樣貌。在水社壩底端一側,尚有當時承包日月潭水力發電工程的「鐵道工業株式會社」,為紀念從1931年日月潭水力發電工程開工到1934年完工期間,因故殉職的臺籍職工而設立之「殉難碑」。透過紀念碑後刻記的多位殉職人員姓名與詳細資訊,讓人遙想當年建設工程之浩大與艱辛。 接近完工的水社壩舊照 資料來源:日月潭發電事業ノ大要(1934) 水社壩現況 資料來源:筆者拍攝(2023) ⑤ 鷹眼天井奇景之謎─溢流井 在水社壩一側、日月潭碑石附近的湖岸邊,可以看到一座突出於湖水中的奇特圓塔狀構造物。事實上該構造物從上空俯瞰空拍而呈現有如鷹眼天井的謎樣奇景,還曾被各大新聞媒體報導一番。其實這座造型奇特的謎樣構造物是日月潭的溢流井,當日月潭水位過高時,為了不讓湖水越過水社壩頂而恐造成水壩潰決崩塌,便須透過溢流井將過多的水排除。我們可以試想有如一個洗臉盆(或洗手槽),當洗臉盆的水位過高時可透過上方的溢流孔將水排除以避免盆內的水溢流,日月潭的溢流井就猶如洗臉盆的溢流孔功能,是保護日月潭水庫安全不可或缺的重要角色。 接近完工的日月潭溢流井舊照 資料來源:日月潭發電事業ノ大要(1934) 日月潭溢流井現況 資料來源:筆者拍攝(2023) ⑥ 引濁水溪水入日月潭的關鍵─武界壩 最後則是遠離日月潭,上溯濁水溪流域上游的仁愛鄉武界部落,從部落隔著濁水溪對岸往上不遠處,即是戰前日月潭水力發電建設的重要設施──武界壩。由於最初的日月潭為一水位不深的天然湖泊,其水量不足以供給水力發電用水之需,因此當時的臺灣電力株式會社便計畫於濁水溪上游興建一座攔水壩,利用濁水溪上游豐沛的水資源,將溪水透過導水隧道穿越重山峻嶺後引入日月潭蓄存足夠的發電水量。原先選定的地點為姊妹之原,爾後因考量濁水溪含沙量高,該處河道地形空間不足以長時間容納泥沙的沉澱量,最終改以武界作為水壩的建設地點。 武界壩興建當時,負責現場工程的鹿島組(今日本鹿島建設公司)為克服崎嶇地形限制導致水壩結構混凝土灌漿施工的難題,負責的工程師便發揮創意,在武界壩所在兩側峽谷壁上架設吊橋,利用吊橋與懸吊在其上的輸送管線將已預拌好之混凝土運送到指定位置,從上沿著輸送管澆灌至下面壩體之預定位置,如此作法大大增加施工的效率,使武界壩能順利興建完成。時至今日,武界壩仍然堅守攔蓄濁水溪上游水資源,並將溪水引入日月潭的重責大任! 混凝土澆置施工中的武界壩舊照(左)、剛完工的武界壩舊照(右) 資料來源:台灣の水利(1933)、日月潭發電事業ノ大要(1934) 武界壩現況 資料來源:台灣電力公司提供

2024.09.30

沒有孫運璿,就沒有酸菜白肉鍋?台電「勵進餐廳」的小歷史

提起台電,你會想到是什麼?除了電力供輸之外,臺北人可能還會聯想到的,是位於古亭捷運站附近的台電「勵進餐廳」,以及這家老店的招牌菜——酸菜白肉鍋。 說起「勵進餐廳」的歷史,大概與1946年設立的台電員工福利組織「勵進會」同樣悠久。這家員工餐廳最初以福州菜聞名,一直以來都是台電同仁聚會宴飲的好所在。不過,為什麼來自中國東北的酸菜白肉鍋,後來會變成「勵進餐廳」的招牌菜呢?這就要從大名鼎鼎的歷史人物孫運璿開始說起了。 原來,年輕時候的孫運璿,在中國東北的哈爾濱讀過好幾年的書。從那時開始,酸菜白肉鍋就是他最鍾愛的一道菜。1962年,孫運璿接任台電總經理之後,便邀請他的大學同窗,在「勵進餐廳」旁邊開設另一家專賣東北菜的員工餐廳,名為「成吉思汗廚房」。後來,「成吉思汗廚房」併入了「勵進餐廳」,酸菜白肉鍋也就順勢成為後者的招牌菜了。 整個大臺北地區,其實也曾經存在著許多以酸菜白肉鍋聞名的老字號餐館。不過,隨著時間流轉,這些店鋪已紛紛走進歷史。相較之下,「勵進餐廳」仍能持續經營迄今,可見孫運璿精挑細選的好味道,可是頗受臺灣人的青睞呢! 今天,勵進餐廳仍然高朋滿座,生意興隆。有興趣的朋友,不妨找個時間與三五好友相約,前往探訪! ★台電勵進餐廳地址:臺北市大安區和平東路一段75巷內電話:02-2393-4780 台電勵進餐廳一直是許多饕客的最愛。(圖像來源:chi227's flickr) 參考資料與延伸閱讀 朱瑞墉,〈台電話古今:勵進餐廳〉,《源雜誌》,103(臺北,2014.2)頁10-15。 林蔚靜,〈台電勵進酸菜白肉火鍋:傳承60年的老味道〉,「VERSE」網站,2022年4月4日。

2024.01.03

山與水交織的水力發電:台電人的山林休閒生活

作者:張哲翰 台電內部社團眾多,運動社團中更是不乏各方好手,尤其在職工盃的推動下,不論籃球、羽球、排球、桌球等,甚是蓬勃發展。其中,登山社更是台電最具歷史也最蓬勃發展的社團。 以總處登山社而言,從1971年成立至今,已經超過50年歷史,擁有超過1500位社員,除了剛加入台電的年輕成員、在台電有些時日的中壯年成員、還包括退休的老年成員,大家定期每個週末聚會,熱情參與登山活動。其中負責規劃路線的成員,已經80餘歲,開發了300多條路線,近年才交棒給下一代成員繼續登山路線的開發。可以說,透過山林將台電人緊密地連繫起來。 不僅僅是總處的登山社,似乎「山林」與「台電人」有著無法輕易拆開的關係。就像在桂山發電廠退休經理許智安的回憶裡,年輕時在烏來發電廠工作,下班之後印象最深刻的休閒活動:「那段期間,我們下了班,我們到河裡面去抓蝦子、抓魚,回來吃。」山中溪流裡的魚蝦,成為他年輕時最佳的加菜菜餚,不用花錢又很美味。 退休經理蘇志弘先生過往的照片攤開來,有泰半是與同事、好友一同登高的照片,像是中央山脈能高越嶺古道的天池保線所(1986年焚毀、1993年重建成為天池山莊)、奇萊保線所、雲海保線所,又或是奧萬大賞楓樹等。 至於萬大發電廠退休廠長陳武力先生,在大觀發電廠任職時,更將大學時期登山社的經驗帶入大觀發電廠,成為大觀發電廠登山社的社長,雖然曾經因為韌帶出了問題,而停止他最喜愛的登山活動,但是在民國90餘年時,他又組織了20多人,一同去攀爬玉山,許多人也發現登山並不如想像中困難,更喜歡上登山活動:「最後你要攻頂的那段是比較辛苦一點,但是爬完了玉山他們就覺得說,哇人生能夠把這樣艱鉅的任務完成。」而他的登山帳篷與登山設備也在921地震時,幫助了同住二坪宿舍區的許多同仁們:「當大家都在空曠地方休息的時候,我把我們的登山帳都提供給員工,有十幾頂的的登山帳」、「大家一起在那邊紮營搭伙」,他更運用地質專業,給予大家建議,緩和大家緊張的心情:「我也告訴大家,如果地震大的,你有感覺到前震震波一來之前,會有轟轟轟的聲音,不要站著,我們就坐在柏油路上。」雖然仍對這樣強烈的地震餘悸猶存,但二坪的大家在街頭搭著帳篷,凝聚在一起的氛圍,也稍稍緩和大家的緊張。 登山社社員合影。 圖片來源:蘇志弘先生

2025.06.25

神社的拆除與排球場上的露天電影院:萬大發電廠的宿舍生活變化

作者:張哲翰 隨著1934年日月潭第一發電所(即今日大觀發電廠大觀一廠)竣工啟用,1936年發電能力達到最大化,以及1937年日月潭第二發電所(即今日明潭發電廠鉅工分廠)竣工,臺灣的工業化腳步又站得更穩。只是面對戰爭時期,臺灣定位為工業基地的急需下,對於電力的需求仍然頗大,能夠更有效利用濁水溪水系水力的「霧社水力發電計畫」因而被採用。[1] 計畫目標是在濁水溪支流霧社溪上構築堰堤蓄水(即今日霧社水庫),以調節濁水溪與日月潭的水量,並且預計利用霧社堰堤與武界堰堤(即今日武界水庫)的高低落差,進行發電廠的設置(霧社發電所,1944年停工,僅完成水輪機發電機1、2號機);此外,也在1943年完成了附近另一支流萬大溪上游引水至萬大發電所,利用約276公尺的落差進行發電(即是今日的萬大發電廠3號機)。[2] 台灣電力株式會社社長松木幹一郎(中間穿長版西裝者)視察霧社堰堤預定地圖片來源:《松木幹一郎》,東京:後藤曠二,1941,臺灣圖書館館藏 由於工程位於深山之中,從1939年啟動計畫開始,各項準備工作持續進行中,像是運送各項材料的索道,直到1940年僅完成從車埕進到埔里的路線,而要再進入霧社的路線仍在鋪設當中,可見建設的難度。[3] 其次,從工程開始乃至後續發電所運轉之後,都需要大量人力進駐,為了安置人力,即規劃對應的「社宅」,例如萬大發電廠旁的日式宿舍,就是從日治時期興建而成的「社宅」之一部份。[4] 所謂「社宅」,即是引用日治時期吸取西方之經驗頗為流行的「職工村」(Industrial Village)概念,建立起專屬於工廠、工程工地的宿舍區,但又別於早期日本在快速工業化之下將勞工過於集中居住於環境惡劣的小坪數屋舍,而是重新考量到勞工生活空間、生活環境、生活便利性等問題,而打造宜居的宿舍區。 [5]在霧社工事的工業聚落中,就包括宿舍、下水道、公共浴室、醫務室、神社、俱樂部等,其中宿舍還可分為不同職等居住的宿舍空間,像是官舍、電工宿舍、單身宿所等。[6] 在戰爭之下,萬大發電所的興建停止,原本日本職工逐漸解散歸國,直到1951年才重新復工,在1957年霧社水庫完工,萬大發電廠1、2號機開始發電。[7] 此時進駐的職員們,則利用日治時期留下的宿舍作為居住空間,在日本統治的象徵「神社」被拆除之下,開啟了屬於戰後員工的宿舍生活。 以退休經理蘇志弘先生的回憶,他從年輕時就進駐到萬大發電廠,當時被分配至單身宿舍居住。在宿舍裡都有負責照料這些年輕人生活起居的服務生,年輕人們都親切地稱呼其「歐巴桑」。服務生不僅僅是負責這些年輕員工的早、中、晚三餐,也包括他們宿舍的整潔及被褥的清洗等。 一群年輕員工聚在一起,總會有許多難以忘懷的共同回憶,從蘇志弘先生珍藏的老照片中,可以看到他們聚在一起彈著吉他唱歌、在單身宿舍前的籃球場打籃球、圍在少見的摩托車前等等。他更拿起其中一張照片提起過往的趣事,指出日月潭發電區管理處每個月會有一次派人來到電廠放映露天電影,雖然劇目早已模糊,但他記得他們這些年輕人沒有擠到位置,就自己爬到排球場的裁判椅上,找尋自己最適當的位置欣賞電影。 蘇志弘先生與友人於萬大發電廠任職時,於排球場欣賞電影。圖片來源:蘇志弘先生提供 在當時的萬大發電廠有專屬的醫務室,裡頭唯一的一位護士是由日治時期的護士學校畢業,經驗豐富,深受員工信任,不論大小病都會找他問診,甚至包括小孩的接生。信奉天主教的護士,始終住在萬大電廠,主持著萬大電廠的天主教堂,不論聖誕節或是各種活動,一直是由他來主辦,直到他九十餘歲在這裡終老。 若問待在萬大發電廠大半人生的蘇志弘先生,是什麼讓他持續留在萬大發電廠,他一定會這麼說:「萬大的環境真是優美,去電廠的路旁,種滿了櫻花。在廠區裡面種滿各種花木,尤其要下廠房的一個陡坡,兩旁種著太陽花,我馬上就愛上它了。」就是這樣優美的環境與濃厚的人情味,吸引蘇先生在萬大發電廠從年輕一路待到結婚、生子。 位於深山的萬大發電廠,在交通不便的情況下所建立起社宅,逐漸形成專屬於萬大發電廠員工的生活圈,從飲食到育樂、從護理到信仰,即使經歷過了不同文化的影響,注入新的文化氛圍,但一起居住、一起生活,乃至一起工作的濃厚情感,以及這片位居山林間優美的環境,造就了員工們獨特的生活經驗,以及永遠無法忘懷的回憶。 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— [1]林炳炎,《台灣電力株式會社發展史》(臺北:林炳炎出版,1997),頁125、129-130、160;《松木幹一郎》(東京:後藤曠二,1941,臺灣圖書館館藏),頁209-210。[2]《松木幹一郎》(東京:後藤曠二,1941,臺灣圖書館館藏),頁209-210;台灣電力股份有限公司,《濁水溪:引水成電 川流不息》(臺北:台灣電力股份有限公司,2018),頁89-91。[3]〈霧社と大甲溪の準備工事〉,《臺灣日日新報》,1940.05.18。[4]「萬大電廠旁的日式宿舍」,收入於「國家文化記憶庫2.0」,https://tcmb.culture.tw/zh-tw/detail?indexCode=Culture_Place&id=557999[5]黃世孟、吳旭峰,〈戰前日本受西方社會主義規劃概念影響之檢驗——以日本式的「職工村」及「田園都市」為探討對象〉,《建築與城鄉研究學報》第六期(1991),頁91-101。[6]「萬大電廠旁的日式宿舍」,收入於「國家文化記憶庫2.0」,https://tcmb.culture.tw/zh-tw/detail?indexCode=Culture_Place&id=557999[7]台灣電力股份有限公司,《濁水溪:引水成電 川流不息》(臺北:台灣電力股份有限公司,2018),頁91。 參考資料: 《松木幹一郎》,東京:後藤曠二,1941,臺灣圖書館館藏。 〈霧社發電所機械〉,《臺灣日日新報》,1939.12.13。 〈霧社と大甲溪の準備工事〉,《臺灣日日新報》,1940.05.18。 林炳炎,《台灣電力株式會社發展史》,臺北:林炳炎出版,1997。 台灣電力股份有限公司,《濁水溪:引水成電 川流不息》,臺北:台灣電力股份有限公司,2018。 黃世孟、吳旭峰,〈戰前日本受西方社會主義規劃概念影響之檢驗——以日本式的「職工村」及「田園都市」為探討對象〉,《建築與城鄉研究學報》第六期(1991),頁91-101。

2024.12.27

在高屏溪畔,最強企業排球隊找到了自己的家

作者:謝達文 只要看過任何一部運動相關的動畫、漫畫或電影,就會知道「自家球場」必定是無比重要的場景,是許多關鍵劇情細節發生的所在。畢竟,有了自己的家,球員才能在固定的位置放置球具,在時間安排上也更有彈性、更為自在,不必四處作客、與人協調。至於在心理上,如果有了自己的家,更能強化球隊的團結,「在這裡練習的戰術配合」、「在這裡的擊掌和喊聲」、「在這裡聊的天、吵的架」一次次累積,正是凝聚團隊向心力的最強基礎。 如果是校隊,這樣的一個「家」經常是學校的活動中心,而職業棒球、籃球隊則有自己的場館。台電排球隊呢?國內有看排球的人,應當都知道台電排球在男子組、女子組都是第一流強隊,他們也是國內首支能有專屬場地的企業排球隊,他們的「家」在高雄市的最東南端,位於緊鄰高屏溪的大寮區。 高雄大寮訓練中心體育館於1992年落成,在此之後,他們不再需要每次練球都要跟附近學校商討借用,而能在一個符合專業規範的自家球場練球。以這個「家」為據點,他們南征北討,締造出傳奇性的好成績:在排球協會所舉辦的企業排球聯賽,兩隊不僅是各自組別的創始元老,且雙雙歷史勝率均在8成以上。 扎根高屏溪畔,與高雄和屏東都建立連結 不過,台電排球隊和高雄的關聯並非從1992年才開始──事實上,不論是男子還是女子隊,台電排球都一直和高屏溪兩岸的高雄和屏東有著深刻的淵源。 女子隊在1974年創隊,原先隸屬於高雄大林施工處,而從1977年至1985年,則隨著核三電廠興建,改隸核三施工處,受訓地點也轉至恆春。據球員回憶,教練開出的訓練內容經常是沿著當地山路跑上四、五公里,每天凌晨五點半起床,頂著恆春特有的落山風辛苦跑步。直到1985年,核三完工之後,女子球隊又再度移轉,改由高雄鳳山區處管轄,近年更與高雄市政府冠名合作,以「高雄台電女子排球隊」為正式隊名。 至於創隊更早的男子隊,雖然同樣在大寮練球,但數十年來其實都隸屬台電屏東區處,更與屏東縣政府冠名合作,正式隊名為「屏東台電男子排球隊」,不難看出球隊與屏東之間深刻的連結。 其實,屏東可以說是這支球隊的「起家厝」。50年代,戰後不到十年,台電內部就有多支男子排球隊,陣容堅強的屏電隊是其中之一,在和其他內部球隊的競爭中時常取得優勝,並代表台電在外出賽。60年代之前,屏電隊的勁敵其實是立足新竹的竹電隊,彼此互有勝負;至於後來能與屏電隊分庭抗禮的中電隊,當時則是由臺中區處管理,一直到1994年才併入屏電隊,成為現在的屏東台電隊。 練球之外也考執照,退役之後繼續在台電工作 而這些「隸屬鳳山區處」、「隸屬屏東區處」等等的安排,並非只是名目而已,它有著非常實際的意義。 許多關注體育的人都知道,運動員的巔峰狀態通常只有短短幾年,所以他們的職業生涯也不像其他職業那麼長。在這樣的限制下,養成球員、建立體系的最大困難,就是如何保障他們退役之後的出路,讓他們不會退役即失業。 對此,台電採取相當務實的做法:台電排球隊的隊員同時也是台電員工。他們除了參與台電的日常營運,並且學習各種技術,有些球員甚至每年都在考取各項證照。正是這樣的體制,才使得他們可以不用擔心退役之後的出路,對於球員而言,這是一道相當關鍵的保障,也是一個如同「家」的堅實後盾。 也許正因為有這樣一個「家」,提供球隊安心訓練的場所以及穩定的職業生涯規劃,造就了台電排球隊的團結與堅韌,長年在體育場上取得輝煌成績。 搭配影片:

2024.07.26

尖山發電廠與在地學校產學合作,讓澎湖青年根留家鄉

撰稿 謝易軒 光彩耀眼的碧海藍天、綿延數里的金色沙灘、世界級的地質奇景,與南島特殊的風土人情……澎湖的美,讓到訪此地的遊客難以忘懷。更有不少澎湖的在地子弟,希望能夠留在家鄉成家立業。無奈,由於工作機會不足,許多成長於澎湖的年輕人即便希望留下,只能選擇離開美麗的澎湖灣。 台灣電力公司位於澎湖的尖山發電廠,提供了一個聰明的方法,讓更多澎湖孩子有機會根留故鄉。 產學合作,台電工作機會延緩人口外流 落成於民國 91 年的尖山發電廠,是澎湖目前唯一的火力發電廠。接續原澎湖電廠,尖山發電廠供應島上逐年增加的用電需求。 過去,要留住駐派澎湖的電廠專業人員,並非容易的事,台電於是開始鼓勵並培訓澎湖當地人力進入台電服務。數十年間,台電持續提供「台電特別助學金」及「促進電力發展營運協助金獎學金」,鼓勵澎湖本地家境清寒、成績優秀的孩子專注課業,並與澎湖高級海事水產學校(後簡稱澎湖海事學校)產學合作,開出保送名額,讓校內成績優異的畢業生直接進入台電工作。澎湖海事學校的學生基本上都是土生土長的澎湖孩子,對於想要留在故鄉的學子來說,這不啻絕佳的工作機會。 尖山發電廠的領班趙崇瑋自民國 80 年從澎湖海事學校畢業後,就因為台電獎學金而進入台電工作,至今已經超過三十個年頭。如今他在柴油機課工作班帶領年輕的台電員工,負責機組維修與每年的歲修工作,他所教導、帶領的許多後生與同仁,都是澎湖海事學校畢業的學弟學妹。 延攬優秀在地學子,台電喜獲穩定人才 「在澎湖海事成績非常績優的孩子,才有機會進台電。」澎湖海事學校校長彭閔淵說,保送生基本都能同時考上頂尖的國立大學,但最後幾乎都選擇台電。這些年輕員工在學期間就接觸柴油機與輔機、鉗工、車床等相關課程,畢業後經由保送計畫進入台電的營業處或尖山發電廠工作。有的員工表示,自己一方面希望分擔家中經濟負擔,另一方面也想留在澎湖,而台電剛好提供了兩全其美的機會。 對台電來說,在地學子保送計畫不只是造福澎湖的在地青年,也提供自家尖山發電廠穩定的人力資源。來自澎湖當地的員工流動性低,用人當地化不僅維持電廠穩定,更有利於台電柴油機核心技術的保留與傳承。 如今,尖山發電廠近一半的的員工都畢業自澎湖海事學校。 不僅如此,民國 95 年起,台電尖山發電廠成立澎水校友會, 同時設立「台電尖山電廠澎水校友會清寒獎助學金」,由任職於尖山發電廠的澎湖海事校友自發樂捐,資助家境清寒而學業優秀的學弟學妹,獎學金發放對象不限電廠相關科系,這使台電公司與澎湖海事學校的合作不僅持續為雙方加分,並造福更多元的澎湖學子。 橘色磚牆、藍瓦屋頂,和三支聳立的七彩煙囪遙望著尖山海灘,各自繽紛。台電尖山發電廠已是澎湖獨特而不可或缺的一隅風景,未來也將持續提供穩定可靠的能源,陪伴著澎湖的孩子一起成長。 本篇搭配影片:

2024.09.26

圖解台灣電力百年發展史

1888 年,臺北城第一座電燈點亮開始,福爾摩沙這座小島逐漸蛻變為一座擁有豐沛電能與完善供輸網絡的島嶼呢? 透過這張圖,一起來回顧臺灣電力事業的百年發展!👇

2024.02.16

1960 年代的陽明山,曾是地熱發電廠的預定地?

作者:陳韋聿 提起陽明山,你可能會直覺聯想到熱騰騰的溫泉,以及煙霧蒸騰的硫磺噴氣孔。各種地質地形景觀,說明了這片山區擁有豐沛的地熱能。那麼,是否曾經有人想過要運用大屯火山群的地熱資源,將之轉換成發電的能量呢? 常見於陽明山一帶的硫磺噴氣孔。(圖像來源:Pexels) - 其實在 1960 年代,政府確實曾籌劃在陽明山建設地熱發電廠。根據工程師黃克剛在《父子雙傑 清華傳承:徐賢修與徐遐生兩位校長的故事》一書中的憶述,這個構想是由駐臺美軍顧問團裡的工程顧問史密斯( Philip P. Smith )所提出。當時身兼美援會秘書長兼經濟部礦研組召集人的李國鼎,便與史密斯前往陽明山進行勘查,隨後又指示礦研組偕同相關單位,在臺灣各地展開地熱資源的初步調查工作。 1965 年初,李國鼎接任經濟部長,地熱發電計畫也更加緊腳步進行。從當時的報導來看,這項計畫的前景似乎十分樂觀。不僅有從義大利延聘而來的地熱專家幫忙背書,還有外國的地熱能開發公司前來洽商。當年 7 月,經濟部甚至已著手研擬《地熱法》草案,替建設計劃鋪平未來道路。 若翻閱 1960 年代後半的臺灣報紙,我們會讀到許多關於地熱發電的美好想像。有些人說臺灣將擁有「永遠用不完的」發電燃料,有些人則預期未來地熱電廠的發電量將高達二十萬瓩。 1968 年 6 月 29 日《經濟日報》頭版的報導更如此斷言道:「我們將繼義、紐、日、美後成為全世界第五個地熱發電國家」! 陽明山馬槽一帶,曾經有機會成為臺灣第一座地熱發電廠的建設地點。(圖像來源:國家文化記憶庫) - 不過,事情並未如同報導所述那般順利。同樣在 1968 年底,經濟部雖然擬定在陽明山的馬槽地區建造裝置容量兩萬瓩的「先驅發電廠」,甚至已編列三百萬美元的機器採購預算,計畫進程卻始終停留在鑿井探勘,電廠建置計畫則持續延宕。從報導內容來看,問題可能出在大屯山區地熱的酸蝕特性。 根據經濟部能源署「能源知識庫」網站的說明,臺灣全島的主要地熱潛能區,「可區分為火山型及非火山型,其中火山型地熱區之水質偏向酸性(PH=1 ∼5)及非火山型地熱區水質偏向弱鹼性(PH=7 ∼ 9)」。地熱蒸氣裡的酸性物質,容易造成機械設備損壞。當年,經濟部雖曾委託金屬工業發展中心為地熱井研發抗酸材料,但似乎不能解決全部問題。 最終,馬槽的地熱井只能投入木材乾燥、花卉培養等農業用途,陽明山上的地熱發電廠,也遲遲未能被建造出來。而臺灣的第一個地熱發電廠,得等到 1981 年才正式誕生於宜蘭清水 —— 一個水質偏鹼性的非火山型地熱區。即便如此,清水地熱發電廠也仍因為地熱井造成的結垢阻塞、管線鏽蝕等等問題,在 1993 年停止運轉。 曾經設置於馬槽地區的「地熱利用研究中心」。(圖像來源:工業研究院地熱發電單一服務窗口網站) - 儘管時移世易,將地熱資源用於發電的理想,並未因為這些挫折而消滅。 2018 年,經濟部再度號召組台電、中油、 工研院及中央地質調查所(今已整併為地質調查及礦業管理中心)等產官學研單位,組成「地熱發電國家隊」,在宜蘭仁澤進行地熱井的鑽探。 2023 年,「仁澤地熱發電廠」正式運轉。 同時期,許多民間公司也積極投入地熱發電事業。例如陽明山區的硫磺子坪一帶,正如火如荼進行地熱電廠的建設。另一方面,清水地熱發電廠也在中央與地方政府的合作推動之下恢復運作。地熱發電的理想藍圖,已漸漸落實到我們的生活之中。 新技術、新材料的運用,使得當今的地熱電廠能夠克服過往的技術瓶頸,提升運轉效率。未來,蘊藏在地底下的熱能,或許真的為夠成為取之不盡、用之不竭的資源,創造豐沛而潔淨的電能,成為推動臺灣前行的嶄新動力。 參考資料與延伸閱讀 「臺灣地熱大事記」,工業研究院地熱發電單一服務窗口網站。 〈地熱開發與酸蝕問題〉,經濟部能源局網站,2015年11月5日。 王仕琦採訪撰稿,《父子雙傑 清華傳承:徐賢修與徐遐生兩位校長的故事》(新竹:國立清華大學出版社,2012),第8章,「發展地熱發電」,頁152-153。 臺灣銀行經濟研究室編,《臺灣經濟發展之研究(第二篇)》(臺北:臺灣銀行經濟研究室,1970),頁296。 〈地熱開發的遠景〉,《聯合報》,1965年6月5日,第11版。 〈台電考慮 建地熱發電廠 二萬瓩〉,《經濟日報》,1967年7月5日,第2版。 〈大磺嘴﹐馬槽﹐熱氣冒出歡笑﹗發電呵﹐有了——永遠用不完的燃料﹗〉,1968年6月29日,頭版。 〈我們就要用地熱發電了〉,《經濟日報》,1968年12月4日,第2版。 〈地熱發電 通過預算 即向國外購買機器〉,《經濟日報》,1968年12月7日,第2版。 〈地熱發電正擬長期計劃 首座地熱發電廠三年內可設立〉,《經濟日報》,1969年8月3日,第2版。 〈我們在加緊開發著 新能源——地熱,將用於發電及工業〉,《經濟日報》,1974年1月13日,第2版。 〈全台首座火山地熱發電 新北金山四磺子坪1MW先導電廠將商轉〉,環境資訊中心網站,2023年10月4日。 〈地熱發電國家隊成果首發 台電宜蘭仁澤地熱啟用 年發近500萬度綠電〉,台灣電力公司網站,2023年10月24日。

2025.09.29

電廠尾水與「漂漂河」:專屬於美濃小孩的在地遊戲

說起美濃,你可能會聯想到油紙傘或客家人、菸草產業或博士之鄉。不過,在地人都知道美濃還有一個特色,就是「漂漂河」遊戲! 什麼是「漂漂河」呢?顧名思義,就是穿戴著游泳圈、救生衣,在流貫美濃的圳道當中順流漂浮、玩水消暑。這樣的遊戲活動由來已久,對於美濃的孩子們而言是共同的成長記憶。直到今天,「漂漂河」仍然是美濃當地的觀光亮點之一。每到夏日,總會吸引許多遊客前來參加這樣的遊戲活動。 值得注意的是:這些圳路平直、水流穩定的渠道,其實是高屏發電廠竹門機組的尾水!這座興建於1908年的水力電廠,是引入鄰近的荖濃溪水發電以後,再利用渠道將這些水排放至下游的獅子頭圳。這個排水渠道,後來不僅成為美濃當地農業灌溉的水源,也變成了孩子們的「漂漂河」遊樂場。 利用電廠尾水來灌溉農田,這樣的事情也發生在臺灣其他地方。像是宜蘭三星鄉的安農溪,其溪水來源也是蘭陽發電廠天埤機組發電後的尾水,當地居民也會利用這條河流來舉行泛舟活動。 看來,水力發電廠不只能夠發電,還能夠透過其它辦法,為人們的生活帶來樂趣呢! 美濃漂漂河上開心戲水的遊客。(圖像來源:高雄市政府觀光局高雄旅遊網) 參考資料與延伸閱讀 陳佳德、傅希堯,《傳說 : 竹門祕境 微光往事》(臺北:台電,2018),頁175-177。

2024.02.05

戰爭結束後,只有溪水兀自奔流——讀《大甲溪:水電俱樂部》

一本關於河流與水力電廠的歷史書,可以用怎樣的形式進行書寫? 通常來說,普遍作者會採取的方法,應是以第一座電廠的建設為起點,並且漸次追溯整個水系當中各種電力相關工程的興築。所有這些工程,必然涉及諸多新技術的導入,故而這本書勢必也得向讀者介紹一些水力發電的工程知識。再者,電力事業的經營,必然是整個團隊努力的成果,故而這本書應該還要尋訪曾經參與其事的前輩,蒐集他們的記憶,配合上既有的文獻材料,使整個電業故事的全部面貌更形完整。 換句話說,打開這本書,你預期會讀到的,應是電廠沿革、工程知識、人物採訪等等。不過,單就前兩種內容的性質來說,免不了要讓人感覺到些許冷硬。為使整部著作不致因為收納大量的資訊細節而削弱其可讀性,如何透過文學技巧,重新進行發想、詮釋,便顯得十分重要。 大甲溪與毗鄰於溪側的天輪分廠(圖像來源:交通部觀光署參山國家風景區) 深邃未知的地域風景 《大甲溪:水電俱樂部》便是在電業文化資產的書寫當中,導入文學性手法的一個嘗試。作者李瑞宗長期以臺灣的山林、古道為主題,撰寫過大量的政府部門出版品,是饒富經驗的寫手。而他顯然為這本關於河川的著作,導入了他慣常使用的自然與人文書寫手法。 單從章節名稱來看,無論是第一章「美麗的大甲溪」、第二章的「遇山林」、第五章的「最深邃」,乍看更像是某種踏查手記。事實上,作者也確實是以大甲溪的踏查作為全書起點—— 離開出海口,明日我們將沿大甲溪上溯,那是一個更深遂,更未知的地域。(頁13) 寫在第一章前頭的這句話,明白揭示了這本書的主調。也就是說,大甲溪流域各個電廠的故事,也將隨著這樣一個實體空間的追溯過程,次第展開於書中。 大甲溪發電廠「馬鞍壩生態園區」裡的秘境美景(圖像來源:臺中市政府觀光旅遊局「大玩台中」網站) 既是以歷史文化為主軸,本書的撰寫也勢必要融入大量的歷史材料,並作適切的安排。值得注意的是:為了使故事更為豐富完整,作者徵引了各種各樣的文獻,使細節變得更為厚實。譬如第五章寫到電視明星羅敏曾於德基水庫服務的故事,作者特意引用了1980年代的電視出版品,只為了更立體地描繪其人物形象。第二章寫到大甲溪上游的特有種「臺灣鱒」(即今天人們所熟知的櫻花鉤吻鮭),作者也特別從日治後期的水產雜誌與登山雜誌當中找到時人文章,藉以呈現過去的人們如何在這條溪裡捕捉鱒魚。 大甲溪中游的谷關水庫。(圖像來源:經濟部水利署中區資源分署網站) 「大甲溪開發事業」的起動 從水圳到溫泉,從派出所到火車站,前兩個章節聚焦於日治以前的大甲溪,僅有一個小節觸及1911、1922設立的兩個發電所。從第三章「白冷與天冷」開始,本書的另一主角,也就是「大甲溪開發事業」才正式登場。 這個章節,作者特意請人翻譯了日人渡邊秀幸(前「臺灣電力株式會社」員工)寫於1946年的一篇長文,幫助我們掌握最要緊的歷史癥結。原來:整個大甲溪電力開發計畫,一個主要理由是為了供應海軍化學燃料廠的電力所需。換句話說,大甲溪的堰堤與發電所的初始興築,都與第二次世界大戰有密切關聯。不惟如此,1950年代初,一度陷入停擺的天冷發電工程,也因為韓戰爆發所促成的美援挹注而得以恢復。從這個角度來看,整個大甲溪的電力事業,其實與二十世紀中葉發生於東亞地區的戰爭息息相關。時至今日,戰爭已成遙遠歷史,只有溪水仍兀自奔流,持續為島嶼提供發電所需的水源。 如同其他以電力文化資產為主題的著作,本書亦帶入大量的人物採訪,藉以帶出20世紀後期迄今服務於大甲溪電力事業的人群及其生活樣貌。有趣的是,本書處理這些訪談材料的手法頗具巧思,不僅僅是回憶的引述,作者更帶入了自己與這些受訪者的互動,以及他對於人物心緒揣想。譬如第六章「整併一家」寫台電殉職員工丁世凱的故事,作者便把焦點轉移丁世凱的么兒身上,描摹其成長過程裡的心境變化。故事最末,則以作者對於事過境遷、歷史湮沒的感嘆作結。類似這樣的處理手法,也使得書裡的每個人物故事顯得益發生動。 美麗的大甲溪流貫於山谷之間。(圖像來源:交通部觀光署參山國家風景區網站) 電廠的故事可以如何講述 至於水力發電涉及的專業知識,本書的交代辦法亦可謂獨樹一格。在第七章「光明回首」當中,作者化身為不斷發問的「大哉」,求教於電廠員工「鄭子」,將大量問題集中在一個用對話體寫成的小節當中解說完畢。何謂「壩」、何謂「堰」,「虹吸管」與「倒虹吸管」,各種名詞解釋率皆展開於對話當中,也讓原本生硬的技術知識因此能較為軟化、更加親人。 呼應全書最末的疑問:「一本專講電廠的書,有甚麼引人之處?」(頁257)《大甲溪:水電俱樂部》裡種種別出心裁的寫作設計,顯然就是作者的答覆。本書的結尾處引用了美國小說家約翰.厄普代克(John Updike)的一句話:「我認為書應該有秘密,就像人那樣。這些秘密應該成為敏感讀者的額外獎賞,或者是一種潛意識的顫動。」若本書的種種心思能夠引起你的共鳴,或許你也會在書頁之間,尋得那樣一種獎賞與顫動。 *對於本書有興趣的讀者,趕快點擊連結,到「國家網路書店」下單購買吧! 精彩段落節錄 德基水庫裡的電視明星 羅敏,1960年次。1983年大學畢業後,先到德基水庫當簡報員。她唸書的時候,有人聽她的聲音好,字正腔圓,認為應該去當播音員,她也曾想過,走上這條路也不錯。羅敏從小在各種演講比賽出盡鋒頭,很多人知道她要參加的演講比賽,就不必去,沒得比了,因為她總是一次又一次把冠軍拿回家。 東海大學畢業,她放棄與電視台簽約,到德基水庫工作,擔任「簡報員」,每天面對一群一群不同的群眾,按羅媽媽及羅敏的形容,羅敏可稱是德基水庫「一枝花」了。她長得自是端莊大方,笑容親切和善,很有人緣。 羅敏很不好意思地說:「有好多遊客好像不是來參觀水庫的,而是專程來找羅敏簽名、合照。尤其是她主持了「愛之橋」之後,去參觀德基水庫的遊客,都指名要找她,讓她在工作中受到不少讚美,也受到不少困擾。 ——張佩蘭,〈華視新鮮人羅敏〉,《華視綜合周刊》,645(1984),頁117。 1983年初還在唸大學的時候,羅敏就曾參與台視電視劇《一千個春天》的拍攝。1983年12月華視招考主持人,她在德基看到訊息,也去報名面試,年底成為華視《愛之橋》節目主持人(楊光友一同主持)。1984年2月底離開德基水庫,正式進入華視,這一年她24歲。同年4月,《一千個春天》在台視播出。在華視,除了擔任新聞主播,還兼主持《每日一字》教學節目,每天晚上7點25分播出5分鐘,這也是5、6年級生的共同回憶。後來,聽說羅敏遠嫁美國。 她們三人都未婚,都住單身宿舍。1988年6月,張鳳齊也調離德基發電廠,現任職輸變電工程處中區施工處。德基不只三枝花,而是步步生花。德基的歷任簡報員有張鳳齊、林夙芬、羅敏、羅雅齡、黃秋芬、洪秀玲、張美春、張雅君等,後來幾乎都嫁給台電人,特別是大甲溪發電廠上班的台電人。 簡報員從1982年設立,最初稱接待員,有2名,1983年增為3名,改稱簡報員,1984年3月又減為2名。1999年921地震之後,中橫公路受阻,遊客無法進入德基參觀,簡報員就裁撤了。簡報員制度大約歷經18年(1982-2000)。 (頁166-167) 青山分廠的洪水危機 2004年6月30日,青山分廠因敏督利颱風影響,全廠戒備。7月1日,颱風解除,但中橫公路已經崩壞受阻,當晚又開始下起大雨。7月2日,工程人員無法出來,只聽說德基發電廠淹了,天輪發電廠淹了,青山發電廠附近的河床淤高,廠房不斷滲水。到了晚上10點德基水庫排洪,青山發電廠因為停電,無法得知此項訊息,雨水與洪水就這樣灌下來了。 在青山分廠,遇到洪水並不是第一次。啟動標準作業程序來應付危機,大家早就演練過,但大水來得又急又猛,不是尾水倒灌,卻反過來,自通風口往下沖,像瀑布一樣。青山分廠約留下12個人,在廠房內試盡任何辦法仍無法將水排出,唯一的通風口卻沒有方法堵住,底部的抽水機就算全力啟動,但上方的發電機是無法搶救了。洪水由上而下,竄進發電機室,往下瀉入水輪機室。黃濁的水伴隨泥沙與土石,像小蟲般嚙咬機器,全部泡湯了。水不斷湧入,眾人在等待,最後宋金和副廠長說: 「撤退吧,我負責。」 那是7月3日早上10點,眾人搭乘電梯離開,升上地面,走出洞口,這時開關場已全部積水,野溪變成大溝渠無法通過,彷彿老天幫忙,就那麼巧有根很大的木頭橫躺成橋,眾人魚貫而行,10點10分回到辦公室,盯著螢幕監看廠房情況。10點15分突然啪地一聲,銀幕黑了,風扇停了,燈沒了,所有電力消失,青山與外界完全隔絕。 10多年後回想這一幕,廖欽秋說: 「我們都欠他一條命!」 當時撤退的決定,日後一定有寫不完的報告與說明。堅守陣地很勇敢,宣布撤退更是極大的承擔與煎熬。 留在青山的人,繼續困守好幾天。向西,往谷關壩的道路早被洪水沖壞了;向東,往德基的道路因山石崩落,也是柔腸寸斷。他們只能留在這裡待命。有傳言說,公司會派直升機來救他們,真的嗎?廖欽秋每日翹首,望眼欲穿,七天之後,果真直昇機飛至,冉冉降下。直升機降落那一刻,青山的人都跑出來,望天空,不住招手。 (頁226-227)

2023.12.15