在臺灣,電力成為一種可營運的「事業」,時間大致已有一百餘年。若要編寫一系列的文章,呈現出臺灣電業史的發展過程,乃至於這些歷史段落與整個世界的連結關係,應當從什麼地方開始寫起呢?

所謂的「電力事業」,最少應該要有一部生產電力的機器才能成立。那麼,不妨就把「發電機」當成故事的起點吧。

發電機初次登場

學校都教過,18 世紀的歐洲科學家,對於電學原理已有許多發現。到了 19 世紀,英國學者法拉第(Michael Faraday)更率先解開「電磁感應」的謎題,並且製作了一部能夠產出微弱電力的發電裝置。所謂的「發電機」,在他手中已有了雛形。

後來,發電機很快產生了許多改良版本,繼而在 19 世紀後期成為所謂「第二次工業革命」背後的一股推進力量。也是在這個時間點上,發電機被引進了臺灣,並且開始對這座島嶼的歷史產生影響。

故事說到這裡,許多人腦海裡首先浮現的名字,一定是劉銘傳。 1888 年,這名官員所興辦的電力事業,替臺北點亮了第一盞電燈。這樣的功績,也讓他被許許多多的偉人傳記,奉為臺灣電力史的起始人物。

不過,人們常常忽略劉銘傳的電力事業(也就是文獻裡提到的「興市公司」),規模其實不大。顛峰時期,它所產出的電力,也僅只供應臺北城內的數十盞電燈而已。況且,該公司使用的那些蒸氣燃煤發電機,也多半在後來的「乙未戰爭」當中遭到破壞 —— 換句話說,劉銘傳時代的發電設備,並未被延用,它們對於臺灣的電業發展史,自然也沒有產生什麼實質影響。

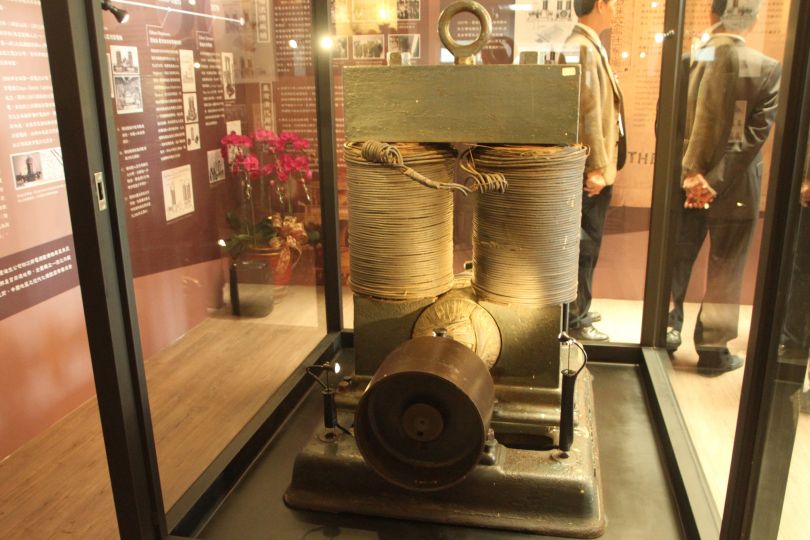

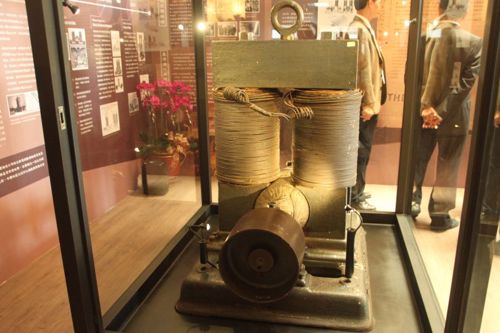

臺南成功大學博物館典藏的「愛迪生-霍普金森直流發電機」,過往的網站文章也曾介紹到它的故事。(圖像來源:外交部網站)

「長腿瑪莉安」與直流電系統

今天,若你走進臺南成功大學的電機系系館,便會在大廳的玻璃櫃裡,見到一部愛迪生-霍普金森發電機(Edison-Hopkinson Dynamo)。這部重達 1.1 公噸的機器,其實是臺灣現存最古老的發電設備。

顧名思義,愛迪生-霍普金森發電機原本是大發明家愛迪生(Thomas Alva Edison)的專利設計。外表看上去,兩根筆直的「場磁鐵」是它標誌性的特色。也因此,愛迪生實驗室裡的一群員工,總戲稱它為「長腿瑪莉安」(Long Legged Mary Ann)。

日治時期,這部發電機被「臺灣電力株式會社」當成禮物,送給了學校。不過,它的來歷究竟是什麼?原本被應用在臺灣的什麼地方?目前仍是個謎題。唯一可以肯定的是,「長腿瑪莉安」的屬性與劉銘傳時代的發電機相同,所產出的都是直流電。

早在 1880 年代,愛迪生旗下企業採用的直流電系統,便率先搶佔美國的電力市場。與此同時,愛迪生自己的發電機專利也被賣到海外。成大電機系典藏的那部發電機,正是由英國的 MATHER & PLATT 公司取得授權之後,改良製造的產品。

直流發電機能夠賣到臺灣,說明了這種電力系統一度前景光明。不過,直流電始終有個難以克服的問題,是它的電壓難以轉換,因而無法實現長距離、有效率的電力傳輸。也因此,愛迪生在美國設置的直流電廠,必須散佈在城裡的各個角落。而這會是電力事業理想的經營模式嗎?恐怕未必。

「製藥所」的電力輸出

若回顧臺灣史,直流電發電機也曾在日治時期被應用於其他地方,其中一處,是位於臺北市小南門附近的總督府「製藥所」,也就是鴉片工廠。

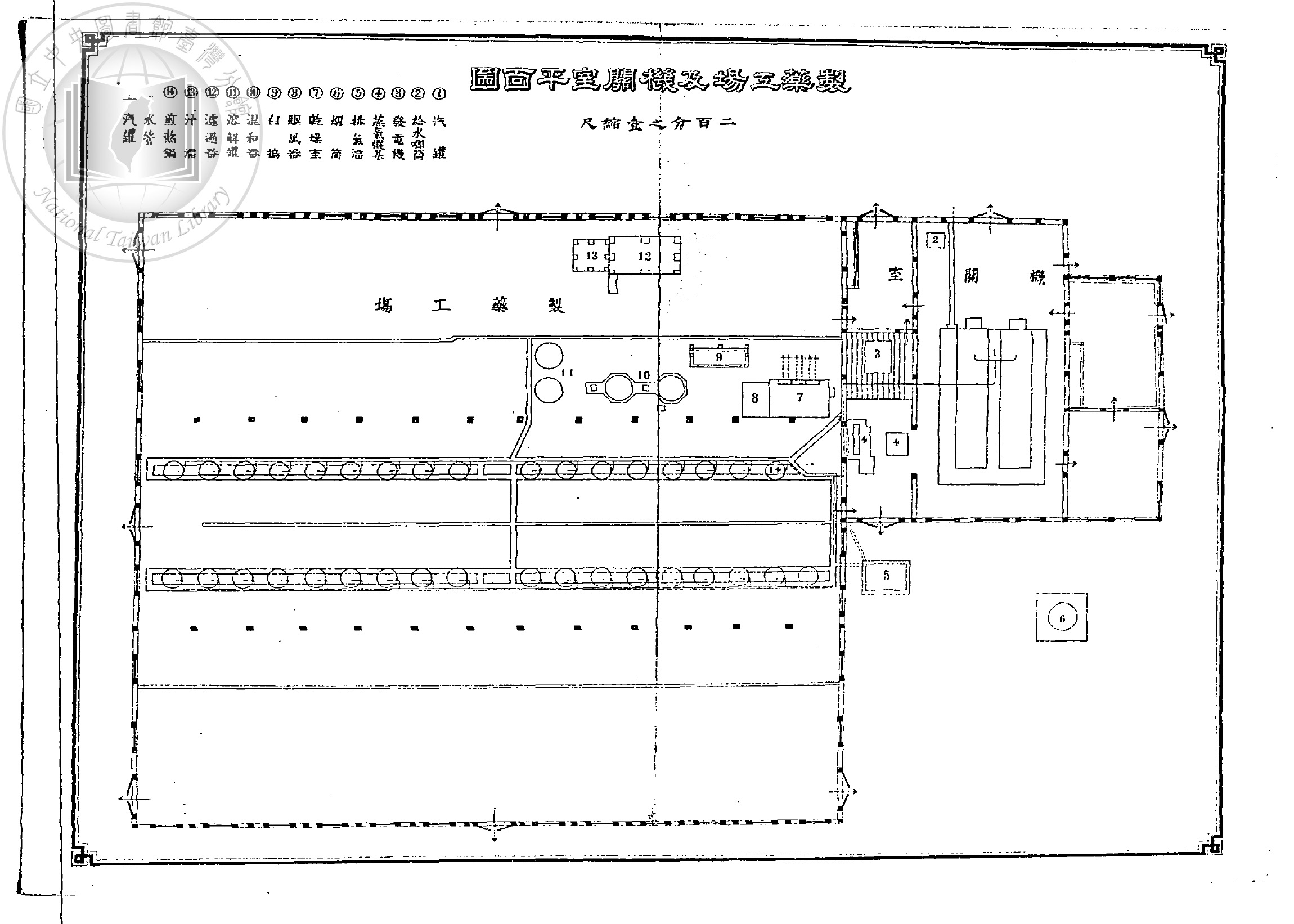

根據林炳炎的研究,製藥所在 1898 年首先設置了一部英國製的 7.5kW 直流發電機,藉以點亮廠房裡外的電燈,讓鴉片煙膏的生產能夠日以繼夜地輪班進行。

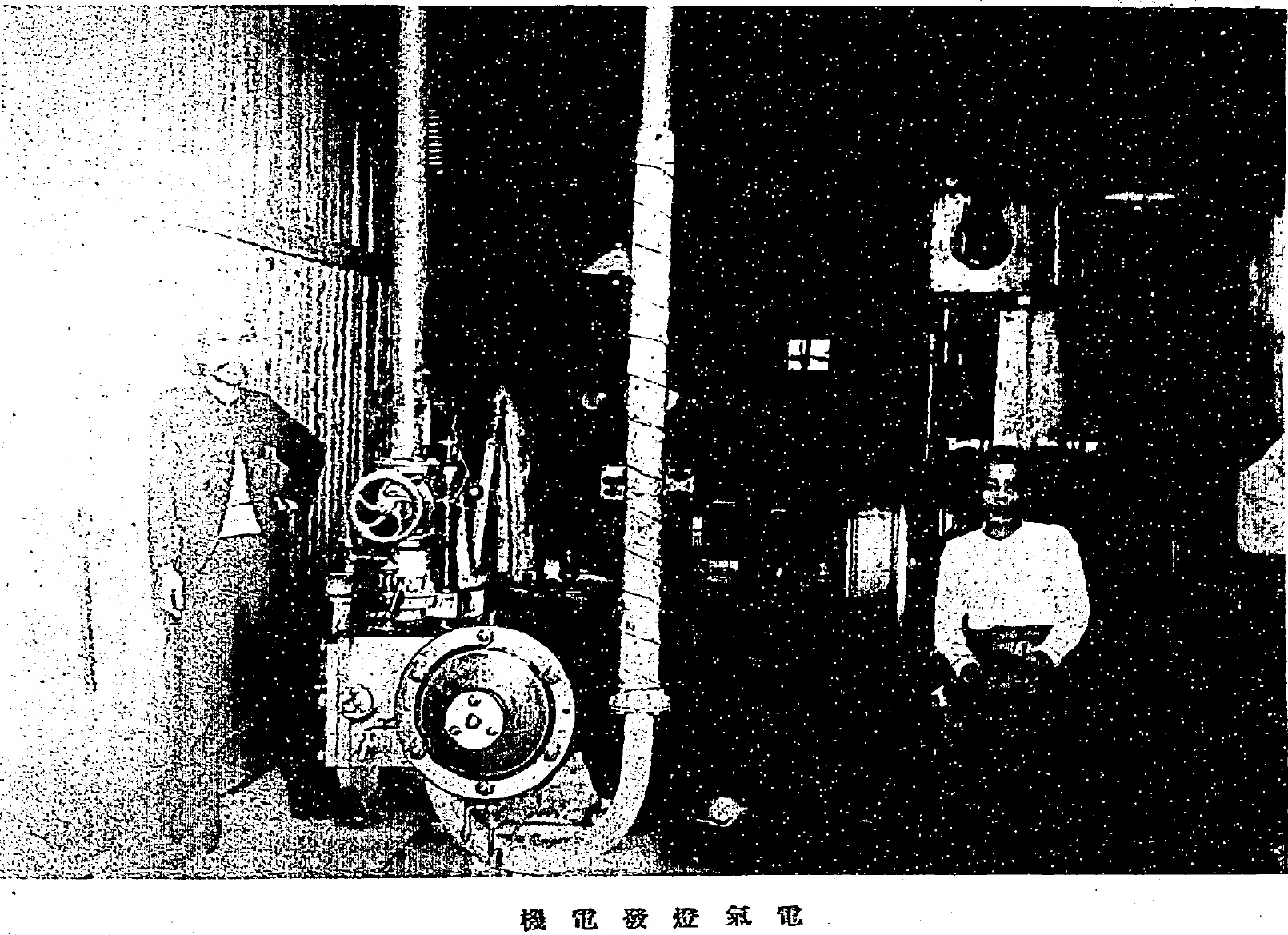

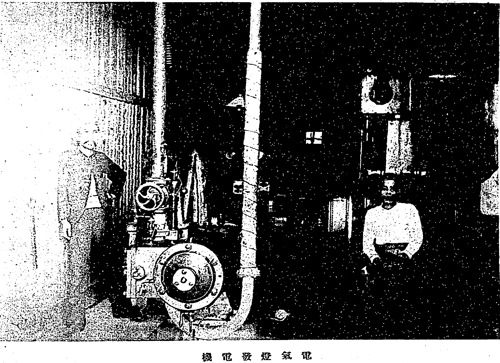

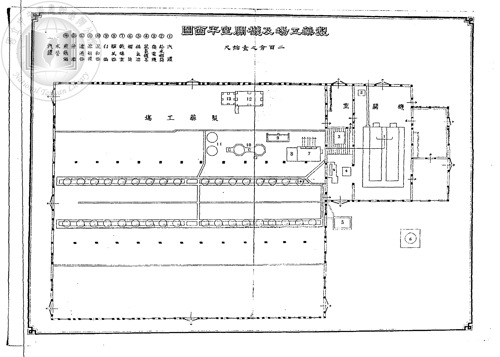

值得注意的是,為了供給鄰近的行政機關、官員住所以及醫院所需電力,使這些地方也能夠點亮電燈。製藥所又陸續增設了三部日本「芝浦製作所」製造的直流發電機。今天,我們在製藥所的出版品當中,還能找到其中一些發電機的影像。

日治初期,製藥所的周遭地區,大概是全臺北唯一能夠點亮電燈的所在。 1904 年,《臺灣日日新報》便有一篇報導指出,製藥所附近的街區宛若「不夜城」。然而,當發電機按例進行保養的時候,這些地方便會立刻陷入死寂。

話說回來,製藥所裡設置的這些直流發電機,畢竟不是供應電力的長久之計。若要點亮整個臺北,乃至於為整個臺灣創造出足以推動進步的電力,還得尋求別的辦法。

《臺灣總督府製藥所事業第二年報》裡的「電氣燈發電機」的照片。此外,當期年報還有一張工廠平面圖,說明了發電機的位置,以及它與「汽罐」(蒸氣機)之間的連動關係。(圖像來源:國立臺灣圖書館)

交流電的異軍突起

其實,由愛迪生領軍的直流電陣營,到了 19 世紀末便已露出敗象。那時,愛迪生的競爭對手西屋(George Westinghouse,也就是電器品牌「西屋」的原始創辦人),與著名科學家特斯拉(Nikola Tesla)攜手合作,在 1893 年的芝加哥博覽會裡運用交流電點亮了九萬多盞燈泡,證明了這種系統不僅安全無虞,而且效率卓著。

到了 1895 年,西屋公司更進一步取得在美國尼加拉瀑布建設電廠的權利。至此,這場聞名史冊的「電流戰爭」已明顯分出勝負。整個世界,也將走向交流電的時代。

眾所皆知, 19 世紀後期的日本剛剛經歷過明治維新,他們積極學習歐洲國家的科學技術,發電機自然也包含於其中。

不過,日本的情況與臺灣相同,一開始同樣使用直流發電機,到了 1889 年以後,大阪、東京等主要城市陸續採用交流電系統,並且實現電力的高壓傳輸,再透過變電站轉換電壓、配送給用戶的運作模式 —— 之後,這一整套交流電的建設系統,也被他們帶到臺灣,為這座島嶼的電業發展史揭開全新篇章。

參考資料與延伸閱讀

- 林炳炎,《台灣經驗的開端:台灣電力株式會社發展史》(臺北:林炳炎出版,1997),第二篇第一章,「官營電業.州官點燈」。

- Alfre W. Crosby著,陳琦郁譯,《寫給地球人的能源史》(臺北:左岸文化,2008),第六章,「電力」。

你可能有興趣

【臺灣百年電業史話06】電扇

20 世紀前期,臺灣的電力系統建設迅速擴張,電燈也開始在許多城鎮裡綻放光明,為人們的生活帶來顯著改變。與此同時,其他各種電器用品,也逐漸被推廣到各個家庭當中。 而在臺灣,什麼樣的電器,最符合人們的殷切需求?對於習慣溫帶氣候的日本人而言,答案肯定是電扇。 電扇如何登陸臺灣? 電扇在 1882 年誕生於美國,是大發明家惠勒(Schuyler Skaats Wheeler)的傑作之一。數年後,日本的「東京電燈公司」也開始嘗試自製電扇。到了 1894 年,「芝浦製作所」(後來與其他公司合併,輾轉演變為今天的東芝 Toshiba)進一步仿照美國西屋公司(Westinghouse Electric)的電扇設計,推出「国産第1号扇風機」。自此,日本逐漸掌握量產電扇的能力,並且趁著第一次世界大戰導致的歐洲經濟蕭條,逐漸從進口轉外銷。 那麼,在日本統治下的臺灣,人們又是從什麼時候開始使用電扇的呢? 1905 年 4 月,也就是龜山發電所向臺北送電的前半年,《臺灣日日新報》上的一篇報導提到,「臺北電氣作業所」正在接受民眾的預約申請: 該所對於申請點電之人,皆依其申請之先後,以安置電燈、電扇諸工事。 換句話說,臺北的民眾若能早點向作業所遞交申請書,就有機會在 1905 年,成為臺灣史上第一批吹電風扇的老百姓! 1906 年 2 月,另一篇報導如是說道,「從來臺北電氣作業所,其供給電力,只電燈及電扇而已」。這樣看來,此時的臺北,確實已經有電扇用戶。 1882 年由惠勒所設計的電風扇。(圖像來源:wikimedia) 電扇與電力的供不應求 不過, 1905 年 10 月,臺北正式供電的時候,時序已入秋季。氣溫既然轉涼,電扇大概派不上什麼用場。一直要等到 1906 年 5 月,當越來越多人感受到暑熱的威脅在即,作業所也才開始「日日接到電扇使用之報買」。當月底,申裝電扇的案件數量已達 139 件,而且持續增加當中。 糟糕的是,電扇需求的急遽攀升,已超過作業所能夠負荷的範圍,致使它們必須暫時回絕申請。這是因為 目前之發電力,有一定之制限,不能為以上之供給,遂不得不辭之。 不過,作業所也承諾 惟若至電力有餘裕之時,立行廣告,而限定箇數,以應報用者之需,而非終不供給也。 一百多台電扇,竟能夠把城市裡的電力供給消耗殆盡?其實,龜山發電所剛開始運作的時候,裝置容量僅有 500 kW,這個數字,遠小於今日臺灣大多數的水力發電機組。受到水流洪枯的影響,實際的發電量只會更少。同一時間,臺北城內的電燈使用量仍在快速增加。雙重壓力底下,也難怪作業所得先謹慎控管電扇數量。 其後數年間,隨著龜山發電所的新機組安裝、小粗坑發電所的併網,臺北的供電壓力應也隨之緩解。反倒是作業所預先估算進口的電扇數量不足,即便民眾想申請電扇安裝,有時仍得吃閉門羹。 像是 1909 年 5 月,作業所在當年年初準備的 470 台電扇便全數被登記完畢,只能等到「所用機械材料再由外國購到,將必再開辦,而許人請用。」 是奢侈品還是必要品? 與今日一般家庭裝設電器的邏輯不同,日治時期的臺灣,電扇多半是向電力公司租來的,民眾除了繳納電扇本身的月租金,還須支付電扇的定額或從量電費。每月動輒好幾圓的使用成本,對普通家庭而言是很高昂的開銷。也因此,申裝電扇的用戶,多半會是財力較雄厚的官吏、商人、地方仕紳。 這麼說來,電扇算是種奢侈品嗎?有些人認為這問題得視情況而定,至少在氣候炎熱的臺灣,電扇是真的用來解決暑熱的實際問題,不算一種奢侈消費。 1907 年,《臺灣日日新報》的記者便曾如是說道 本島之位置,屬於亞熱帶。故電扇一物,在內地謂為「奢侈品」。在本島實為「必要品」,需用者之多,非內地之諸都府可比。 1908 年,又有一篇報導指出 在內地之用電扇者。除東京大阪及二三都會外。其他未之有聞。又彼用之者。皆人所目為豪奢之紳士。在臺灣之疆土。與內地不同。屬於亞熱帶。故不能不需乎電扇。 甚至,電扇在許多人眼裡不只消暑而已,在蚊子、蒼蠅較多的臺灣,電扇還能把這些有可能傳播疾病的昆蟲直接吹走,改善人們的衛生環境。難怪,有些人會把電扇稱為「實益的文明之利器」。 1925年三菱電機所推出的「大正十三年型」電扇廣告。(圖像來源:日本台東区立図書館) 電扇的使用數字與普及率 1910 年 7 月,刊載於《臺灣日日新報》上的〈全島電氣供給概況〉顯示,全臺灣安裝使用的電扇已達到 1,600 台(電燈則是 32,800 盞)。之後,這個數字開始呈現飛躍性的增長。 研究者陳佳德曾蒐集日治時期的官方統計數據,整理出 20 世紀前期臺灣的電扇使用相關數據。按照他的計算,臺灣的電扇用戶數,大約在 1919 年正式突破一萬大關, 1940 年則達到五萬。若以家戶普及率來看,大城市如臺北、臺中等地,應該有一成左右的水準。但在電燈泡都還沒能發光的鄉村地區,電扇自然也是付之闕如。 總的來說,截至 1940 年為止,臺灣使用電扇的家戶普及率應該還不到 3% 。就這個數字來看,我們很難說電扇已經在臺灣普遍地發揮威力,把涼風送進人們的家裡。不過,在電燈、電話之外,對於日治時期居住在臺灣的人們來說,電扇已是使用率較高的電器用品了。 日治後期裝設電風扇的火車車廂。(圖像來源:wikimedia) 「電化生活」的預習 日治時期,「電化生活」、「家庭電化」是統治者倡導的進步目標。藉著學校教育,人們也漸漸能夠理解電力在各個方面的用途。日常體驗當中,人們也可能在一列火車的車廂裡實際感受到電扇送來的微風,或者在頻繁舉行的各類「博覽會」裡初次見識到電冰箱、電暖爐等等電器的作用。 然而,各種各樣的電器用品,大概得等到 1960 年代臺灣經濟起飛、民間消費力普遍成長以後,才真正在普遍臺灣人的生活裡發揮它的威力。那時,正處在「進口替代」階段的臺灣,也實現了電扇的國產化。回過頭來說,日治時代大概可以說是「電化生活」概念在臺灣的一次預習。至於那樣的生活樣態如何在 20 世紀後期真正實現,後面的篇章,我們將再細說分明。 參考資料與延伸閱讀 陳佳德,〈消暑利器——日治時期臺灣的電扇發展(1905–1940)〉,臺中:國立中興大學歷史學系碩士論文,2017。 平野聖、石村真一,〈明治・大正期における扇風機の発達〉,《デザイン学研究》, 54:3(東京都,2007),頁55-64。 平野聖、石村真一,〈大正・昭和前期における扇風機の発達〉,《デザイン学研究》, 55:2(東京都,2008),頁29-38。 〈電燈須知〉,《臺灣日日新報》,1905年4月23日,第6版。 〈作業所供給電力〉,《臺灣日日新報》,1906年2月25日,第2版。 〈暑氣與電氣〉,《臺灣日日新報》,1906年4月28日,第2版。 〈印刷配布電扇使用須知〉,《臺灣日日新報》,1906年5月4日,第4版。 〈電扇構造及效用〉,《臺灣日日新報》,1906年5月31日,第2版。 〈臺北電燈現狀〉,《臺灣日日新報》,1907年3月26日,第3版。 〈列車及電燈〉,《臺灣日日新報》,1908年1月21日,第4版。 〈電扇電燈〉,《臺灣日日新報》,1908年7月14日,第2版。 〈電扇停辦〉,《臺灣日日新報》,1909年5月6日,第2版。 〈全島電器供給概況〉,《臺灣日日新報》,1910年7月17日,第4版。

2025.12.26

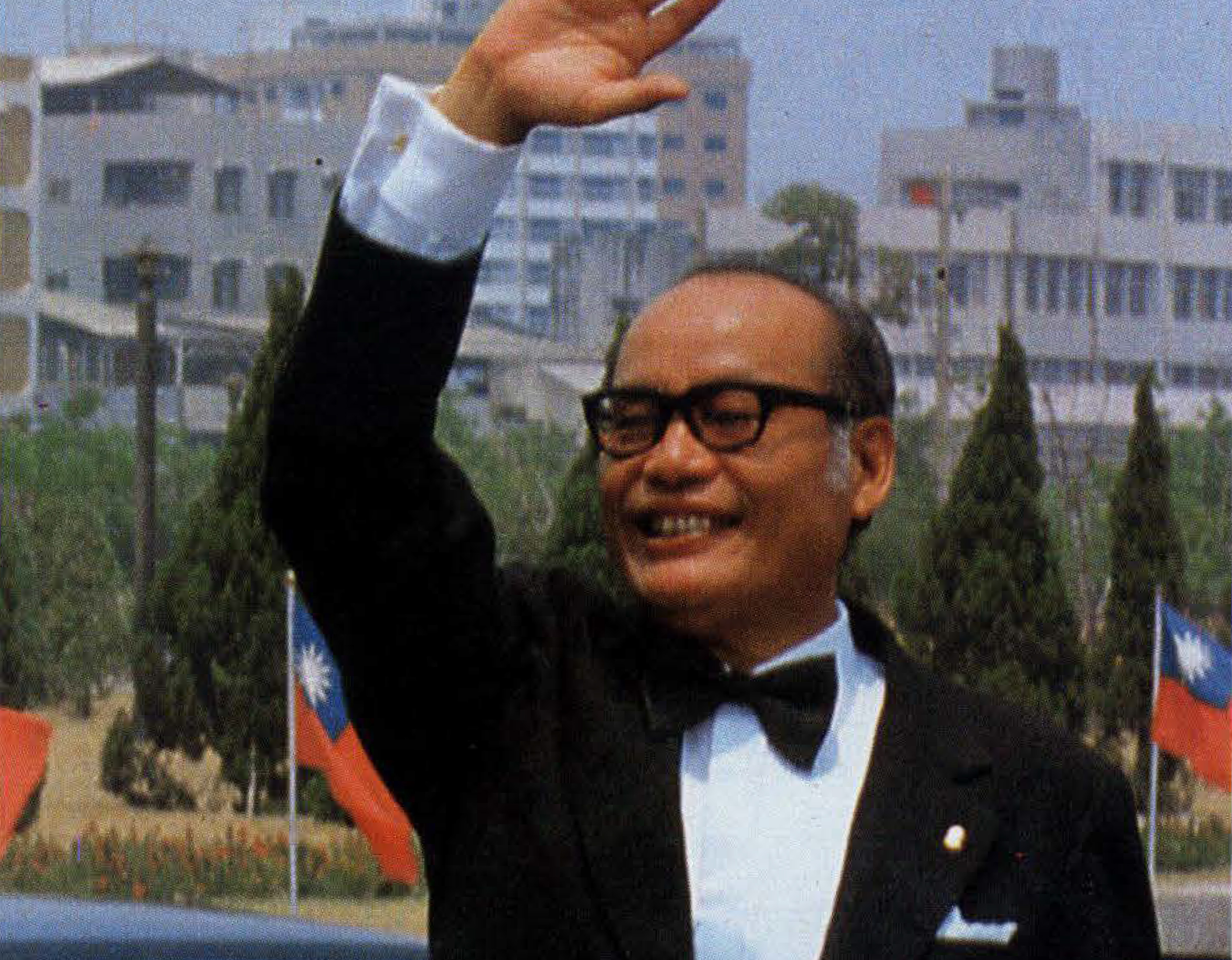

從電線架設工到直轄市首長 —— 台電人楊金欉的故事

啟動於 1950 年代初期的「東西輸電線」建設計畫,使島嶼兩端的電網能夠橫越山脈,相互串聯。這一偉大的建設成就,是眾多台電人共同努力的成果。 這群人物之中,一個值得注意的名字是楊金欉 —— 他曾是東西輸電線工程裡的「東區工事組」組長,在建設過程裡立下許多汗馬功勞,之後成為台電發展過程中的重要人物。 1970 年代晚期,他更進一步被拔擢為省政府建設廳長,繼而又擔任高雄、臺北兩座城市的市長。 從「電線架設工」到直轄市首長,楊金欉的一生可謂豐富多采。在東西輸電線的建設過程中,他曾有什麼樣的貢獻?在臺灣現代化的發展歷程中,他又曾經扮演什麼樣的角色? 1982 年,準備離任高雄市長的楊金欉。(圖像來源:《高雄畫刊》,第3卷第2期) 長官眼中的「將來有望之才」 1923 年,楊金欉出生於花蓮一個勞工家庭。他是日治時期花蓮第一所「中學校」(即今日花蓮高中)的首屆畢業生,之後也順利升學,來到島嶼西側的「臺南高等工業學校」(即今日國立成功大學)就讀電氣工程科。 1943 年,他進一步考入當時的「臺灣電力株式會社」,職業生涯也就此展開。 二戰結束後,楊金欉繼續在新成立的台灣電力公司任職。那時,他似乎已經回到故鄉花蓮,在台電的「東部管理處」服務。 1947 年 6 月,時任台電機電處處長孫運璿率領部屬李式中(後來的南部火力發電廠首任廠長)等人,巡視宜蘭、花東地區的電力運作情況。這趟旅程,他們一行人便曾在東部管理處的辦公室,見到了年僅 24 歲的楊金欉。 根據李式中的記述,當時的楊金欉「負責東區發電方面技術事宜,兼理管理處內電務組事」。在他看來,這名本省籍青年「人極誠懇,樸實而精明」,是「將來有望之材也」,顯然極看好他的前途。當天,孫運璿一行人還巡視了終戰前夕遭受風災破壞、被土石所掩埋的銅門發電所(及今日東部發電廠銅門機組) —— 數年後,正是由楊金欉負責主持該電廠的重建工作。 【註】有些文章引述 1947 年李式中〈東行追記〉的說法,認為楊金欉與台電前輩傅慶騰相同,接曾經在二戰末期前往東北亞的滿洲,並於當地的電力公司謀職。然而,楊金欉的傳記資料裡,找不到這樣一段經歷。此外,傅慶騰曾在回憶錄當中,歷數終戰前服務於滿洲電力事業的臺灣人,裡頭也並未見到楊金欉的姓名。參見許雪姬訪問,許雪姬等紀錄,《日治時期在「滿洲」的台灣人 》(臺北:中央研究院近代史研究所,2002),頁573-574。 《東臺灣新報》1941年3月2日的報導,提到楊金欉在「花蓮港中學校第一回卒業式」當中,獲得「精勤賞」。(圖像來源:國家文化記憶庫) 高山上的「電線架設工」 1950 年 9 月,台電的「東西線工程處」正式成立,楊金欉旋即奉命兼任「東區工事組」組長,在第一線推動建設。多年後,他曾回憶起這段身為「電線架設工」的工作經驗: 廿八歲開始參加連接台灣東部與西部電力系統的東西輸電線架設工程,這是我所從事過最艱鉅的工程之一。三年半歲月,幾乎都在山中度過。 這條輸電線包括二條線路——即木桿線和鐵塔線——西起南投縣霧社,翻越能高山到花蓮縣之銅門,其中標高最高處為二千八百公尺,從測量、開闢人行道、搬運器材、架設輸電線路,皆須實際參與,其中艱苦備嘗,有不足為外人道者。 架設線路時,或翻山越嶺或穿過谷地,或逢酷暑或遭風雪或遇山崩,技術上常須殫精竭慮自行創造,才能克服困難。在這段日子裡,我常朝辭銅門,途經僅有之一米二寬羊腸小徑步行,暮達花蓮、南投縣界址,當時識者皆戲稱「爬山專家」。 ——楊金欉,〈我曾是電線架設工〉,《聯合報》,1983年10月12日,第8版。 東西線建設工程中,楊金欉負責的「東區」,範圍就相當於日治時期橫越中央山脈的「能高越嶺道」。但在工程啟動之初,這條疏於維持的道路,已因為自然力量的侵蝕而嚴重損壞。楊金欉必須先帶著團隊進行道路整備,之後再將工程所需的水泥、電桿、電塔構件等等物料,搬運到施工地點。 參與過這些工作的賽德克族與太魯閣族原住民,曾在採訪當中回憶過往的工作情形。當時,他們經常要合力扛起 2,000 公斤重的注油電桿,在山稜與溪谷之間咬牙行進。如此艱難的環境底下,要率領團隊在期限內完成任務,委實不是易事。楊金欉也一度萌生退意,呈請辭去工事組長一職。 1951 年 6 月,能高越嶺道的道路整備工程告一段落,「裝塔、建桿」等工程正要開始進行。當時,楊金欉曾以「近來身體欠佳,實感難以繼續兼任兩職」為由,呈請辭去東區工事組組長的職務。(圖像來源:台灣電力公司) 東西線工程裡的團隊領袖 經過長官們的一番慰留,楊金欉最終還是選擇留在山裡,與團隊並肩作戰。從同仁們的憶述看來,他的個性豪爽、為人海派,對下屬亦十分體恤,不時會為來自部落的工人爭取加薪、蓋房等等福利,是相當受到敬重的領袖人物。 據說,東西線工程結束後,楊金欉總要在每年農曆的 9 月 23 日徒步上山,前往奇萊保線所旁的萬善堂,祭拜那些與他一同出生入死、卻不幸殉職的工程人員。一直到他晚年步入政壇、擔任直轄市長,也仍然如此。這個小故事,或也說明了他在東西輸電線建設期間,與夥伴們建立的深厚情誼。 除了領導團隊的功勞之外,楊金欉也發揮他的電機專長,改良東西輸電線的纜線,解決工程上的困境。據他所述: 東西連絡線經過天長斷崖一段,前後二座鐵塔距離相隔有一二00公尺,高低有四00公尺,風由下向上吹,鋼心鋁絞線因單位重量太輕無法使用,乃設計以銅包鋼線及以雙導體單線而予解法。 日後,楊金欉還發現,他所設計的這種雙導體線路,在歐美地區的電力建設當中也能得見。東西輸電線的工程水準,在技術細節的改良上能與先進國家比肩,也令他感到「甚為得意與安慰」。 正在搬運鐵塔構件的東西輸電線工程團隊。(圖像來源:《台電勵進月刊》第58期) 貢獻卓著的電力工程師 1953 年,東西輸電線工程中以鐵塔架設的「甲線」宣告完成,整個建設工程也就此畫下句點。擁有良好日語能力的楊金欉,旋即被派往日本學習水力發電的相關知識,返國後投入銅門、龍澗等水力電廠的興修工程,之後又出任銅門電廠的首任廠長。繼東西輸電線之後,他再度進入熟悉的東部山林地區,為電力事業服務。 完整的歷練,讓楊金欉在台電獲得重用。離開銅門電廠,他又奉派赴美國進修,並且在返國後接任輸配電工程處的「特高壓分處」主任,負責臺灣特高壓輸電線路的設計與施工。之後接連升任輸配電工程處處長、公司協理 —— 遙想當年,李式中等台電長官果然獨具慧眼,早已看出楊金欉必能成為獨當一面的人才。 值得注意的是,在 34 年的電力事業生涯當中,楊金欉還曾經是台電女子羽球隊成立的關鍵推手! 1971 年,台電輸配電工程處同仁,屢屢在經濟部國營事業間的羽球比賽當中奪得佳績。當時擔任處長的楊金欉對此大為讚賞,也決心向公司爭取資源,成立球隊。後來,當台電女羽有機會出國征戰,楊金欉還會特意前往送機,為選手掛上花環、加油打氣。雖是電力工程師,他對於臺灣的羽球運動發展,竟也有意想不到的貢獻。 1981 年,在高雄市長任內巡視國宅工程的楊金欉(前排左二)。(圖像來源:《高雄畫刊》,第2卷第4期) 跨足政壇的技術人才 時間來到 1978 年,蔣經國接任總統,臺灣省政府也隨之改組。當時,臺灣的政治風氣是要延攬本省籍人才並授以官職(即所謂的「催台青」)。新任省政府主席林洋港,便是崛起於這一背景下的政壇明星。而林洋港所屬意的「建設廳長」人選,正是對臺灣電力事業饒有貢獻的楊金欉。 與此同時,楊金欉的台電老長官孫運璿,亦已成為行政院長。 1981 年,在孫運璿推薦下,楊金欉進一步被指派為高雄市長,翌年又轉任臺北市長。今天,臺北的內湖垃圾焚化爐,正是在他主政期間進行規劃;城市中心的高架道路,亦是在他任內陸續通車。可惜,楊金欉的政治生涯並未持續太久, 1985 年,他便因病請辭,離開市長職位。 以工程師的身分跨足政壇,甚至成為首都市長,楊金欉可說是 20 世紀臺灣電業史當中的傳奇人物。在人們的回憶裡,他總是使命必達、積極任事,並始終維持著樸實、親民的一貫作風。 研究臺灣山岳史的前輩學者楊南郡,曾讚譽楊金欉是「拼命三郎型的典型臺灣人,總是身先士卒的帶頭去做最困難的工作」。東西輸電線的完成,或許有相當一部分要歸功於楊金欉的衝鋒陷陣。這樣一種苦幹實幹的精神,也將銘刻在臺灣電業史當中,永遠被我們所記得。 參考資料與延伸閱讀 楊育正著,楊惠君採訪撰文,《在我離去之前——從醫師到病人,我的十字架》,〈第三幕 典範——黑手阿公和巿長爸爸〉,臺北:寶瓶文化,2021。 台灣電力公司委託,國立雲林科技大學執行,《「四大電力場域文化資產清查委託服務案」舊東西線輸電線路期末報告》,2019。 趙子雲、沈慈雅,《極速專注.切球——台灣電力公司女子羽球隊》,臺北:台電,2019。 林欣誼、陳歆怡著,《古道電塔紀行:舊東西輸電線世紀回眸》,臺北:台電,2018。 陳翠蓮撰稿,《續修臺北市志.卷九.人物志.政治與經濟篇》(臺北:北市文獻會,2014),〈楊金欉〉,頁40-41。 〈這條阿公級輸電線 救了台灣好幾次〉,《聯合報》,2013年2月16日,第A4版。 朱瑞墉,〈舊東西輸電線的歷史沿革與生態保育〉,《源雜誌》,100(臺北,2013),頁24-23。 徐如林、楊南郡,《能高越嶺道.穿越時空之旅》(臺北:農委員林務局,2011),頁226-241。 朱瑞墉,〈台灣電力之光的東西連絡線〉,《源雜誌》,52(臺北,2005),頁50-57。 孫曼蘋,〈被放錯了的棋子? — 台北市長楊金欉〉,《天下雜誌》,40(臺北,1984),網址:https://www.cw.com.tw/article/5103631 楊金欉,〈我曾是電線架設工〉,《聯合報》,1983年10月12日,第8版。 李式中,〈東行追記(二)〉,《台電勵進月刊》,1:8(臺北,1947),頁13-15。

2025.08.18

電廠尾水與「漂漂河」:專屬於美濃小孩的在地遊戲

說起美濃,你可能會聯想到油紙傘或客家人、菸草產業或博士之鄉。不過,在地人都知道美濃還有一個特色,就是「漂漂河」遊戲! 什麼是「漂漂河」呢?顧名思義,就是穿戴著游泳圈、救生衣,在流貫美濃的圳道當中順流漂浮、玩水消暑。這樣的遊戲活動由來已久,對於美濃的孩子們而言是共同的成長記憶。直到今天,「漂漂河」仍然是美濃當地的觀光亮點之一。每到夏日,總會吸引許多遊客前來參加這樣的遊戲活動。 值得注意的是:這些圳路平直、水流穩定的渠道,其實是高屏發電廠竹門機組的尾水!這座興建於1908年的水力電廠,是引入鄰近的荖濃溪水發電以後,再利用渠道將這些水排放至下游的獅子頭圳。這個排水渠道,後來不僅成為美濃當地農業灌溉的水源,也變成了孩子們的「漂漂河」遊樂場。 利用電廠尾水來灌溉農田,這樣的事情也發生在臺灣其他地方。像是宜蘭三星鄉的安農溪,其溪水來源也是蘭陽發電廠天埤機組發電後的尾水,當地居民也會利用這條河流來舉行泛舟活動。 看來,水力發電廠不只能夠發電,還能夠透過其它辦法,為人們的生活帶來樂趣呢! 美濃漂漂河上開心戲水的遊客。(圖像來源:高雄市政府觀光局高雄旅遊網) 參考資料與延伸閱讀 陳佳德、傅希堯,《傳說 : 竹門祕境 微光往事》(臺北:台電,2018),頁175-177。

2024.02.05

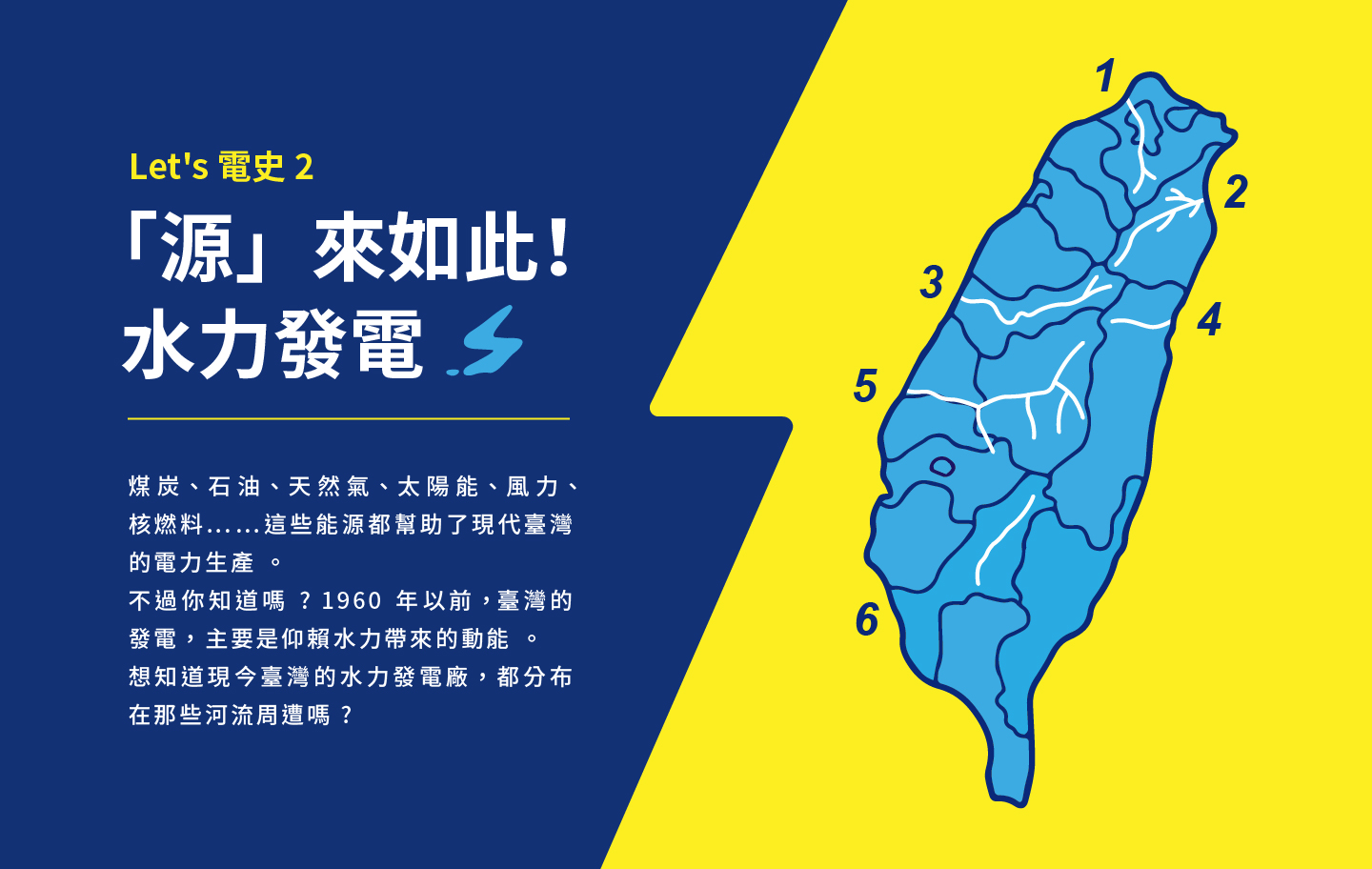

「源」來如此!水力發電

煤炭、石油、天然氣、太陽能、東北季風、核燃料棒……所有這些能源,都在不同程度上幫助了現代臺灣的電力生產。不過你知道嗎?早期臺灣的發電,主要仰賴的是水力帶來的動能。時至今日,臺灣主要的水力發電廠,都分布在哪些河流周遭呢?

2024.04.30

沒有孫運璿,就沒有酸菜白肉鍋?台電「勵進餐廳」的小歷史

提起台電,你會想到是什麼?除了電力供輸之外,臺北人可能還會聯想到的,是位於古亭捷運站附近的台電「勵進餐廳」,以及這家老店的招牌菜——酸菜白肉鍋。 說起「勵進餐廳」的歷史,大概與1946年設立的台電員工福利組織「勵進會」同樣悠久。這家員工餐廳最初以福州菜聞名,一直以來都是台電同仁聚會宴飲的好所在。不過,為什麼來自中國東北的酸菜白肉鍋,後來會變成「勵進餐廳」的招牌菜呢?這就要從大名鼎鼎的歷史人物孫運璿開始說起了。 原來,年輕時候的孫運璿,在中國東北的哈爾濱讀過好幾年的書。從那時開始,酸菜白肉鍋就是他最鍾愛的一道菜。1962年,孫運璿接任台電總經理之後,便邀請他的大學同窗,在「勵進餐廳」旁邊開設另一家專賣東北菜的員工餐廳,名為「成吉思汗廚房」。後來,「成吉思汗廚房」併入了「勵進餐廳」,酸菜白肉鍋也就順勢成為後者的招牌菜了。 整個大臺北地區,其實也曾經存在著許多以酸菜白肉鍋聞名的老字號餐館。不過,隨著時間流轉,這些店鋪已紛紛走進歷史。相較之下,「勵進餐廳」仍能持續經營迄今,可見孫運璿精挑細選的好味道,可是頗受臺灣人的青睞呢! 今天,勵進餐廳仍然高朋滿座,生意興隆。有興趣的朋友,不妨找個時間與三五好友相約,前往探訪! ★台電勵進餐廳地址:臺北市大安區和平東路一段75巷內電話:02-2393-4780 台電勵進餐廳一直是許多饕客的最愛。(圖像來源:chi227's flickr) 參考資料與延伸閱讀 朱瑞墉,〈台電話古今:勵進餐廳〉,《源雜誌》,103(臺北,2014.2)頁10-15。 林蔚靜,〈台電勵進酸菜白肉火鍋:傳承60年的老味道〉,「VERSE」網站,2022年4月4日。

2024.01.03

停電的副作用竟然是缺米?日治初期臺灣民生產業的電力依賴

提起「工業用電」,你可能會想到科學園區、煉鋼廠、煉油廠裡頭轟隆隆運轉的機械設備。不過,在百餘年前的臺灣,這些產業多半都還沒有誕生,各個發電廠所生產的電力主要仍是用來點亮燈炮、運轉電扇,工業用電僅只佔去一小部分。問題是,在日治時代前期,什麼樣的產業會需要使用電力呢? 以1909年底開始供電的「竹仔門發電所」為例,在1910年代前期,該電廠所供應的工業用電,主要的使用者是輾米廠與製冰廠。傳統時代,碾米所使用的笨重器械,主要倚賴人力、畜力或者水力來帶動。直到日治初期引進了電力碾米設備(米絞仔),相關工作才變得輕省許多。不過,由於碾米廠高度仰賴電力,當「竹仔門發電所」因為颱風等災害而停電的時候,市場上還可能因此鬧米荒呢! 另外,製冰技術同樣在日治初期引入臺灣。在電冰箱還不普及的時代,冰塊對於食物的保鮮有極大助益,對於這座位處亞熱帶的島嶼而言是迫切需求。而如果製冰廠同樣受到停電影響,導致冰塊停產的話,南臺灣的菜市場,可能也會因此而瀰漫著食物腐臭的味道吧! 日治時期的旗山碾米廠。(圖像來源:高雄市政府文化局高雄文化資產網) 參考資料與延伸閱讀 吳政憲,〈日治時期電力事業與工業發展〉,《臺灣學通訊》,113(臺北,2019.9)頁4-7。 陳佳德、傅希堯,《傳說:竹門秘境 微光往事》(臺北:台電,2018),頁95-96。

2023.12.23

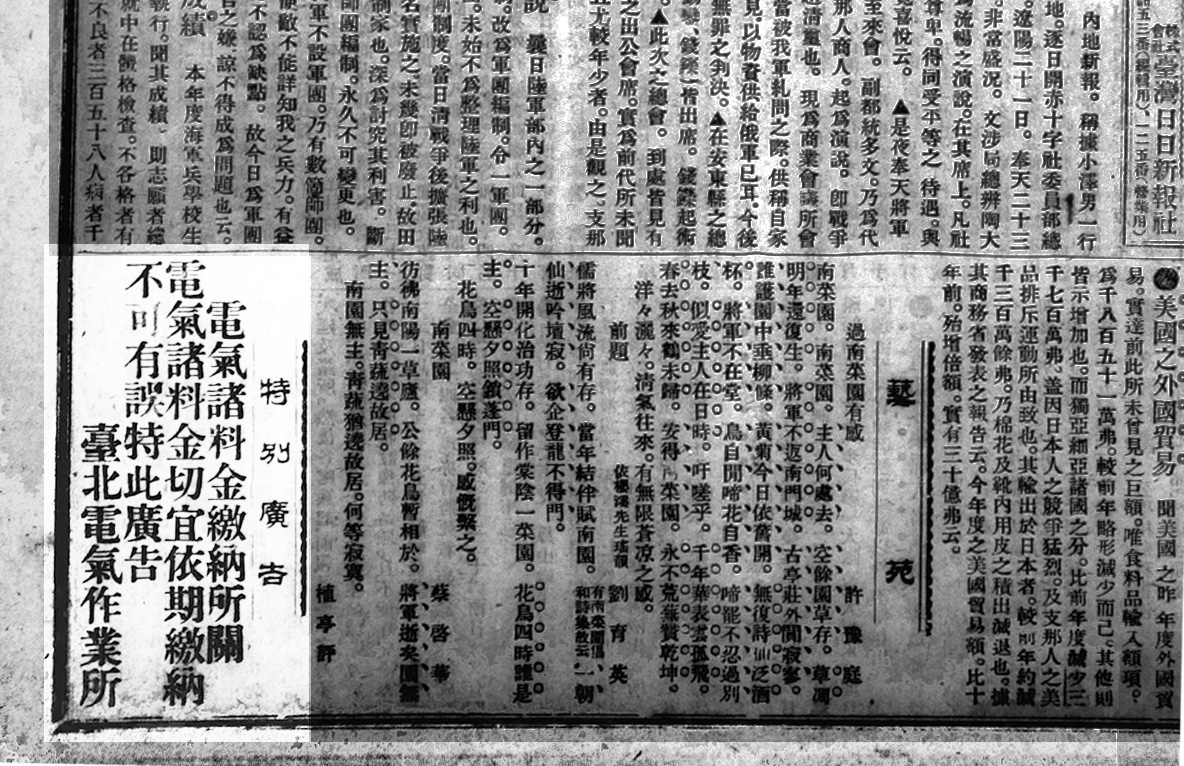

繳電費才能換新燈泡?關於電費催繳的歷史趣聞

您這期的電費已經繳納了嗎?今天,「繳電費」對我們而言,已是生活裡稀鬆平常的一件小事。不過,若回到日治時代初期,臺灣的電力建設才剛起步,城市裡的人們也才剛開始使用電力時,要讓民眾養成按時繳電費的習慣,可不是一件容易的事。 1905 年 7 月,從「龜山水力發電所」輸送電力到臺北市區的線路終於完工,由總督府營運的「臺北電氣作業所」,也開始提供電燈、電扇的租賃服務,並向民眾收取電費了!然而一年過後,《臺灣日日新報》卻開始出現民眾遲繳電費,作業所催繳數次仍舊置之不理的消息。迫於無奈,作業所只能依循前不久才剛頒布的《電氣使用章程》,針對那些不繳錢的用戶,祭出「中止送電」處分。 1906 年 8 月 1 日,《臺灣日日新報》上的一則報導就曾提到,當時許多用電戶「經數次催納料金,仍置之不理」。於是,臺北電氣作業決定針對這些用戶予以「停送電力」 —— 這些人,可能是史上第一批被電力公司強制斷電的臺灣人! 民眾遲繳電費顯然不是個案。 1906 年 10 月,臺北電氣作業所就在《臺灣日日新報》的頭版刊登「特別廣告」,嚴正昭告社會大眾:「電氣諸料金,切宜依期繳納,不可有誤!」 有趣的是,電氣作業所為了催收電費,也想出諸多手段。根據 1915 年的一篇報導,有些時候,作業所會請地方政府或警察單位直接上門找人,還有人想到要徵收「督促料」,也就是電費遲繳的罰金。今天,這種罰金被稱為「遲延繳付費用」,名字雖然不同,逾期要罰錢的道理仍是一模一樣。 日治時期,各地方的電力事業由民間自主經營,有些電力公司對於沒有按照約定繳錢的用戶,便採取強硬態度。 1921 年,宜蘭地區的「臺灣電氣興業株式會社」便有這類新聞傳出。據說,只要用戶遲繳電費半個月,就會有公司主管帶著技工上門強制斷電,讓商店直接無法做生意。這種強悍的作法,讓許多地方民眾不甚諒解,甚至稱他們為「蠻人會社」! 不過,早期臺灣的電力公司,其實還有一個辦法能夠對付不繳錢的民眾,就是凍結燈泡交換權利。 20 世紀初期,燈泡的製造品質仍不理想,常常用了個數月就得去電力公司更換新品。針對遲繳電費的用戶,電力公司就有權不讓你交換新燈泡——想換新的?先繳電費再說吧! 1906 年「臺北電氣作業所」刊登報紙廣告,勸導民眾按期繳納電費。(圖像來源:國立臺灣圖書館) 參考資料 〈停送電力〉,《臺灣日日新報》,1906年8月1日第3版。 〈特別廣告〉,《臺灣日日新報》,1906年10月27日第1版。 〈電球交換料低減〉,《臺灣日日新報》,1915年7月1日第2版。

2025.06.17

東西輸電線的建設基礎,竟是日治時代的熱門登山路線?

在臺灣,喜愛爬山的人必定都知道「能高越嶺道」。這條橫越臺灣中部山區的道路,沿途風光明媚,曾吸引無數國內外的登山客前往朝聖。 1917 年由日本政府動工興修的能高越嶺道,是為了監控山區情況而設置的「警備道路」。不過,它的東部路段,在 1925 年曾經過修改。原先的「舊道」必須越過奇萊山區,海拔高度達到 3,307 公尺。改道後,人們只需登上海拔 2,800 公尺左右的「能高鞍部」,就能跨越中央山脈 —— 這條「新道」的攀登難度,顯然比「舊道」友善許多。能高越嶺道的登山健行風氣,大抵也就從這個時期開始,漸漸醞釀成形。 佐藤春吉與他的旅行紀實 1926 年 7 月,臺北第一中學(即今日建國中學)的教師佐藤春吉率領著 10 名日籍學生從南投霧社出發,循著能高越嶺道的「新道」,徒步走完四天行程。翌年,他將這次的登山經驗寫成文章,發表在剛剛創刊的《臺灣山岳》雜誌。 佐藤春吉的文章,提示了旅途中的交通、住宿等種種實用細節,可說是一份詳盡的旅行指引。更重要的是,透過他的紀實性描述,許多讀者都發現這條陌生山徑並不可怕,沿途更有許多引人入勝的華麗美景。 同一時期,日本政府也積極在臺灣推廣登山活動,許多學校也紛紛成立同好社團,喜好爬山的人群逐漸增加。這些登山愛好者,自然也想要循著佐藤春吉的指引,前往能高越嶺道一探究竟。 佐藤春吉的旅行紀實〈能高越〉,與刊登該文的《臺灣山岳》雜誌創刊號封面。(圖像來源:國立臺灣圖書館) 1930 年代的登山風氣 1930 年的「霧社事件」,使得臺灣中部的山林,一度籠罩在殺戮的陰影之中。但在事件平息後,能高越嶺道上的人潮很快又恢復過來。此外,隨著「國立公園」的倡議興起,臺灣的山林美景,又進一步透過廣告宣傳被更多人所看見,登山風氣也跟著助長不少。 由於登山隊伍漸漸增加,使得警察機關必須在能高越嶺道上挪出數個警察「駐在所」,將之設定為「指定宿泊地」,為登山客提供住宿服務與簡單飲食。設備越完善,對於普遍民眾而言也更容易親近。日治晚期,攀登能高越嶺道的行程,已被收錄在一些大眾導向的旅遊手冊當中,可見這條登山路線變得越來越普及化。 日治時期設置於能高越嶺道上的「能高駐在所」,被譽為「檜木御殿」。它的建築規模宏大、設施齊備,對於早期的登山客而言是重要基地。(圖像來源:國家文化記憶庫) 東西輸電線與保線所 二戰來臨後,臺灣的社會大眾自然無心登山,能高越嶺道也在 1940 年代中期因為自然侵蝕而嚴重損毀。直到 1950 年,台灣電力公司決定沿用日治末期的計畫,循著能高越嶺道建設「東西輸電線」(今稱舊東西輸電線),將花蓮地區水力電廠生產的剩餘電力送往臺灣其他地方,這條道路才迎來修復契機。 東西輸電線完工後,能高越嶺道也成為台電「保線員」的工作道路,原先分布於沿線的一些警察駐在所亦變更用途,成為「保線所」(亦即保線員的工作站)。 1950 年代以來,能高越嶺道的登山風氣復甦,這些保線所也成為登山客經常借宿的地方。其中,「天池保線所」更在 1986 年重建為「天池山莊」,成為專門的山屋。近年來,「檜林保線所」由林業及自然保育署接管後,也將重新規劃為住宿場所,繼續為山友提供服務。 1953年為了紀念東西輸電線竣工而建設的「光被八表」紀念碑,後來也成為能高越嶺道上的著名景點。近年來,紀念碑已在自然力量的侵蝕之下斷裂,如今仍以遺跡形式保留於原址。(圖像來源:國家文化記憶庫) 能高越嶺道的百年故事 回顧能高越嶺道的歷史,最初它是日本時代的警備道路,後來又成為東西輸電線的建設基礎。與此同時,登山風氣的興起,更驅使人們走進山林,讓它變得越來越熱鬧。 包括東西輸電線在內,過往歷史的諸多遺跡,迄今仍是能高越嶺道的沿線風景。下次,若你有機會造訪這條山中古道,不妨仔細留意路旁的種種線索。除了雲瀑、斷崖等等壯麗風景之外,或許你也會在旅行途中,驀然看見這條道路百年來的歲月變遷、盛衰起伏。 參考資料與延伸閱讀 徐如林、楊南郡,《能高越嶺道.穿越時空之旅》(臺北:農委員林務局,2011),頁226-241。 佐藤春吉,〈能高越〉,《台灣山岳》,1(臺北,1926),頁 50-62 。

2025.08.04

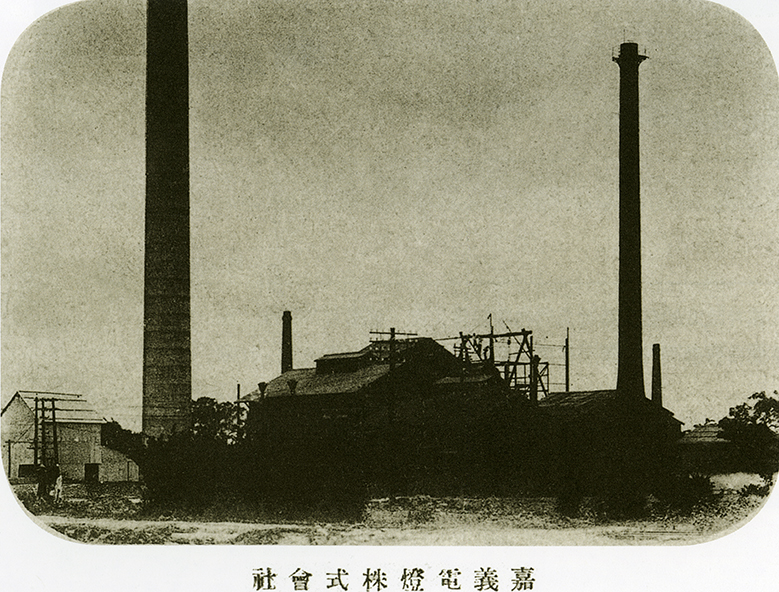

【臺灣百年電業史話04】電力公司

電力是現代人生活當中不可或缺的能源,但這樣的能源,應該由誰來提供,則沒有標準答案。 生活在今日臺灣,我們多半已習慣由國營事業來擔任這樣的角色。但若回顧歷史,臺灣第一家電力公司,其實是個民營企業。而在 20 世紀前期,整個臺灣也曾存在著大大小小的民營電力公司。這是怎麼回事呢? 未曾發電的「臺北電燈株式會社」 1895 年,臺灣正式成為日本領土。新的殖民地,必然會有大量的建設工程,需要民間資本與人力投注。許多日本人瞄準這個機會,帶著家當來到這座島嶼,打算在新天地裡闖出新事業。 這當中,有個人物名叫山下秀實,他在臺灣參與創辦過不少事業,包括臺灣第一家電力公司「臺北電燈株式會社」。 1896 年 11 月,由他親筆書寫、呈送總督府的申請書,直到今天也仍然保存著。 從當時的新聞報導來看,「臺北電燈」的運作十分積極。他們找來著名的臺籍仕紳李春生、辜顯榮等人出資認股,還嘗試找人修理劉銘傳時代所遺留下來的發電機(但沒成功)。 1897 年 9 月,他們甚至已經開始刊登廣告,宣傳公司即將提供的電燈使用服務,邀請民眾前來登記預約。翌年 2 月,他們又在報紙上發布了火力發電廠的工程招標消息,看起來,整個臺北似乎很快就能接通電源,享受電力帶來的好處。 然而沒過多久,「臺北電燈」便黯然發布了解散聲明。根據學者吳政憲的考察,這家公司雖然制定了諸多計畫,但受到 1898 年日本經濟恐慌的影響,即便山下秀實在臺灣、日本兩地奔走,所能募集的資金仍嚴重不足。公司清算之前,甚至連發電機也還沒來得及購買。 總而言之,「臺北電燈」雖然是臺灣史上第一家電力公司,但它其實連一度電也未曾產出。不過,該公司的建設計畫,是要為臺灣引進當時才剛開始在全世界普及的交流電系統。假若山下秀實真的能夠找到金主,臺北的各個街衢或許會提早亮燈,近代臺灣的電力事業也會更早開始起步。 1896 年 11 月 24 日,山下秀寬親筆書寫的「電氣燈布設及該會社設立願」。(圖像來源:中研院臺史所檔案館) 從「臺北電氣株式會社」到「臺北電氣作業所」 不過,懷抱著雄心壯志、想要點亮臺北的日本人,並不僅只有山下秀實。而且,在後來的報紙輿論裡面,人們還提出了不同於「臺北電燈」的建設方案,也就是要利用臺北南端的新店溪水系,建造水力發電廠。 1903 年,著手行動的實業家名叫土倉龍次郎,他同樣是在日本統治臺灣之初便渡海前來,尋求發展機會。在日本,土倉家族經營的森林產業規模極其龐大,事業版圖甚至延伸到中國等海外地區。 在臺北,土倉龍次郎也承繼家族使命,投入了林業開發。他相中了新店溪上游的青綠群山,帶著一群工人開採樟腦、植樹造林。既然已經在這個地方進行開發,他便順勢向總督府提案,在 1903 年登記成立了「臺北電氣株式會社」,並啟動龜山水力發電所的建設計劃。有趣的是,前面提到的山下秀實,亦是這家公司的股東之一。 不過,土倉龍次郎的「臺北電氣」,其實比山下秀實的「臺北電燈」還更短命。僅僅不到一年時間,它便也迎來了解散命運。同樣按照吳政憲的考察,這是因為土倉家族在中國的礦業投資慘遭重挫,連帶使得土倉龍次郎能夠運用的資金大幅縮減。此外,「臺北電氣」在成立之初,便受迫於總督府的壓力,必須與其他商人合資。 總而言之,土倉龍次郎很快就從日本找來「京都電燈會社」,打算轉讓手中持股。沒想到總督府當機立斷,決定直接收購「臺北電氣」,龜山水力發電所的建設工程,也由政府來繼續推動。 官營與民營之間 就這樣,民營的「臺北電氣株式會社」,搖身變成官營的「臺北電氣作業所」。這個由政府經營的電力公司,後來繼續演變成「臺灣總督府作業所」,其事業範圍也已不只侷限在臺北。南部的竹仔門發電所、土壠灣發電所,中部的后里發電所,也都由它負責營運。 單憑總督府的「作業所」,要完成電力建設普及於全島的目標,實在有點困難。為此,總督府還是決定開放民間資本來參與經營各地區的電力事業。 受惠於 1910 年代歐洲戰爭帶來的「大戰景氣」,也有更多民間企業願意擴大投資,於是,臺灣許多具有一定規模的城鎮,相繼成立了民營電力公司。來自日本的「川北電氣」亦趁勢揮軍臺灣,成為諸多民營公司的股東或設備供應商。與此同時,官營的「作業所」,也在 1919 年為了由官民合營的「臺灣電力株式會社」所取代。 民間公司的經營能力各自不同,許多地方的民營電業經常因為服務品質低落,而使民眾大為不滿。譬如 1927 年,「嘉義電燈會社」的發電設備損壞,歷時三個多月仍無法修復。這段期間,整個嘉義只有市區能勉強維持供電,鄰近的民雄、大林、北港等地則始終無電可用。此外,各地的民營電力公司,也不時能夠見到頻繁停電、服務消極怠惰等等負面新聞。 無論如何,所有這些電力公司,在日治中、後期逐漸合併為數個不同的集團。到了二戰期間,為了因應戰爭需要,「臺灣電力株式會社」更接連併入了餘下兩個民營電力公司,實現了電力一元化。這樣的整併狀態,也成為戰後台電公司的事業經營基礎。 總的來說,日治時期臺灣的電力事業,在民營與官營之間經歷了數個不同階段。我們會發現,不論是日本的經濟恐慌、日本企業的東亞布局、乃至於歐洲戰爭等等因素,也都在不同時期,牽動著臺灣電業史的發展。 1911 年「嘉義電燈株式會社」的設立,是嘉義地方電力史的開端。(圖像來源:國家文化記憶庫) 參考資料與延伸閱讀 吳政憲,《繁星點點:近代台灣電燈發展(1895-1945)》,臺北:國立臺灣師範大學歷史系,2004。 林蘭芳,《工業化的推手——日治時期臺灣的電力事業》,臺北:國立政治大學歷史研究所博士論文,2003。

2025.08.30

是電力轉換站,也是時代交錯點:大稻埕變電所(建成變電所)

作者:陳韋聿 現代城市裡總有許多變電設施在默默運轉,協助整個電力系統逐段降壓、分配負載,使電力能夠順利地來到我們生活周遭。長期以來,位於臺北舊城區的建成變電所,也發揮著同樣功能。值得注意的是:它同時也是名列於「國家文化資產網」上的古蹟! 走過將近百年歷史的「大稻埕變電所」(今稱建成變電所)(圖像來源:台電綠網) 建成變電所的前身,其實是日治時期隸屬於「臺灣電力株式會社」的「大稻埕變電所」。目前( 2025年 ),政府已公告的 1,055 個古蹟當中,僅有5個與電力事業直接相關,「大稻埕變電所」是唯一登錄於其中的變電設施。 「大稻埕變電所」出現在 1938 年。今天,我們若沿著太原路行經該處,還能見到當時興建的淺綠色建築物。根據研究者王麗夙的考察,它應當就是變電所的控制室。在該建物面向街角的圓弧型牆面頂端,甚至還保留著「臺灣電力株式會社」的標誌呢! 此外,與建築物相連結的「吊揚塔」,亦是大稻埕變電所的另一看點。「吊揚」亦即日文當中的「吊り上げ」,也就是起重機。「吊揚塔」的設置,便是為了在變電所內創造較高的樓地板,藉以設置起重機,搬運沉重的變電設備。王麗夙指出:在臺灣既存的日治時期變電所當中,僅有大稻埕與瑞芳兩處,仍能見到控制室結合吊揚塔的建築配置。 還值得注意的是:大稻埕變電所的位置「臺北市下奎府町 48 番地」,在更早一點的時代,其實是「臺灣電力株式會社」設置的地方服務處(當時稱為「散宿所」)。根據研究者的考察,這個散宿所應當設立於 1932 年左右,所內有專業技術人員常駐其中,負責修護鄰近地區的線路、設備。1938 年變電所成立以後,散宿所可能與變電所同時並存。二戰結束後曾在台灣電力公司服務長達二十餘年的陳臣呈先生(註),日治時代曾是「臺灣電力株式會社」的職員。 1930 年代後期,他就曾經任職於下奎府町散宿所,並且在這個地方工作了七年左右時間。 1935年《臺灣博覽會紀念臺北市街圖》當中,圓環附近的現代街廓已然發展成形。而在「蓬萊公學校」的後方街角處,已可明確看到「散宿所」的標示。(圖像來源:中央研究院地理資訊科學研究專題中心「百年歷史地圖」網站) 隨著時代推移,日治時期存在於臺北的其他變電所已被逐一改造,只有大稻埕變電所仍保留昔日風貌。 2019 年,這個地方正式被登錄為臺北市的市定古蹟,台電公司也聘請專業建築團隊,來為既存的老房子進行妥善修復。 一座古老的變電所,既是電力的轉換站,也有不同時代的故事在其中交錯。由於資料有限,現代研究者對於大稻埕變電所的故事,所能掌握的細節仍然粗略。期待未來,能夠有更多人投入臺灣電業史的研究行列,為這幢古蹟找回更多屬於它的故事。 同樣建造於日治時期的「宮前町變電所」(即後來的中山變電所),近年亦已啟動改建工程。(圖像來源:Google Maps) 註:根據臺灣電力史研究者林炳炎的考察:陳臣呈先生出生於 1906 年,畢業於臺北高等商業學校。 1930 年「臺灣電力株式會社」希望能夠從臺北高商徵才,任教於該校的著名知識分子林茂生遂推薦陳臣呈前往應試並獲得錄取。在該公司服務期間,他曾任職於「營業係」(在當時的組織架構當中,該單位隸屬於「營業部」底下的「營業課」),其後轉任下奎府町散宿所「主事補」(「主事」可能是散宿所的負責人,「主事補」則是其副手),其後由回到本社的「収金係」(應是收費單位,林炳炎解作「收費課長」,但在台灣電力株式會社的組織架構當中似未見到「收費課」)。二戰結束後,陳臣呈曾在台電擔任過宜蘭區處主任、屏東區處經理、業務處管理課長、嘉義區處經理、高雄區處副經理、台南區處副經理,最終於 1971 年自業務處退休。此外,「台灣棒球維基館」所收錄的資料指出:1960 年代後期,陳臣呈先生亦曾在台電棒球隊擔任過副領隊。 參考資料與延伸閱讀 〈大稻埕變電所〉,收錄於「國家文化資產網」,網址:https://nchdb.boch.gov.tw/assets/advanceSearch/monument/20190923000001 〈太原路上青磚塔樓 道盡大稻埕春秋〉,「台電綠網」,2018年6月11日。網址:https://service.taipower.com.tw/greennet/about/theme/256 王麗夙,〈日治時期臺灣電力設施之研究〉(桃園:中原大學建築研究所碩士論文,2004),頁3-31、4-57、4-60、4-61、4-65。 林炳炎,《台灣經驗的開端:台灣電力株式會社發展史》(台北:林炳炎出版,1997),頁140、222。

2025.04.04

跋山涉水到你家——早期台電人員的抄表與收費工作

「抄電表喔!」每隔兩個月,對講機那頭傳來熟悉的話語,又是台電抄表人員登門造訪的時候了。其實,人工抄表作業在臺灣的歷史已相當久遠。 1946 年台灣電力公司成立以後,電網建設越來越深入到各個角落。為了執行抄表作業,抄表員也越來越需要跋山涉水,艱辛地在道路基礎建設尚未完備的地區移動。 另一方面,早期各區處的台電人員也會走進民間,向民眾收取電費。電費繳納,在現代臺灣已極為便利,只要拿著單據到便利商店、甚至拿起手機打開 APP 即可完成。相較於人工抄表迄今仍在運作,台電收費員的身影及其故事,則日漸被人們遺忘。 2020 年出版的《牽電點燈-集光發熱的用電服務》一書,曾經介紹早期台電抄表、收費人員的工作景況,「電業文物典藏」網站也曾摘錄相關段落。其實,2019年台電公司委託國立臺北藝術大學建築與文化資產研究所執行的「配售電系統文化資產清查」案,也曾有多位資深台電同仁接受團隊訪問,分享抄表、收費工作的相關回憶及趣聞軼事,值得在這裡與讀者分享。 - 曾服務於宜蘭區處的楊清鐘先生(2008年退休)在訪談當中提到:早期台電服務所人員的工作繁雜,收費、抄表、送電、搶修,「什麼都做,五臟俱全」。 1973 年他分發到羅東服務所時,整個單位只有 14 名成員,在短短 3 年半以後, 便迅速擴增至 21 人。員額數字的迅速成長,反映了當時臺灣的「農村電化」正在加速進行。 楊清鐘提到,每當台電人員走進鄉間,總會遇到民眾拿出沙士、米糕、草仔粿等點心飲料熱情款待,甚至有人要介紹女兒給他們認識、相親。他打趣地說,這些與民眾之間的暖心互動,可謂工作之餘的額外收穫: 「我去羅東一個很鄉下的地方,收費收到中午,那個主人是村長,把我的手拉著,叫我吃午餐,我說沒啦我還要收。他說吃飽再收啦!我說不行!一直把我的包包拉著,一定要給他吃飽。」 ——楊清鐘口述訪談紀錄。 在服務所工作,有時也能為台電人員創造多元的學習機會。曾任職於基隆區處的王忠義先生(約2014年退休),過去有段時間在老梅服務所工作。他提到,過去的抄表作業必須走路爬山,工作頗為艱辛。不過抄表之餘也培養了其他興趣。老梅地區過去曾是茶葉產地,沿途都能遇到採茶工人唱山歌。久而久之,他開始沿途採集這些歌曲,將之做成紀錄。後來,王先生到國立臺灣師範大學臺灣語文學系在職進修,早年採集的這些資料,也被他使用在碩士論文〈北海岸褒歌採集與分析〉當中呢! 「那時候用戶跟我們互相有信任,所以那時候他不在,就會跟我說,你大門進去之後,我的錢放在桌巾底下,多少錢自己拿自己找,阿如果他真的忘記,再拜託我跟隔壁收,再給隔壁就好。」 ——王忠義口述訪談紀錄。 1988年,台電基隆區處光明服務所頒發的「抄表工作全年零錯誤」獎狀。(王忠義先生收藏。圖像來源:台灣電力公司) - 訪談過程裡,台電的資深前輩們,經常從家中找出許多早期台電人員的物品。例如,任職於彰化區處的徐健男先生(2000年退休),就找出了以前在服務所工作時穿著的制服,以及隨身攜用的提袋。徐先生在彰化區處的歷練非常完整,服務過的單位包括員林、二林、溪湖、芳苑、大城、草湖、埤頭等服務所,足跡遍及各地。 33 年的台電工作歷程當中,他留下了許多獎盃、獎狀與其他種種物品。對於電業文物的調查工作而言,都是彌足珍貴的收藏。 在「配售電系統文化資產清查」案中,台電公司同樣收集了許多早期台電人員使用的布袋或皮袋,這類物品的種類與樣式十分繁雜,但上面多半印有醒目的台電 LOGO 。值得注意的是,這次的清查工作也收集到 1982 年製造的一只手提現金箱。由於收費員一趟出門常常會收取大量現金,為了防止盜匪覬覦,這樣的小型手提保險箱就顯得很有必要。 口述訪談與歷史文物,帶領我們從不同面向認識早期台電區處同仁的工作點滴。這篇文章只能略舉其中一二,除此之外必定還有更多故事,等待我們持續收錄! 1982 年製「老牌 STEEL SAFE CO.」手提現金盒,盒上可見到密碼鎖裝置。(圖像來源:台灣電力公司 ) 1991 年版的台電收費袋。(圖像來源:台灣電力公司) 參考資料 許勝發主持,《「配售電系統文化資產清查委託服務」全案成果報告書》,2020。

2025.05.21

高塔上的電力守護者:保線員的故事

作者:陳韋聿 高壓電塔默默矗立在城市近郊,總是與人群保持距離。在高速公路上,我們經常能夠望見這些鋼鐵巨人的身影,卻很少有機會走近它的身畔。 然而,台電公司的高壓線路保線員,卻與我們多數人的日常經驗截然相反。這群電力工作者,總是行走在山林或郊野地帶,訪查著一座又一座的高壓電塔。並且攀爬到這些鋼鐵巨人的肩膀上,執行設備與線路的維修養護。 保線員的「夜間觀測」,以及電塔上的「閃絡」現象人們很少留意到保線員的身影,不光是因為這群人的工作範圍經常遠離塵囂。許多時候,他們也需要等到夜幕低垂,才能執行例行性的觀測任務。唯有在夜間,他們才能在紅外線測溫儀的鏡頭當中,明確觀察到「絕緣礙子」上的「閃絡」(flash over)現象。 攝影鏡頭裡所呈現的「閃絡」,是一團美麗的紫色電弧。然而,這些電弧是怎麼產生的呢? 在臺灣,每年的10月到3月是東北季風的盛行期間。冷冽寒風,不僅夾帶著沙塵,同時也會捲起海面上含有鹽份的水沫。這些汙染物容易隨著強風,附著於電塔垂掛的礙子之上。而若鹽霧越積越多,「閃絡」也會變得更為頻繁。 糟糕的是:密集的「閃絡」,會造成礙子損壞,繼而影響到電力供輸。為了避免這樣的情況,保線員得在寒冷的冬夜裡驅車上山,審慎觀察每座電塔上的礙子。若「閃絡」太過嚴重,保線員就必須使用清水沖洗礙子,去除鹽霧。這樣的維護工作通稱「礙掃」,也就是礙子的清掃作業。若鹽霧的侵蝕已然積重難返,則需要加以更換。 攀上數十公尺的高塔,看顧自己的生死之門其實,礙子同樣裝設於於普通的電線桿上,台電公司也會定期執行「礙掃」。不過,普遍高度在十公尺左右的電線桿,與動輒高達五、六十公尺的高壓電塔迥然不同。懸掛在塔上的礙子,無論要洗要換,都是十分艱鉅的任務。 揹著裝備攀爬上塔,對於訓練有素的保線員而言,其實不是難事。這份工作真正的挑戰,是要在高風險環境當中克服心理壓力,並且時刻保持專注。畢竟,半空中的每個動作,只要稍有閃失,都可能帶來災難性的後果。另一方面,電塔上的高壓線路若操作不慎,也可能引起感電等等事故。 也因此,保線員的養成教育裡面,總是強調按部就班,切實執行每個動作,藉以維護安全。這種重視細節的文化,同時體現在這個職業群體的世代傳承之中。據說,老一輩的保線員,總會向年輕後輩耳提面命,要他們時時刻刻看顧好自己的「生死門」。 在高風險的工作環境當中,堅持履行電力守護者的職責「生死門」 (senn-sí-mn̂g)其實是個頗為古典的臺語詞彙,通常用來指稱事物的最關鍵處。而對高塔上的保線員而言,確保自己與夥伴的安全無虞,顯然是第一要務。 若有機會目睹保線員的登塔作業,你或許會對於他們直來直往的溝通風格感到印象深刻。這是因為電塔上的每項工作,都必須仰賴團隊之間的緊密配合。舉凡零組件的拆卸、空中到地面的運輸吊掛等等,每個動作的訊息傳達必須非常明確,否則危險便可能隨之發生。這樣看來,保線員在電塔上的疾言厲色,其實也反映了他們對於人身安全的高度重視。 危險不只存在於高塔上,也可能發生在電塔的周遭環境。如前所述,臺灣的高壓電塔,經常設置於林野地帶,在這些人跡罕至的地方,遇到毒蛇、虎頭蜂也是常有的事。而且,電塔的損壞,往往肇因於颱風、土石流等大型自然災害。然而,保線員仍必須在強風豪雨之中跋山涉水,冒險前進電塔的所在位置,只為了履行自己身為第一線電力守護者的職責。 除了看見高壓電塔,更應該看見保線員的犧牲奉獻高壓電塔與城市的距離雖然遙遠,人們依舊可以感知到它的存在。不過,維護這些電塔的保線員,卻鮮少受到關注。 事實上,正是因為有這樣一個職業群體願意冒著危險執行任務,這座島嶼的輸電網絡才能持續運作。下次,當你遠遠望見高壓電塔的時候,或許,你也會想起這些默默付出的保線員,以及他們在高塔上刻苦工作的身影。 搭配影片:

2024.07.26