「竊電」在今天的臺灣,仍舊時有所聞。民間的竊電行為,每每為台電帶來鉅額損失,也因此,稽查竊電的工作就顯得至為重要。《牽電點燈:集光發熱的用電服務》這本書,收錄了林煥東先生的訪談,他曾經是台電彰化區營業處的稽查股長。讓我們透過他的口述,來認識竊電稽查的工作吧!

-

長久以來,竊電一直讓台電很受傷,每年因為線路損失就高達數10億。所謂「線路損失」是指由台電變電所所送出的電力,與台電售電度數之間的差距,這中間包含自然原因(變壓器銅鐵損或線路阻抗等)及人為因素(竊電或負載不平衡等)。

追償電費困難重重 內憂外患需弭平竊電行為過去在少數地區極為猖獗,其中大多數是養殖業者所為,曾經身為彰化區營業處稽查股長的林煥東表示,南部早期很多魚塭,就有竊電的風氣,後來這不良歪風吹到中部地區。這些沿海養殖業者,因魚塭水車24小時都得運轉,電費所費不貲,為了節省成本,讓竊電集團有機可乘。

林煥東表示,據他所知竊電方法有20幾種, 簡單的如拉線路,改電表。常見手法以物理電學原理,讓電表轉速變慢,或以鱷魚夾讓電流不經過電表,近幾年來竊電手法又翻新,破壞封印鎖、折彎計量蝸桿、拔除電表內部線路和裝遙控器等,防不勝防。

竊電在現代臺灣仍時有所聞。(圖像來源:公視新聞網)

竊電在現代臺灣仍時有所聞。(圖像來源:公視新聞網)

對於台電如何知道電被竊?林煥東表示,現在有電腦,度數稍有異常馬上知道,早期主要是靠民眾密報,二來靠抄表員或員工的敏感度,才能發現狀況。一經查緝成功,無論舉報者是一般民眾或台電員工,都可獲台電追償金額十分之一報酬,不過為求公平,後來台電取消了員工密報獎金。密報獎金其實挺誘惑人。林煥東說,他遇過1 位聰明絕頂,卻非常惡質的內賊,黑白兩道都熟,利用自己工作之便與專業,幫客戶竊電,先中飽私囊,經過約1 年再去檢舉,當時密報的酬勞是追償電費的20%,兩頭賺的結果,公司將其免職。

會偷電,表示「貪」,貪念、貪心,一般住家因為用電少,比較不需要貪小便宜。「有一家小吃店,生意不錯,我也與他們熟識。有一天,竊電集團來招攬業務,問老闆,怎麼不裝冷氣?老闆說,電費太貴了啊!在竊電集團鼓吹下,利字當頭,沒兩三下就被說服了。」林煥東說。

1 年後,這間小吃店竊電被抓到,小吃店老闆來到區營業處稽查股交錢,看到林煥東嚇一跳,問他怎麼在此?林煥東回答說:「我是稽查股長,你不知道嗎?」

在擔任稽查股長期間,林煥東查過追償電費最高的大概6、700 萬元,是家工廠,工廠的裝置容量大約有幾百馬力。另一間工廠也曾經竊電高達2,000 多萬元,當時一直苦於沒有證據,因為工廠很聰明,特地派人看顧電表,這算盤打下來,絕對划算,只要知道電力公司要來,馬上消滅證據。幾次過招之後,台電依然沒輒。不過多行不義必自斃,最後還是沒有採集到工廠不法行為證據,而是工廠自行倒閉。

在台電,負責追查竊電不法行為的稽查人員,「過去有稽查獎金,因為賣命啊!」林煥東說。稽查出外查緝竊電,除平常上下班時間,有時也需要在月黑風高的夜晚,冒著危險查封電表,當場拍照存證。需要超強體力,又要犧牲奉獻,面對的常是非理性、不友善、不妥協的民眾,有時還會被毆打成傷。

彰化曾是全臺灣竊電最高之處,當時其他區營業處稽查股人員大約3、4 人,彰化區營業處卻多達10 幾個人,可見業務之繁忙。其他區營業處還會到此觀摩,請教稽查股如何抓竊電者,不過現在風氣已有稍減。

林煥東表示,當稽查股長其實很辛苦,他是彰化當地人,有點人脈,「但還是常得和立委、民意代表周旋。」許多人被查到竊電後不甘心,會找民意代表來關說。「有時1天關說案件多達10 餘件,民代很兇,一來就氣呼呼地開罵:你們這些稽查很惡質!某某立委的樁腳都不去抓,就來抓我的樁腳!」林煥東覺得太可笑:「這怎麼可能?稽查怎麼可能知道用戶是誰的樁腳嘛!」林煥東當時對民代的回應也很幽默:「不然,這個要處理很簡單,你請用戶在電表寫上是XXX的樁腳。」

林煥東笑說,「民意代表通常氣焰高張,但是立委來找我,都會碰壁,我堅持不讓關說。」

台電台北南區營業處處長蔡志孟(編按:現為台電公司副總經理)表示,2017 年《電業法》修法後,《處理竊電規則》改名為《違規用電處理規則》,所以現在不說竊電,比較符合時宜的說法是「違規用電」。

身為高階主管,難免碰到不少民意代表替選民出面,「這是我好兄弟,算便宜一點啦!」「就稍微借一下電嘛!」蔡志孟苦笑:「委員,我1 條饋線送出來的電,50%的電都不見了,這未免也借太多了吧?」還有民代振振有詞地說:「怎麼可以說我的選民是賊?」

違規用電的問題,不是抓到現行犯就完事,重要的是要追討這些消失的電費。怎麼討回來?可不能像討債公司蠻橫無理,而是得高EQ,有時還得慢慢磨,好說歹說。

林煥東曾經手一案件,某民代開店,營業沒多久被查到竊電。他到現場後,店家把電表弄壞,自己先行報價:「5 萬讓你們罰!」

社會大學混久了,林煥東一看這苗頭,知道得先說好話,「您是有頭有臉的大人物,怎麼會偷電呢?」一句話就堵住了對方的嘴。林煥東繼續說:「董事長只看賺多少錢,根本不會管細部,對不對?應該是執行者想省成本;而且電表在裡面,有守衛看守著,我們也不可能誣賴⋯⋯。」這麼一安撫,對方原本囂張的氣焰漸減,本來還想讓電氣技術人員來算出實際數字,林煥東直接核算,他一聽就說:「大約100 來萬,是吧?」林煥東說,「我確認一下,差不多大概是這個數字,跟他講了正確金額後,並且讓他分12 期支付,一般最高是6 期,但我通常會通融,讓他們慢慢付。」對方當場就請會計開了支票。

當林煥東跟經理報告說,此件已經處理完畢時,經理還覺得太不可思議,這麼棘手的事,這麼快就解決了?至於那些竊電者,有沒有耍賴不交追償電費的?林煥東說,不交錢,很簡單,就送法院。不過,在他當稽查股長期間,包括前任積欠的未收款,還有他任內的案子,所有帳目都是收齊的,「這就厲害了吧?」他有點自傲地笑著說。他的原則是,不要本票,拿支票來。後來他離開稽查股長之位,繼任者常抱怨,收這些帳款好痛苦,太難了。

追查帳款的技巧就是溝通,有時跟對方也要互道江湖,太斯文反而收不到,林煥東自認拿捏得很好,「你偷我們這麼多電,沒抓到算你的,抓到當然就算我們的。」

——節錄自楊菁菁,《牽電點燈-集光發熱的用電服務》(臺北:台電,2020),頁68-74。

你可能有興趣

跋山涉水到你家——早期台電人員的抄表與收費工作

「抄電表喔!」每隔兩個月,對講機那頭傳來熟悉的話語,又是台電抄表人員登門造訪的時候了。其實,人工抄表作業在臺灣的歷史已相當久遠。 1946 年台灣電力公司成立以後,電網建設越來越深入到各個角落。為了執行抄表作業,抄表員也越來越需要跋山涉水,艱辛地在道路基礎建設尚未完備的地區移動。 另一方面,早期各區處的台電人員也會走進民間,向民眾收取電費。電費繳納,在現代臺灣已極為便利,只要拿著單據到便利商店、甚至拿起手機打開 APP 即可完成。相較於人工抄表迄今仍在運作,台電收費員的身影及其故事,則日漸被人們遺忘。 2020 年出版的《牽電點燈-集光發熱的用電服務》一書,曾經介紹早期台電抄表、收費人員的工作景況,「電業文物典藏」網站也曾摘錄相關段落。其實,2019年台電公司委託國立臺北藝術大學建築與文化資產研究所執行的「配售電系統文化資產清查」案,也曾有多位資深台電同仁接受團隊訪問,分享抄表、收費工作的相關回憶及趣聞軼事,值得在這裡與讀者分享。 - 曾服務於宜蘭區處的楊清鐘先生(2008年退休)在訪談當中提到:早期台電服務所人員的工作繁雜,收費、抄表、送電、搶修,「什麼都做,五臟俱全」。 1973 年他分發到羅東服務所時,整個單位只有 14 名成員,在短短 3 年半以後, 便迅速擴增至 21 人。員額數字的迅速成長,反映了當時臺灣的「農村電化」正在加速進行。 楊清鐘提到,每當台電人員走進鄉間,總會遇到民眾拿出沙士、米糕、草仔粿等點心飲料熱情款待,甚至有人要介紹女兒給他們認識、相親。他打趣地說,這些與民眾之間的暖心互動,可謂工作之餘的額外收穫: 「我去羅東一個很鄉下的地方,收費收到中午,那個主人是村長,把我的手拉著,叫我吃午餐,我說沒啦我還要收。他說吃飽再收啦!我說不行!一直把我的包包拉著,一定要給他吃飽。」 ——楊清鐘口述訪談紀錄。 在服務所工作,有時也能為台電人員創造多元的學習機會。曾任職於基隆區處的王忠義先生(約2014年退休),過去有段時間在老梅服務所工作。他提到,過去的抄表作業必須走路爬山,工作頗為艱辛。不過抄表之餘也培養了其他興趣。老梅地區過去曾是茶葉產地,沿途都能遇到採茶工人唱山歌。久而久之,他開始沿途採集這些歌曲,將之做成紀錄。後來,王先生到國立臺灣師範大學臺灣語文學系在職進修,早年採集的這些資料,也被他使用在碩士論文〈北海岸褒歌採集與分析〉當中呢! 「那時候用戶跟我們互相有信任,所以那時候他不在,就會跟我說,你大門進去之後,我的錢放在桌巾底下,多少錢自己拿自己找,阿如果他真的忘記,再拜託我跟隔壁收,再給隔壁就好。」 ——王忠義口述訪談紀錄。 1988年,台電基隆區處光明服務所頒發的「抄表工作全年零錯誤」獎狀。(王忠義先生收藏。圖像來源:台灣電力公司) - 訪談過程裡,台電的資深前輩們,經常從家中找出許多早期台電人員的物品。例如,任職於彰化區處的徐健男先生(2000年退休),就找出了以前在服務所工作時穿著的制服,以及隨身攜用的提袋。徐先生在彰化區處的歷練非常完整,服務過的單位包括員林、二林、溪湖、芳苑、大城、草湖、埤頭等服務所,足跡遍及各地。 33 年的台電工作歷程當中,他留下了許多獎盃、獎狀與其他種種物品。對於電業文物的調查工作而言,都是彌足珍貴的收藏。 在「配售電系統文化資產清查」案中,台電公司同樣收集了許多早期台電人員使用的布袋或皮袋,這類物品的種類與樣式十分繁雜,但上面多半印有醒目的台電 LOGO 。值得注意的是,這次的清查工作也收集到 1982 年製造的一只手提現金箱。由於收費員一趟出門常常會收取大量現金,為了防止盜匪覬覦,這樣的小型手提保險箱就顯得很有必要。 口述訪談與歷史文物,帶領我們從不同面向認識早期台電區處同仁的工作點滴。這篇文章只能略舉其中一二,除此之外必定還有更多故事,等待我們持續收錄! 1982 年製「老牌 STEEL SAFE CO.」手提現金盒,盒上可見到密碼鎖裝置。(圖像來源:台灣電力公司 ) 1991 年版的台電收費袋。(圖像來源:台灣電力公司) 參考資料 許勝發主持,《「配售電系統文化資產清查委託服務」全案成果報告書》,2020。

2025.05.21

台電大樓曾經是臺北市最高的建築物?

說起現代臺灣最高樓,人們很快就會想到 2004 年落成的「臺北101」。在那之前,「臺灣第一高樓」的寶座,則輪流由許多不同建築物佔據。但你知道嗎?位於臺北市羅斯福路上的台電大樓,過去也曾經是臺灣高樓界的王者! 日治時代以來,臺灣最高的建築物,一直是 1919 年竣工的臺灣總督府(即今日的總統府,樓高 60 公尺)。直到 1972 年,這項紀錄才被凱撒飯店(當時為希爾頓飯店,樓高 71 公尺)打破。此後,圓山飯店( 1973 年落成,樓高 87 公尺)、第一銀行總行大樓( 1981 年落成,樓高 87.7 公尺)相繼成為排行榜上的王者,但所有這些建築物始終未能突破「一百公尺障礙」。 1982 年,樓高達到 114 公尺的台電大樓完工啟用,終於為臺灣建築史開創全新局面。此後有六年左右的時間,全臺最高的建築物一直都是台電大樓,直到 1988 年 7 月 1 日,才交棒給臺北世界貿易中心的「國際貿易大樓」(樓高 142 公尺)! 高樓經常成為城市裡的觀景窗,收錄於「國家文化記憶庫」裡的一幀老照片,就呈現了 1980 年代在台電大樓頂端俯瞰臺北的城市風景。從照片看來,台電大樓相較於周邊建築物,確實要高出不少。其實,在這幢大樓剛剛落成的時候,就曾有政壇人物建議台電公司在樓頂設置觀景平臺,「使全世界的人到台北市能有居高臨下,認識全台北的喜悅」! 1980年代台電大樓的俯瞰景觀。(圖片來源:國家文化記憶庫網站截圖) 與Google Earth的對照比較。(圖片來源:Google Map) 不過,電力事業牽動著國計民生,性質畢竟不同於一般民間公司,需要更嚴格的出入管制。台電方面幾經考量,仍將大樓觀景臺的建議擱置下來。 台電大樓的嚴格出入管制有其必要性,不過,如果你是古亭國小的學生,就可能有機會登上台電大樓。 最近幾年,台電公司曾數度與這所鄰近的學校合作舉辦垂直馬拉松,讓學生們在台電大樓挑戰登頂。對於小朋友們而言,有機會站在樓頂俯瞰臺北市容,想必是十分特別的體驗吧! 1986年俯瞰台電大樓與鄰近地區的景象。(圖像來源:台灣電力公司) 1981 年 2 月 21 日,台電大樓舉行上樑典禮。(圖像來源:台灣電力公司) 參考資料與延伸閱讀 〈立委建議台電公司 開放新建大樓樓頂〉,《聯合報》,1981年7月7日,第7版。 〈台電大樓完工後 頂樓不開放參觀〉,《民生報》,1981年7月8日,第6版。 〈外表壯觀、現代化,內部管理有一套:台電大樓〉,《台灣光華雜誌》,1983年4月。 〈挑戰自我 古亭國小畢業生台電大樓登高活動〉,「台電影音網」Youtube頻道,2018年6月21日。 〈另類半成年禮 北市古亭學生登27層台電大樓〉,「國語日報」網站,2024年6月1日。 維基百科,「台灣摩天大樓列表」詞條。

2025.05.31

奇蹟的火種源:《馭光前行:穿越火力發電時空長廊》裡的臺灣火力發電史

看過《變形金剛》(Transformers)系列電影的人,應該會對故事裡的「火種源」(AllSpark)有點印象。「火種源」是世界之所以能夠運作的原動力。包括「變形金剛」在內,世界萬物的生命、天地瀛寰的奇蹟,都因為「火種源」而得以起始。 20世紀以來,火力發電之於整個地球的諸多後進國家,或也如同「火種源」一般,提供了強大能量。特別是那些曾以「經濟奇蹟」自我標榜的國家,諸如韓國、新加坡、列支敦士登……,若仔細審視它們的發展歷程,必定都能看到火力電廠為國家所創造的成長動能。 睽諸臺灣,電業的發展,亦是在1960年代以後逐漸過渡到「火主水從」階段。也就是說:這時期臺灣陸續啟用的數座火力電廠,取代了原先水力發電廠所佔據的優勢地位,成為島上最主要的電力來源。得益於豐沛的供電,1970年代以後經濟的高速增長,也才得以發生。 從這個脈絡來看,火力電廠,其實是臺灣之所以能夠躋身已開發國家行列的關鍵。然而,火力發電廠通常僻處郊區,與人們的日常生活相距甚遠。普遍的臺灣人,對於這些電廠的認識通常有限。若隨機在街上抽問,多數民眾恐怕只能舉出幾座曾經引起輿論關注的火力電廠。 在早前的出版市場當中,火力電廠亦是乏人問津的題目。若嘗試翻揀最近20年內的本土出版品,我們只會找到2006年出版的《火力發電問題精解》——一本寫給台電應考人員的參考書。 日治時期的高雄第二火力發電所。 開創性的電力事業歷史專著 所幸,《馭光前行:穿越火力發電時空長廊》(以下簡稱《馭光前行》)的出版,補足了這一長久以來的知識缺口。總的來看,這本書應是第一本以臺灣火力發電廠為焦點、全面性地介紹各個電廠及其發展歷程的專著。全書的結構十分簡明,前兩章主要談論日治時期以前官辦與民營的火力發電所,第三章基隆八斗子的「北部發電所」(即後來的「北部發電廠」,於1982年除役,現址為國立海洋科學博物館)在二戰前後的發展經過。其後的九章則各別書寫一座電廠。我們知道:臺灣的電力事業在1960年代以後逐漸過渡到「火主水從」階段,大型火力電廠陸續興工,這些電廠亦即後九章的討論主題。這樣的章節架構安排,大抵也就表現了臺灣火力發電事業的歷史輪廓。 作為開山闢路的作品,《馭光前行》的寫作意圖,是想要讓普遍的讀者都能找到解惑門徑。全書未設註釋,也不打算在檔案堆裡耗費力氣,相反的,執筆團隊的寫作策略,是要透過相對平實的語言,交代臺灣每一座火力電廠的發展經緯。從1885年劉銘傳巡撫任內設置於臺北的燃煤發電機,到2018年加入兩個「超超臨界機組」的大林發電廠,讀者若欲初步掌握百餘年來臺灣火力電廠的概況,應能透過本書建立一個知識基礎。 大林發電廠曾經同時擁有煤、油、天然氣等不同類型的燃料機組。(圖像來源:台灣電力公司網站) 然而,這並不是說《馭光前行》只是單純將既有的零散資訊整理成書而已。事實上,執筆團隊仍從廣泛的口述採訪當中,收集到許多珍貴訊息。學術研究者顯然也能夠在這本書裡,尋獲難得的材料。 譬如本書的第三章寫基隆八斗子的「北部發電所」(即後來的「北部發電廠」,於1982年除役,現址為國立海洋科學博物館),作者便從電廠員工與在地耆老的訪談當中,重建了電廠裡外的生活風景。那時,北部發電所裡擁有一座頗為稀奇的高爾夫球練習場,就連台電的總經理孫運璿都要趁著周末在這裡住上一晚,享受打球的樂趣。 在八斗子這樣的小漁村裡,偌大一座火力電廠的出現,也促成了一些令人意外的改變。前立委王拓第一次讀到「有字的書」,就是在這座電廠的圖書館裡。透過這座電廠,八斗子的居民得以窺見諸多還未出現在臺灣民間的現代化景象(譬如「一戶一廁所」——在戰後初期的臺灣,人們多半都得走到屋外,共用簡陋的茅坑),並因此激發了他們投資教育的決心,務使下一代人獲得同樣進步的生活水準。 戰後初期的北部火力發電所。 經濟奇蹟的幕後推手 或許因為兩位主要撰稿人的記者背景,人物採訪對於全書的重要性斑斑可見。這些報導人的憶述自然地鑲嵌在各種故事的鋪敘當中,隨手翻讀,彷彿能見到各種各樣的臉譜在紙頁裡不斷發聲。特別是後九個章節,由於討論主題都是時代較為晚近的火力電廠,執筆團隊特意找到了曾在這些電廠服務的台電人,藉由大量的口述記憶來重建故事。 這些口述資料,提供了某種檔案與文獻看不見的歷史臨場感。比如第四章寫到1970年代深澳電廠的工作環境,便有當時的第一線人員具體敘述了廠裡的噪音、溫度,以及他們「站著睡覺也要把東西搶修好」的工作壓力。第九章寫到林口電廠左近的地方廟宇,執筆團隊也採訪到曾是台電員工的寺廟主委,略述廟宇如何成為電廠與地方民眾之間建立信任感的媒介。在建廠沿革、工程技術等等基礎骨架之外,老台電人的記憶則是故事裡的血肉,為各個章節增添了不少色彩。 台中發電廠是臺灣重要的電力供應來源。(圖像來源:台灣電力公司網站) 值得注意的是:由於1960年代以來火力發電一直在臺灣的電力供應當中扮演要角,電廠若偶遇天災而停止運作,民生與產業必然受到嚴重影響。也因此,電廠員工的回憶裡,有相當一部分都與地震、風災的搶修經驗有關。這些漏夜拯救一座電廠的故事除了讀來生動以外,某種程度也表現了這座島嶼依賴於火力發電的現況。 如同本文開頭所言,20世紀後半葉臺灣的「經濟奇蹟」,其實必須仰賴火力發電在背後提供動能,才得以成就,《馭光前行》所書寫的,正是這些扮演幕後推手的發電廠。而在所有那些熾熱的燃油機組、蒸氣鍋爐周遭,你還將看見一群揮汗如雨、戮力從公的台電人,如何將一己的熱情,奉獻於臺灣的電力事業。 *對於本書有興趣的讀者,趕快點擊連結,到「國家網路書店」下單購買吧! 精彩段落節錄 是火力發電廠,也是漁村子弟的新世界 不同於日治時期,北部發電所屬於備援性質,所需人員不多,北部發電所在復廠、擴建後,員工逐漸增加,電廠宿舍區也因應員工的生活需求,衍生出許多生活服務部門。宿舍區內有分單身宿舍和有眷宿舍,還有醫務室、理髮室、燙衣室、圖書室、交誼室、中山堂、招待所和小型高爾夫球練習場等,後來還陸續增設兒童遊樂場、溜冰場等,宿舍區上面還有一個無線電台。 暑假期間,電廠宿舍區還會舉辦視聽教學、攝影、游泳、溜冰、土風舞、參觀旅行、遠足等活動,福利很好。最難得的是員工們不分職位高低,大家都打成一片,互相幫忙,像一個大家庭般。宿舍區有一幢日本時代的所長宿舍,是優美的日式建築,曾任北部發電廠機械值班主任的簡枝祥先生說,以前孫運璿總經理會在週末前來住宿,打一場高爾夫球才離開;後來北部發電所擴建時,所長宿舍也曾做為外籍顧問宿舍。 八斗子耆老方義德回憶少年時正逢戰後初期,臺灣的工業還沒有發展,那時農村除了耕作、製茶、養豬以外,有些當地人長大後就去當礦工。電廠設立為當地人帶來生活方式與價值觀的新眼界,其一就是電廠宿舍家戶配有廁所;早年臺灣廁所大多設在戶外,而且多戶共用,「屋內有廁所」在方義德年幼時是「不可思議」的存在。 休閒活動的觀念也是如此。方義德提到,北部發電廠有個中山堂,當時最奢侈的活動就是去那兒看電影,此外宿舍區有籃球場,休閒運動打籃球的觀念,也是從那兒來的。 (頁56-57) 忙著曬藍圖的菜鳥工程師 發電廠機組日新月異,每購入新機組,發電廠員工幾乎都再重修一次學分,而為了盡快學會新機組的操作與維護,個個使出渾身本領,找出最佳學習方法。 資深的儀電工程師鄭顯章於1972年進入通霄發電廠,當時機組尚未進入電腦時代,為了了解機組構造與電路,不僅要跟著師傅學,還必須與當時股長商量,設法借到曬圖紙,還向效率股(現為運轉組效率課)借圖表。當時影印機並不普及,拿到圖面須自己拿到太陽底下曬藍圖,鄭顯章回憶說,「我跟學弟兩個人,每天一有空檔就是曬圖。」曬藍圖是在藍圖下放感光紙,上方放半透明燈或讓陽光曝曬,曬到讓藍圖感光;再取紙放入氨水經化學反應,接著再曬太陽,而後陰乾,多道程序反覆下才完成,鄭顯章說他這樣一張一張曬,還要自己整理、裁紙裝訂。 而同為資深儀電工程師陳要彰則是報到後被分派儀器控制工作,早期的機組儀器運轉、控制與維修在沒有電腦情況下,必須看電氣邏輯圖,從圖面去看流程,看控制的邏輯,與控制的順序。 剛報到就得努力研讀邏輯圖的,還有運轉經理杜旭淵,1981年到通霄發電廠,不久後便參與3號機試運轉,他每天背著5本邏輯圖進出控制室,因為試運轉遇到的問題,必須查閱邏輯圖,才知道機組啟動需要哪些條件、保護機制需要哪些條件。尤其試運轉時,外國技師偶爾放手讓電廠員工嘗試模擬,而且為了把握工作期程,詳實進行各項測試,更會要求電廠同仁必須在上午8點前將熱回收爐啟動到待機狀態,啟動過程中如果有問題時,更需要隨時翻閱邏輯圖查看。 回首當時與原廠技師一起工作的情景,通霄發電廠的同仁不只必須現場學,晚上回家還需要閱讀說明書,以對照現場技師完成的工作,印證說明書上的說明;杜經理語重心長的說:「如果只是跟著看卻不知所以然,等於是在跑龍套,在做什麼你也不知道」。現場與書本互相應證學習,才能真正學到技術。 (頁159-160)

2023.12.15

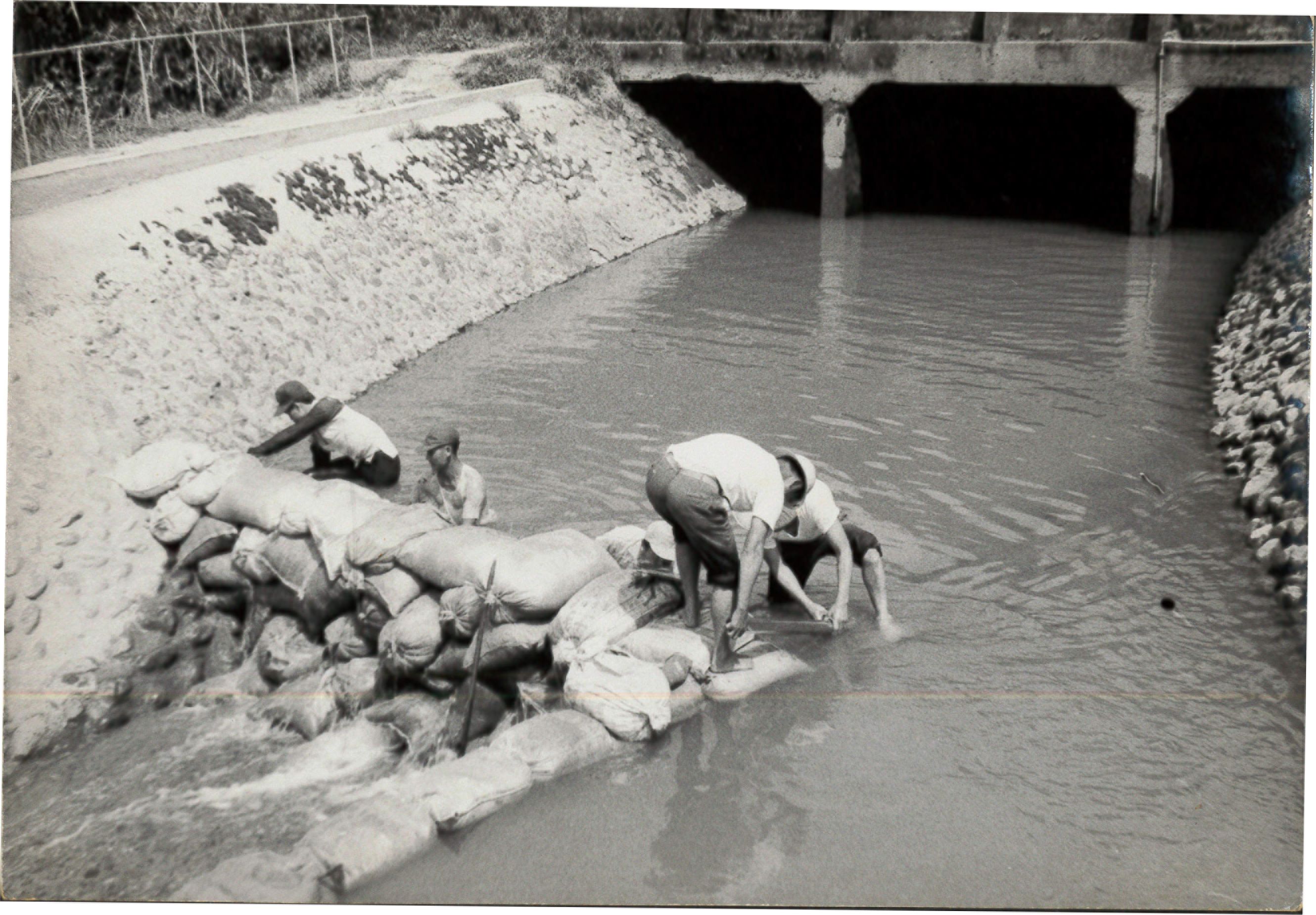

真·民生與發電共享的發電廠:竹門發電廠與獅子頭圳

作者:張哲翰 獅子頭圳與美濃地區農作人家的生計,有著緊密的關聯性,然而這宛若人體內心臟與微血管、動脈、靜脈的血液循環系統般漫佈在美濃地區的水圳,其實是由許多埤圳串連而成的。 美濃地區的開墾可以從清乾隆時期說起,乾隆元年(1736年)先是有來自廣東鎮平縣客家人林豐山、林桂山率領四十餘人開始在美濃的西北山麓一帶開墾,形成最初的「瀰濃庄」;而林氏兩人的開墾成果,吸引了家鄉更多人的到來,乾隆二年同樣來自鎮平縣的涂百清率領二十餘人來到美濃於東南方靠近荖濃溪一帶開墾,形成龍肚庄;乾隆三年又有劉玉衡率領一百五十人於美濃北部竹頭角一帶開墾;乾隆十三年,李九禮則率眾開拓美濃中部中壇一帶。至此,美濃地區各聚落日漸繁盛,美濃一帶的規模則具雛形。 就地理水文來看,美濃西北、北至東南皆有山脈,由山上流下的溪流北有大坑溪、水底溪、雙溪、羌子寮溪、大平溪、橫溝等匯聚於美濃溪,流過中壇,流進楠梓仙溪;至於美濃東南至南方,則有荖濃溪懷抱。兩溪最終皆流入高屏溪出海。雖然美濃平原平坦,但為了更有效利用周圍水源,因此伴隨著開墾就逐步有埤圳的建設,像是龍肚一帶在乾隆三年開始便逐步開鑿「龍肚古圳」,將荖濃溪水從龜山與獅山之間引入庄內灌溉,遍及龍肚各處甚至有餘水分流至中壇、柚子林,甚至在龍肚庄的開庄伯公壇龍肚庄里社真官伯公祭祀中,也祭祀著「水利三恩公」;乾隆十三年,瀰濃庄民劉能又開鑿了「中圳埤」(即今之「美濃湖」),位於羌子寮溪與大坑溪匯集處,並且具有管理下游水量的功能,每年五月即將提防門打開,讓湖水排盡,以備雨季的豐沛水量,稱為「掘埤頭」,九月雨季過後,在堵起堤防門蓄水,稱為「築埤頭」,形成獨特的文化生態;另外,還有柚子林圳、雙溪圳、九芎林圳、中壇圳、不知名的小圳獅子頭圳等,只是雖然能夠灌溉大片農地,但由於枯水與豐水期的落差,水源並不平均,往往還是要「看天吃飯」。 日本時代之後,這些屬於民間自行管理的埤圳,在1901年「台灣公共埤圳規則」公佈下,當局期望各自的民間單位與埤圳能夠整理與統合成為受官方掌握的公共埤圳組織,1905年首先將獅子頭圳、龍肚圳、中壇圳、柚子林圳組合成為「獅子頭公共埤圳組合」,並將各圳首尾串連,統一稱為「獅子頭圳」。只是公共埤圳的發展緩慢,並不足以實際遍及美濃各地農地。同時,隨著高雄港建港的需求,再加上台灣南部還未有電力設施的建設,因此幾經調查,台灣總督府決定利用荖濃溪水與獅子頭圳的高低落差進行發電,因此在竹子門山打通一條引水隧道,將荖濃溪水引入進行發電。此計畫於1907年9月動工,1909年10月竹子門發電所(即今日「高屏發電廠竹門機組」)竣工、12月開始供電,發電後的尾水也排入獅子頭圳。 電廠建設期間,台灣總督府附屬的拓殖公司「三五公司」,望見竹子門發電所未來將會把尾水穩定排入獅子頭圳,著眼於其發展潛力,申請入墾中壇以南的南隆農場,並要求獅子頭圳的灌溉。因此1908年12月起,獅子頭圳擴建工程啟動,1911年全數工程完工,同時也廢止獅子頭公共埤圳組合,將獅子頭圳提升為官設埤圳,由官廳直接管理,而獅子頭圳廣泛的灌溉也大大影響了南隆地區的農業生態,為美濃地區稻米、甘蔗、芭蕉、菸葉的種植發展打下深厚的基礎。此後,在1924年,進一步將中圳埤、九芎林圳併入獅子頭圳,管理組織也改為「獅子頭水利組合」,也以組合員為地方人士,讓總督府的控制力深入到農村網絡之中,有效達成總督府期待的農業推廣目標。 只是另一個插曲是,最初的供電範圍以阿緱、台南、打狗為優先,竹子門發電所所在的美濃地區並未供電,直到1914年才擴及蕃薯寮街、旗尾庄,至於美濃一帶則是要到1918年1月土壠灣發電所(即今日「高屏發電廠六龜機組」)正式發電後,才為台灣南部大部分地區帶來供電。但無論如何,從如此脈絡的爬梳,我們可以發現無論是竹子門發電所,抑或是獅子頭圳,其實與地方居民無論在生活用水、在農耕用水、工業發展上,有著緊密的關係,若不是竹子門發電所穩定的供水,獅子頭圳可能就仍是需要依賴老天爺決定灌溉水量的枯或豐,也就無法打造美濃地區成為南臺灣的農業重鎮。 戰後竹門發電廠人員協助獅子頭圳疏通。圖片來源:台灣電力公司提供 龍肚庄居民農耕情況。圖片來源:《美濃庄要覽》,高雄:美濃庄役場,1938,台灣圖書館典藏。 ------------------------------------------------------ 參考書目: 《美濃庄要覽》,高雄:美濃庄役場,1938,台灣圖書館典藏。 《臺灣日日新報》 林炳炎,《台灣電力株式會社發展史》,臺北:林炳炎出版,1997。 台灣電力股份有限公司,《傳說:竹門秘境微光往事》,臺北:台灣電力股份有限公司,2018。

2025.03.31

銅像裡的早期臺灣電業史

塑造銅像,是緬懷歷史人物、表彰其貢獻的常見方式。當我們回顧臺灣電力事業發展史,能發現許多深具影響力的領袖菁英,而他們的風采也以銅像的形式被留了下來。這些銅像究竟是哪位關鍵人物?它們又分別在哪些地方持續地默默見證電業的發展呢? * 掃描QRCode,就能在Google Map當中找到這些銅像的位置! 〈銅像裡的早期臺灣電業史〉純文字

2025.10.22

【臺灣百年電業史話02】水力發電廠

沿著臺北南端的「新烏公路」朝著烏來行駛,後半部分的路程,總有一條名為「南勢溪」的河流相伴。若是在這條道路的九點多公里處向河床望去,你會發現河流當中,存在著一些水泥構造物的殘跡。 隨著時間流逝,河床上的遺構多半已被泥沙淹沒,附近也缺乏清楚的說明指引,以至於很少有人知道這些遺跡的真實身分,其實是 1905 年與「龜山水力發電所」同時建造的攔河堰 —— 換句話說,它是臺灣第一座發電廠的附屬設施。 老照片裡的「台北第一發電所堰堤」全景。(圖像來源:中央研究院臺灣史研究所檔案館) 國際趨勢底下的龜山發電所 「南勢溪」的河水從攔河堰溢流而下,沒過多久,就會與「北勢溪」匯集在一起,成為流貫雙北地區的「新店溪」。河流的交會處,正是龜山發電所的所在位置。 這是臺灣第一次運用城市邊緣的河川來建造水力發電廠,再透過城市裡的變電所來轉換電壓、向用戶供應電流。可以說,近代臺灣的電力生產與輸送系統,就是以龜山發電所為起點,逐步串連成一個蔓延全島的網絡。 其實1905 年龜山發電所的興建,也呼應著當時全球電力技術發展的趨勢 ── 採用了交流電系統。不久之前,美國西屋公司(Westinghouse Electric Corporation)所代表的交流電陣營,才剛剛在所謂的「電流戰爭」當中取勝。 時間拉到日本剛開始統治臺灣的1895 年,美國人也正準備要利用尼加拉瀑布(Niagara Falls)來興建水力發電廠,並運用西屋公司的交流電系統,將電流送往鄰近城市。這是當時世界規模最大的電力建設計畫,而交流電的穩定性也在電廠開始運轉後獲得更有力的驗證。 此後,交流電系統迅速向世界各地擴散開來,臺灣也同樣受到這股浪潮影響 —— 實際上,裝設在龜山發電所裡的三部 250 kW 發電機,也正是由美國的西屋公司所製造。 老照片裡的龜山發電所,不幸在 2012 年坍塌,目前只餘下局部的建築殘跡。(圖像來源:中央研究院臺灣史研究所檔案館) 水輪機的技術史 每一部發電機,必須有動能來驅使它運轉。而在水力發電廠當中,這股動能則必須依賴「水輪機」(water turbine)來提供。 人類很早就已經懂得運用水力來驅使水車運轉,再用它來帶動磨坊裡的石磨、冶鐵場裡的鼓風爐。大致來說,水輪機就是水車的進階版本,它能夠承受更猛烈的水流衝擊,產生更強大的動力。 然而,在 18 世紀後期工業革命發生、大量機械設備開始被製造出來以前,人類還沒有什麼動機要去改良水車,獲取更多動力。也因此,水輪機的技術革新一直到近代才開始發生。 1832 年,有個名叫傅聶宏(Benoît Fourneyron)的法國工程師,率先製造出一部 50 匹馬力的水輪機 —— 這部高效率的機器,是早期水輪機改良過程裡的一塊里程碑。後來,美國尼加拉瀑布水力電廠所使用的水輪機,也是採用傅聶宏的設計。 除了傅聶宏以外,19 世紀以降,世界各地還有許多工程師,也都嘗試對水輪機進行改良。這些改良版本常常會冠上他們的名字,譬如「法蘭西斯式水輪機」( Francis turbine)、「佩爾頓式水輪機」(Pelton Turbine)、「卡布蘭式水輪機」(Kaplan turbine)。到了 20 世紀,這些機器也陸續被引進臺灣,成為各個水力發電廠的心臟。 引進臺灣的水輪機 若想要知道這些水輪機究竟有什麼差別,你同樣可以在新店溪流域找到答案 —— 今天,「桂山發電廠」大門外的道路兩旁,就陳列著前述三種水輪機的內部機件。 這些機件,全都拆卸自退役的水力發電機組。它們有的遠從大甲溪的青山分廠運送過來,有的則收集自東部的龍澗、溪口、榕樹,以及北部的粗坑、烏來等機組。此外,附近還設有解說牌,詳盡說明各種水輪機的構造與運作原理。循著這條道路走向桂山電廠,彷彿也是走在一部臺灣水力發電的技術簡史之中。 水輪機雖然都是西洋名字,原始技術也都從歐美發展起來,但在日治時期,引進臺灣的水輪機,卻不一定都是由西方國家生產。特別在 1910 年代以後,大肆建設水力發電廠的日本,亟欲實現水輪機的國產化,於是開始鑽研其製造技術。 1910 年,有一家名為「電業社」的日本公司,就設立了「水車部」,專門要來製造水輪機。後來,這家公司的生意越做越大,版圖甚至延伸到臺灣來。 1922 年竣工啟用的宜蘭「天送埤發電所」(今蘭陽電廠天埤機組),就採用電業社製造的三部水輪機(1933 年又再增加一部)。今天,這些歷史已經超過百年的水輪機,也仍在穩定運作當中。 水力發電為主的時代 臺灣是一座高山之島,布滿了發源自山區的湍急河流,而豐沛的水力資源,也造就了建造水力發電廠的理想場域。 在臺北之外, 1910 年,「竹仔門發電所」(今高屏發電廠竹門機組)也開始向臺南送電。其後,臺中的「后里發電所」(今大甲溪發電廠后里機組)、東部的「砂婆礑第一水力發電所」(今已廢棄,僅存遺跡)、乃至於全島各地的水力發電廠也都陸續啟用。這是臺灣電業史的起步階段,一個水力發電為主的時代。 二十世紀後期,臺灣迅速邁向經濟起飛,電力需求也不斷成長。單靠水力發電,已很難滿足用電缺口。於是,電力事業的建設資源,漸漸被轉移到其他發電方式。然而,水力發電在臺灣仍有進展。 1980 年代以後台電也應用了抽蓄式水力發電技術,於日月潭興建兩座抽蓄式電廠。 回顧臺灣水力發電的技術發展過程,其中許多環節,都呼應著當時的國際潮流。而在水力發電之外,你會發現臺灣電力事業史的每個篇章,其實也同樣與整個世界的脈動緊密扣連,息息相關。 參考資料與延伸閱讀 王舜薇等,《文明初來電:新店溪水力發電百年記》,臺北:台灣電力公司,2019。 Lewis Mumford著,陳允明等譯,《技術與文明》,北京:中國建築工業出版社,2009。 駱致軒,〈新店溪流域水力發電文物展〉,《源雜誌》,第151期(臺北,2022),頁14-19。

2025.03.30

1920年代的臺灣,已經有潮汐發電的相關報導?

作者:陳韋聿 在四面環海的臺灣,如何運用海洋裡的波浪、海流、潮汐、溫差等各種動能來進行發電,一直是人們十分感興趣的議題。但你知道「海洋能發電」的概念,是從什麼時候開始在臺灣萌芽的嗎? 答案很可能出乎你的意料 —— 早在一百多年前,生活在臺灣的人們,已能夠在報刊雜誌當中,讀到各種關於海洋能發電的案例報導! 1920 年代刊登於《臺灣日日新報》上的潮汐發電相關報導。(圖像來源:國立臺灣圖書館) - 1923 年 10 月 25 日,《臺灣日日新報》漢文版刊載了一篇報導,題名為〈乾滿潮利用發電計劃〉。原來,當時同樣受到日本統治的朝鮮,許多專家正研議要利用西海岸滿潮與乾潮落差極大的地理特性,來進行潮汐發電。特別在半島中部的仁川,每日的潮差動輒高達八公尺,正是最適宜的地理場所。 因此,當 1920 年代世界許多先進國家紛紛提出潮汐發電計畫的時候,朝鮮總督府也跟上這股風潮,開始延聘專家,研議在仁川港附近設置潮汐發電廠的可行性。後來,當局還出版了一本名為《潮力發電》的小手冊,將各種方案詳列於其中。而在 1923 年,這個醞釀於朝鮮的建設構想,也在同為大日本帝國殖民地的臺灣被報導出來。 《潮力發電》一書所收錄的仁川潮汐發電站建設構想圖。(圖像來源:日本國立國會圖書館) - 1924 年 7 月,《臺灣日日新報》又邀請到東京帝大畢業、曾任職於臺灣電力株式會社的總督府技師篠原國憲,來為一般讀者解說什麼是「潮力發電」。他所撰寫的三篇連載文章,也在該報的漢文版有翻譯版本。在當時的臺灣,必然也曾有許多臺籍人士是透過這些文章,首次認識潮汐發電。 這三篇文章的日文版末尾,除了詳細介紹到前述的朝鮮仁川灣潮汐發電計畫以外,還提到了另一個發生在「セバーン河口」的案例。「セバーン」即英國西南部的塞文河(River Severn),河流出海口的平均每日潮差亦是名列世界前茅,同樣在 1920 年代,英國議會也曾熱烈討論在塞文河口建設潮汐發電廠的可行性。 1921 年刊登於英國報刊雜誌上的塞文河口潮汐發電站想像圖。(圖像來源:Wikipedia) - 值得注意的是,無論在仁川灣或塞文河口,兩地的潮汐發電構想雖然在 1920 年代即已提出,在後來的數十年間也數度受到輿論矚目,但在整個 20 世紀,這兩個構想卻始終未被落實。實際上,全世界第一個具有規模的潮汐發電廠,要到 1966 年才真正誕生於法國布列塔尼的朗斯河口。儘管潮汐發電的探索與試驗很早就已展開,但它同時存在著許多需要克服的技術瓶頸與成本風險。尤其在 20 世紀後期,當環境議題越來越受到重視,要在河口或海岸興建這種大型工程,也就更需要審慎評估。 回顧歷史,潮汐發電的概念早在 1920 年代便已透過報章雜誌被帶入臺灣。不過,人們真正開始重視海洋能發電,並積極在島嶼四周圍尋找具有發展潛力的場址,則是相當晚近的事情。近年來,台電公司也曾經在綠島進行波浪發電試驗的前期評估,同時也透過自有媒體進行海洋能發電的知識普及。另一方面,台泥公司也在花蓮和平火力發電廠提出「海洋溫差發電計畫」。可見海洋能發電,正在臺灣各地進行嘗試。 邁入 21 世紀以後,韓國仁川海岸線上的「始華湖潮汐發電廠」已經在 2011 年竣工並開始營運。另一方面,塞文河口的潮汐發電建設計畫,也正在英國掀起熱烈的議論。隨著技術的進步,國外的成功案例逐一誕生。未來在臺灣,海洋的動能或許也將被轉換為電力,幫助我們朝著永續發展、淨零轉型的目標邁進。 參考資料與延伸閱讀 李蘇竣,〈抽取7℃冷海水 和平電廠擬新設海洋能 拼全球首例MW級溫差發電〉,環境資訊中心網站,2024年7月14日。 莊閔茜,〈「南部光電、北部海洋能」 專家:台灣波浪能開發潛力破25GW〉,環境資訊中心網站,2025年7月11日。 李蘇竣,〈再生能源的後浪:海洋能有幾種? 四面環海的台灣具備多少潛力?〉,環境資訊中心網站,2024年5月16日。 許瑛娟,〈【圖解電未來08】 探索藍色能源 海洋能發電〉,《台電月刊》728期,2023年8月。 〈尚待探索的永續流動能源—海洋發電〉,經濟部能源署能源知識庫網站,2015年12月5日。 陳建宏,〈海洋能源開發所面臨的挑戰〉,國立成功大學能源教育資源總中心網站。 Eun Soo Park, Tai Sik Lee, ”The rebirth and eco-friendly energy production of an artificial lake: A case study on the tidal power in South Korea,” Energy Reports, Vol 7 (2021), pp. 4681-4696. David Gordon Tucker, “Tidal Power: From Tidemill to Severn Barrage,” Wind and Water Mills, Vol 9 (1989), pp.15-39. Esme Ashcroft, “'UK should not ignore tidal lagoon recommendations',” BBC, 2025.06.23. Scarlett Evans, “La Rance: learning from the world’s oldest tidal project,” Power Technology, 2019.10.28. 朝鮮總督府遞信局編,《潮力發電》,京城府:朝鮮總督府遞信局,1930。 〈干滿潮利用發電計劃〉,《臺灣日日新報》,1923年10月25日,第6版。 篠原國憲,〈潮力發電 (上)〉,《臺灣日日新報》,1924年7月1日,第3版。 篠原國憲,〈潮力發電 (下)〉,《臺灣日日新報》,1924年7月2日,第3版。 〈潮力之發電〉,《臺灣日日新報》,1924年7月11日,第4版。 〈科學界 日潮力之發電(續)〉,《臺灣日日新報》,1924年7月16日,第4版。 〈科學界 日潮力之發電(續)〉,《臺灣日日新報》,1924年7月18日,第4版。

2025.09.30

1960 年代的陽明山,曾是地熱發電廠的預定地?

作者:陳韋聿 提起陽明山,你可能會直覺聯想到熱騰騰的溫泉,以及煙霧蒸騰的硫磺噴氣孔。各種地質地形景觀,說明了這片山區擁有豐沛的地熱能。那麼,是否曾經有人想過要運用大屯火山群的地熱資源,將之轉換成發電的能量呢? 常見於陽明山一帶的硫磺噴氣孔。(圖像來源:Pexels) - 其實在 1960 年代,政府確實曾籌劃在陽明山建設地熱發電廠。根據工程師黃克剛在《父子雙傑 清華傳承:徐賢修與徐遐生兩位校長的故事》一書中的憶述,這個構想是由駐臺美軍顧問團裡的工程顧問史密斯( Philip P. Smith )所提出。當時身兼美援會秘書長兼經濟部礦研組召集人的李國鼎,便與史密斯前往陽明山進行勘查,隨後又指示礦研組偕同相關單位,在臺灣各地展開地熱資源的初步調查工作。 1965 年初,李國鼎接任經濟部長,地熱發電計畫也更加緊腳步進行。從當時的報導來看,這項計畫的前景似乎十分樂觀。不僅有從義大利延聘而來的地熱專家幫忙背書,還有外國的地熱能開發公司前來洽商。當年 7 月,經濟部甚至已著手研擬《地熱法》草案,替建設計劃鋪平未來道路。 若翻閱 1960 年代後半的臺灣報紙,我們會讀到許多關於地熱發電的美好想像。有些人說臺灣將擁有「永遠用不完的」發電燃料,有些人則預期未來地熱電廠的發電量將高達二十萬瓩。 1968 年 6 月 29 日《經濟日報》頭版的報導更如此斷言道:「我們將繼義、紐、日、美後成為全世界第五個地熱發電國家」! 陽明山馬槽一帶,曾經有機會成為臺灣第一座地熱發電廠的建設地點。(圖像來源:國家文化記憶庫) - 不過,事情並未如同報導所述那般順利。同樣在 1968 年底,經濟部雖然擬定在陽明山的馬槽地區建造裝置容量兩萬瓩的「先驅發電廠」,甚至已編列三百萬美元的機器採購預算,計畫進程卻始終停留在鑿井探勘,電廠建置計畫則持續延宕。從報導內容來看,問題可能出在大屯山區地熱的酸蝕特性。 根據經濟部能源署「能源知識庫」網站的說明,臺灣全島的主要地熱潛能區,「可區分為火山型及非火山型,其中火山型地熱區之水質偏向酸性(PH=1 ∼5)及非火山型地熱區水質偏向弱鹼性(PH=7 ∼ 9)」。地熱蒸氣裡的酸性物質,容易造成機械設備損壞。當年,經濟部雖曾委託金屬工業發展中心為地熱井研發抗酸材料,但似乎不能解決全部問題。 最終,馬槽的地熱井只能投入木材乾燥、花卉培養等農業用途,陽明山上的地熱發電廠,也遲遲未能被建造出來。而臺灣的第一個地熱發電廠,得等到 1981 年才正式誕生於宜蘭清水 —— 一個水質偏鹼性的非火山型地熱區。即便如此,清水地熱發電廠也仍因為地熱井造成的結垢阻塞、管線鏽蝕等等問題,在 1993 年停止運轉。 曾經設置於馬槽地區的「地熱利用研究中心」。(圖像來源:工業研究院地熱發電單一服務窗口網站) - 儘管時移世易,將地熱資源用於發電的理想,並未因為這些挫折而消滅。 2018 年,經濟部再度號召組台電、中油、 工研院及中央地質調查所(今已整併為地質調查及礦業管理中心)等產官學研單位,組成「地熱發電國家隊」,在宜蘭仁澤進行地熱井的鑽探。 2023 年,「仁澤地熱發電廠」正式運轉。 同時期,許多民間公司也積極投入地熱發電事業。例如陽明山區的硫磺子坪一帶,正如火如荼進行地熱電廠的建設。另一方面,清水地熱發電廠也在中央與地方政府的合作推動之下恢復運作。地熱發電的理想藍圖,已漸漸落實到我們的生活之中。 新技術、新材料的運用,使得當今的地熱電廠能夠克服過往的技術瓶頸,提升運轉效率。未來,蘊藏在地底下的熱能,或許真的為夠成為取之不盡、用之不竭的資源,創造豐沛而潔淨的電能,成為推動臺灣前行的嶄新動力。 參考資料與延伸閱讀 「臺灣地熱大事記」,工業研究院地熱發電單一服務窗口網站。 〈地熱開發與酸蝕問題〉,經濟部能源局網站,2015年11月5日。 王仕琦採訪撰稿,《父子雙傑 清華傳承:徐賢修與徐遐生兩位校長的故事》(新竹:國立清華大學出版社,2012),第8章,「發展地熱發電」,頁152-153。 臺灣銀行經濟研究室編,《臺灣經濟發展之研究(第二篇)》(臺北:臺灣銀行經濟研究室,1970),頁296。 〈地熱開發的遠景〉,《聯合報》,1965年6月5日,第11版。 〈台電考慮 建地熱發電廠 二萬瓩〉,《經濟日報》,1967年7月5日,第2版。 〈大磺嘴﹐馬槽﹐熱氣冒出歡笑﹗發電呵﹐有了——永遠用不完的燃料﹗〉,1968年6月29日,頭版。 〈我們就要用地熱發電了〉,《經濟日報》,1968年12月4日,第2版。 〈地熱發電 通過預算 即向國外購買機器〉,《經濟日報》,1968年12月7日,第2版。 〈地熱發電正擬長期計劃 首座地熱發電廠三年內可設立〉,《經濟日報》,1969年8月3日,第2版。 〈我們在加緊開發著 新能源——地熱,將用於發電及工業〉,《經濟日報》,1974年1月13日,第2版。 〈全台首座火山地熱發電 新北金山四磺子坪1MW先導電廠將商轉〉,環境資訊中心網站,2023年10月4日。 〈地熱發電國家隊成果首發 台電宜蘭仁澤地熱啟用 年發近500萬度綠電〉,台灣電力公司網站,2023年10月24日。

2025.09.29

橫越中央山脈的電力聖火——1951年的「成功火炬」傳遞儀式

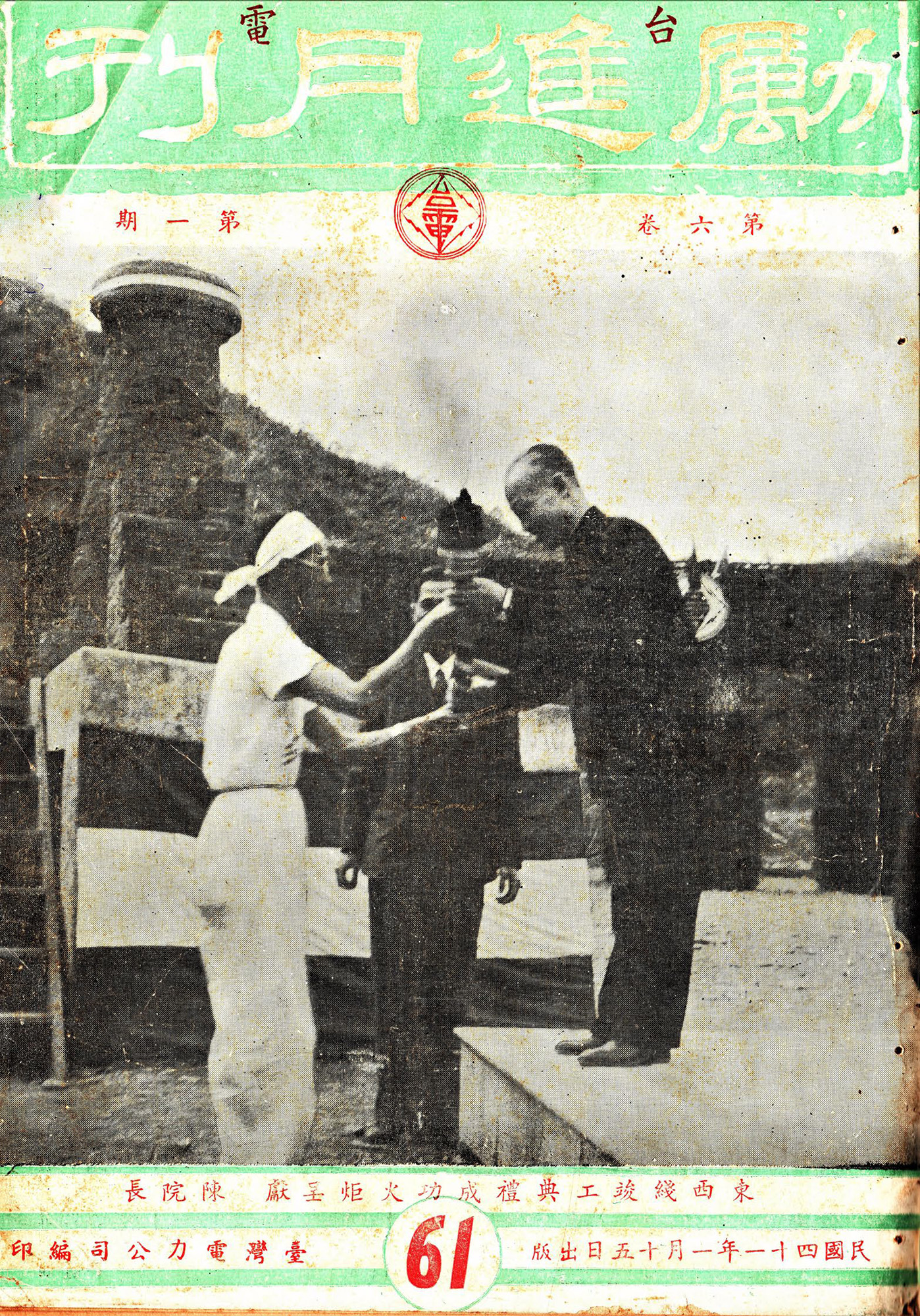

1952 年 1 月,《台電勵進月刊》的封面,刊登了一張頗有意思的照片。照片裡,當時的行政院長陳誠,正在「東西輸電線」乙線的竣工典禮當中,用雙手接過「成功火炬」。 原來, 1951 年底,東西輸電線工程中以木桿架設的乙線已經完成,島嶼東西兩側的電網即將首次串聯。對於臺灣電力發展史而言,這無疑是個值得慶祝的時刻。也因此,台電的「東西線工程處」,發想了一個十分特別的慶祝活動 —— 他們決定沿著東西輸電線,舉行一場跨越中央山脈的火炬輸送儀式! 1952 年 1 月的《台電勵進月刊》,封面以「東西綫竣工典禮成功火炬呈獻陳院長」為題。(圖片來源:《台電勵進月刊》,第61期) 傳遞聖火,很可能是仿效當時的臺灣省運動會。從 1949 年的第四屆省運會開始,各縣市的體育選手每年都會集體動員,將火炬接力運送到當屆運動會的舉行地點。而這類報導,在當時的報刊雜誌當中,總是十分顯眼。此外,聖火的傳遞,亦與電力輸送的意象頗為相符,援引這種儀式來慶祝東西輸電線首次啟用,似乎也相當合理。 1951 年 12 月 15 日,「東西線工程處」的東區工事組組長楊金欉帶領著八名同仁,在花蓮北方的立霧發電所(即今日的東部發電廠立霧機組)點燃寫有「台電」字樣的火炬之後,便朝著市區的台電東區管理處出發。後來,再轉往銅門發電所(即今日的東部發電廠銅門機組),走向能高越嶺道。 一行人擎著火炬走向海拔兩千多公尺高的山區,經過兩天時間,才終於來到能高鞍部,並由西區工事組組長王萬得帶隊接棒,將聖火繼續送到南投霧社、再帶往東西輸電線的西部端點 —— 萬大發電所。 手持「成功火炬」的西區工事組組長王萬得。(圖片來源:《台電十年》) 12 月 19 日上午,火炬抵達典禮現場,呈獻給行政院長陳誠,繼而交由台電總經理黃煇點燃會場當中的火炬臺。至此,這場跨越島嶼脊梁的「成功火炬」遞送儀式,終於大功告成,東西輸電線乙線,也在當日中午正式啟用。 今天,東西輸電線已卸下「東電西送」的任務,但是,當年台電前輩克服萬難、完成這項艱鉅工程的故事,不應被我們遺忘。2013 年,台電舉行的「舊東西輸電線一甲子慶祝活動」,重現了當年的「成功火炬」傳遞儀式。未來,東西輸電線所遺留的文化與精神遺產,也將持續由每個世代的台電人持續守護,永續傳承。 「成功火炬」抵達萬大電廠,象徵「東電西送」的計畫已然實現,當時的報紙亦將這一重大新聞消息列為頭版頭條。(圖片來源:翻攝自《中央日報》,1951年12月20日,第1版) 參考資料與延伸閱讀 台灣電力公司委託,國立雲林科技大學執行,《「四大電力場域文化資產清查委託服務案」舊東西線輸電線路期末報告》,2019。 林欣誼、陳歆怡著,《古道電塔紀行:舊東西輸電線世紀回眸》,臺北:台電,2018。

2025.07.28

戰爭結束後,只有溪水兀自奔流——讀《大甲溪:水電俱樂部》

一本關於河流與水力電廠的歷史書,可以用怎樣的形式進行書寫? 通常來說,普遍作者會採取的方法,應是以第一座電廠的建設為起點,並且漸次追溯整個水系當中各種電力相關工程的興築。所有這些工程,必然涉及諸多新技術的導入,故而這本書勢必也得向讀者介紹一些水力發電的工程知識。再者,電力事業的經營,必然是整個團隊努力的成果,故而這本書應該還要尋訪曾經參與其事的前輩,蒐集他們的記憶,配合上既有的文獻材料,使整個電業故事的全部面貌更形完整。 換句話說,打開這本書,你預期會讀到的,應是電廠沿革、工程知識、人物採訪等等。不過,單就前兩種內容的性質來說,免不了要讓人感覺到些許冷硬。為使整部著作不致因為收納大量的資訊細節而削弱其可讀性,如何透過文學技巧,重新進行發想、詮釋,便顯得十分重要。 大甲溪與毗鄰於溪側的天輪分廠(圖像來源:交通部觀光署參山國家風景區) 深邃未知的地域風景 《大甲溪:水電俱樂部》便是在電業文化資產的書寫當中,導入文學性手法的一個嘗試。作者李瑞宗長期以臺灣的山林、古道為主題,撰寫過大量的政府部門出版品,是饒富經驗的寫手。而他顯然為這本關於河川的著作,導入了他慣常使用的自然與人文書寫手法。 單從章節名稱來看,無論是第一章「美麗的大甲溪」、第二章的「遇山林」、第五章的「最深邃」,乍看更像是某種踏查手記。事實上,作者也確實是以大甲溪的踏查作為全書起點—— 離開出海口,明日我們將沿大甲溪上溯,那是一個更深遂,更未知的地域。(頁13) 寫在第一章前頭的這句話,明白揭示了這本書的主調。也就是說,大甲溪流域各個電廠的故事,也將隨著這樣一個實體空間的追溯過程,次第展開於書中。 大甲溪發電廠「馬鞍壩生態園區」裡的秘境美景(圖像來源:臺中市政府觀光旅遊局「大玩台中」網站) 既是以歷史文化為主軸,本書的撰寫也勢必要融入大量的歷史材料,並作適切的安排。值得注意的是:為了使故事更為豐富完整,作者徵引了各種各樣的文獻,使細節變得更為厚實。譬如第五章寫到電視明星羅敏曾於德基水庫服務的故事,作者特意引用了1980年代的電視出版品,只為了更立體地描繪其人物形象。第二章寫到大甲溪上游的特有種「臺灣鱒」(即今天人們所熟知的櫻花鉤吻鮭),作者也特別從日治後期的水產雜誌與登山雜誌當中找到時人文章,藉以呈現過去的人們如何在這條溪裡捕捉鱒魚。 大甲溪中游的谷關水庫。(圖像來源:經濟部水利署中區資源分署網站) 「大甲溪開發事業」的起動 從水圳到溫泉,從派出所到火車站,前兩個章節聚焦於日治以前的大甲溪,僅有一個小節觸及1911、1922設立的兩個發電所。從第三章「白冷與天冷」開始,本書的另一主角,也就是「大甲溪開發事業」才正式登場。 這個章節,作者特意請人翻譯了日人渡邊秀幸(前「臺灣電力株式會社」員工)寫於1946年的一篇長文,幫助我們掌握最要緊的歷史癥結。原來:整個大甲溪電力開發計畫,一個主要理由是為了供應海軍化學燃料廠的電力所需。換句話說,大甲溪的堰堤與發電所的初始興築,都與第二次世界大戰有密切關聯。不惟如此,1950年代初,一度陷入停擺的天冷發電工程,也因為韓戰爆發所促成的美援挹注而得以恢復。從這個角度來看,整個大甲溪的電力事業,其實與二十世紀中葉發生於東亞地區的戰爭息息相關。時至今日,戰爭已成遙遠歷史,只有溪水仍兀自奔流,持續為島嶼提供發電所需的水源。 如同其他以電力文化資產為主題的著作,本書亦帶入大量的人物採訪,藉以帶出20世紀後期迄今服務於大甲溪電力事業的人群及其生活樣貌。有趣的是,本書處理這些訪談材料的手法頗具巧思,不僅僅是回憶的引述,作者更帶入了自己與這些受訪者的互動,以及他對於人物心緒揣想。譬如第六章「整併一家」寫台電殉職員工丁世凱的故事,作者便把焦點轉移丁世凱的么兒身上,描摹其成長過程裡的心境變化。故事最末,則以作者對於事過境遷、歷史湮沒的感嘆作結。類似這樣的處理手法,也使得書裡的每個人物故事顯得益發生動。 美麗的大甲溪流貫於山谷之間。(圖像來源:交通部觀光署參山國家風景區網站) 電廠的故事可以如何講述 至於水力發電涉及的專業知識,本書的交代辦法亦可謂獨樹一格。在第七章「光明回首」當中,作者化身為不斷發問的「大哉」,求教於電廠員工「鄭子」,將大量問題集中在一個用對話體寫成的小節當中解說完畢。何謂「壩」、何謂「堰」,「虹吸管」與「倒虹吸管」,各種名詞解釋率皆展開於對話當中,也讓原本生硬的技術知識因此能較為軟化、更加親人。 呼應全書最末的疑問:「一本專講電廠的書,有甚麼引人之處?」(頁257)《大甲溪:水電俱樂部》裡種種別出心裁的寫作設計,顯然就是作者的答覆。本書的結尾處引用了美國小說家約翰.厄普代克(John Updike)的一句話:「我認為書應該有秘密,就像人那樣。這些秘密應該成為敏感讀者的額外獎賞,或者是一種潛意識的顫動。」若本書的種種心思能夠引起你的共鳴,或許你也會在書頁之間,尋得那樣一種獎賞與顫動。 *對於本書有興趣的讀者,趕快點擊連結,到「國家網路書店」下單購買吧! 精彩段落節錄 德基水庫裡的電視明星 羅敏,1960年次。1983年大學畢業後,先到德基水庫當簡報員。她唸書的時候,有人聽她的聲音好,字正腔圓,認為應該去當播音員,她也曾想過,走上這條路也不錯。羅敏從小在各種演講比賽出盡鋒頭,很多人知道她要參加的演講比賽,就不必去,沒得比了,因為她總是一次又一次把冠軍拿回家。 東海大學畢業,她放棄與電視台簽約,到德基水庫工作,擔任「簡報員」,每天面對一群一群不同的群眾,按羅媽媽及羅敏的形容,羅敏可稱是德基水庫「一枝花」了。她長得自是端莊大方,笑容親切和善,很有人緣。 羅敏很不好意思地說:「有好多遊客好像不是來參觀水庫的,而是專程來找羅敏簽名、合照。尤其是她主持了「愛之橋」之後,去參觀德基水庫的遊客,都指名要找她,讓她在工作中受到不少讚美,也受到不少困擾。 ——張佩蘭,〈華視新鮮人羅敏〉,《華視綜合周刊》,645(1984),頁117。 1983年初還在唸大學的時候,羅敏就曾參與台視電視劇《一千個春天》的拍攝。1983年12月華視招考主持人,她在德基看到訊息,也去報名面試,年底成為華視《愛之橋》節目主持人(楊光友一同主持)。1984年2月底離開德基水庫,正式進入華視,這一年她24歲。同年4月,《一千個春天》在台視播出。在華視,除了擔任新聞主播,還兼主持《每日一字》教學節目,每天晚上7點25分播出5分鐘,這也是5、6年級生的共同回憶。後來,聽說羅敏遠嫁美國。 她們三人都未婚,都住單身宿舍。1988年6月,張鳳齊也調離德基發電廠,現任職輸變電工程處中區施工處。德基不只三枝花,而是步步生花。德基的歷任簡報員有張鳳齊、林夙芬、羅敏、羅雅齡、黃秋芬、洪秀玲、張美春、張雅君等,後來幾乎都嫁給台電人,特別是大甲溪發電廠上班的台電人。 簡報員從1982年設立,最初稱接待員,有2名,1983年增為3名,改稱簡報員,1984年3月又減為2名。1999年921地震之後,中橫公路受阻,遊客無法進入德基參觀,簡報員就裁撤了。簡報員制度大約歷經18年(1982-2000)。 (頁166-167) 青山分廠的洪水危機 2004年6月30日,青山分廠因敏督利颱風影響,全廠戒備。7月1日,颱風解除,但中橫公路已經崩壞受阻,當晚又開始下起大雨。7月2日,工程人員無法出來,只聽說德基發電廠淹了,天輪發電廠淹了,青山發電廠附近的河床淤高,廠房不斷滲水。到了晚上10點德基水庫排洪,青山發電廠因為停電,無法得知此項訊息,雨水與洪水就這樣灌下來了。 在青山分廠,遇到洪水並不是第一次。啟動標準作業程序來應付危機,大家早就演練過,但大水來得又急又猛,不是尾水倒灌,卻反過來,自通風口往下沖,像瀑布一樣。青山分廠約留下12個人,在廠房內試盡任何辦法仍無法將水排出,唯一的通風口卻沒有方法堵住,底部的抽水機就算全力啟動,但上方的發電機是無法搶救了。洪水由上而下,竄進發電機室,往下瀉入水輪機室。黃濁的水伴隨泥沙與土石,像小蟲般嚙咬機器,全部泡湯了。水不斷湧入,眾人在等待,最後宋金和副廠長說: 「撤退吧,我負責。」 那是7月3日早上10點,眾人搭乘電梯離開,升上地面,走出洞口,這時開關場已全部積水,野溪變成大溝渠無法通過,彷彿老天幫忙,就那麼巧有根很大的木頭橫躺成橋,眾人魚貫而行,10點10分回到辦公室,盯著螢幕監看廠房情況。10點15分突然啪地一聲,銀幕黑了,風扇停了,燈沒了,所有電力消失,青山與外界完全隔絕。 10多年後回想這一幕,廖欽秋說: 「我們都欠他一條命!」 當時撤退的決定,日後一定有寫不完的報告與說明。堅守陣地很勇敢,宣布撤退更是極大的承擔與煎熬。 留在青山的人,繼續困守好幾天。向西,往谷關壩的道路早被洪水沖壞了;向東,往德基的道路因山石崩落,也是柔腸寸斷。他們只能留在這裡待命。有傳言說,公司會派直升機來救他們,真的嗎?廖欽秋每日翹首,望眼欲穿,七天之後,果真直昇機飛至,冉冉降下。直升機降落那一刻,青山的人都跑出來,望天空,不住招手。 (頁226-227)

2023.12.15

誰發明了人類歷史上第一部風力發電機?

作者:陳韋聿 隨著綠能建設的迅速開展,風力發電機已成為臺灣能源轉型的重要支柱。看著巨大的風機扇葉在風場中呼嘯運轉,我們不免會疑惑:究竟是誰那樣聰明,率先創造了人類歷史上第一個風力發電裝置呢? - 在中文世界的網路資料當中,這問題的解答可謂眾說紛紜。有些文章將功勞歸給蘇格蘭人布萊斯(James Blyth),有些則說是美國人布拉許(Charles Brush)或丹麥人拉庫爾(Poul La Cour)。實際上,這三個名字,各自都代表了風力發電的某個技術演進階段。 1890 年代,拉庫爾針對風機進行的系統性改良(稱為 “Kratostate” ),解決了風力忽大忽小、電能轉換也跟著不穩定的關鍵問題。此外,他所設計的風機,也更趨近於今天廣泛被運用的風機形式。因此,拉庫爾被尊稱為「現代風能之父」。 布萊斯與布拉許的發明,出現的時間則要比拉庫爾更早一點。 1887 年,這兩個人都在自家院子裡建造了一具形狀特殊的風力發電機,雖然發電效率仍差強人意,但他們的嘗試,向世人證明了「風力發電」確實可行。值得注意的是:布萊斯的風機在 1887 年的 7 月開始運作,布拉許的風機則得等到當年冬天才完成。單就時間順序而言,布萊斯或許才是真正的勝利者。 由左至右,分別為布萊斯、布拉許、拉庫爾所設計的風力發電機。 那麼,「史上第一部風機」的發明者,果真就是布萊斯嗎?恐怕還不一定。 近年來,法國的風電史研究者布魯耶爾(Philippe Bruyèrre),提出了一個更早的答案。他指出:早在 1883 年舉行於奧地利維也納的國際電力博覽會當中,來自奧地利的發明家弗里德蘭德(Josef Friedländer),已經將一部抽水用的風力渦輪機改造成發電機組。而且,在現存的展場設計圖當中,我們還能見到這部風機俯視與側視的圖繪資料! 2022 年,布魯耶爾將他的發現,闡述在一本名為《復古未來》(Rétrofutur : une autre histoire des machines à vent)的法文著作當中,透過美國作家吉佩(Paul Gipe)所撰寫的書介,這些研究成果得以被更多人看見。 總而言之,關於「誰發明了人類歷史上第一部風力發電機」這個問題,目前我們所知的最新答案,是奧地利人弗里德蘭德。然而,隨著歷史研究的持續推進,這個說法,或許有一天也會遭到推翻 —— 根據一些冷門文獻的說法, 1876 年美國費城的世界博覽會裡,也曾出現過一部「多金屬葉片的(風力)渦輪機」(many‐blade sheet metal turbine)。那部機器,會不會才是人類歷史上第一部風力發電機呢?恐怕還得等待更多的證據出現,才會有確切的解答了! 布魯耶爾曾在 2021 年贏得科技史的重要獎項 Turriano ICOHTEC Prize,是相當傑出的學者。(圖像引用自 Paleo-Energetique 網站) 參考資料 Brandon Owens, The Wind Power Story: A Century of Innovation That Reshaped the Global Energy Landscape (New York: Wiley-IEEE Press, 2019), pp. 1-12 Paul Gipe, “Austrian was First with Wind-Electric Turbine Not Byth or de Goyon,” WindWorks.org, July 25, 2023.

2025.02.21

日月潭每天會升降兩公尺?抽蓄發電如何影響湖泊景觀

每逢乾旱,日月潭裡頭九隻青蛙疊在一起的「九蛙疊像」,總會成為新聞焦點。人們總以為:水面上能夠看見幾隻青蛙,反映的是日月潭的水資源是否充足。如果「九蛙」盡數露出水面,那就表示整個臺灣的乾旱嚴重,水情吃緊。 實際上,「九蛙」與日月潭的底部,還差了好一段距離。就算水位下降,使這些青蛙全數露臉,整個日月潭也還是保有85%的蓄水量。而且,這九隻青蛙的設計用意,也不是為了偵測水情,而單純是想讓大家注意到一個特殊現象——其實,日月潭的水面每天都在升降,而且落差高達兩公尺! 山裡面的湖泊,不像海水那般有潮汐變化,每天卻仍會有大量的水體消失、回流,這些水究竟流去了哪裡? 原來,日月潭的每日升降,其實是近代才有的現象。1985年,「明湖抽蓄水力發電工程」告峻以後,日月潭便開始成為抽蓄發電體系裡的「上池」。那些被引入管道、用於發電的湖水,則會流入「下池」(即明湖水庫)當中。 抽蓄發電的「蓄」,指的便是在夜間離峰時段運用剩餘電力,將「下池」裡的水重新抽回到「上池」蓄積。等到白天尖峰時段,再重新從「上池」引水發電。如此往復循環,日月潭的湖水也因此有了每日在夜間升高、在白天降低的現象。 時間來到1995年,「明潭抽蓄水力發電工程」也建設完成了,日月潭的每日升降,於是又變得更為劇烈。2001年,受聘於南投縣風景管理所的景觀設計師呂兆良先生,為了彰顯日月潭水位變化的這一特色現象,便著手設計「九蛙疊像」,並委託南投在地的藝術家沈政瑩先生進行製作。 緣於新聞報導的推波助瀾,「九蛙疊像」在今天的臺灣,已是廣為人知的特色景點。「九蛙滅頂」的特殊現象,也成了新聞媒體的關注焦點。有機會造訪日月潭,不妨仔細留意這九隻青蛙在湖面露頭的晝夜變化——其實,那才是「九蛙疊像」的原始設計者真正想讓你注意到的事情啊! 日月潭的「九蛙疊像」。(圖像來源:日月潭國家風景區網站) 參考資料與延伸閱讀 〈日月潭抽蓄發電成典範 光輝歷史 風華再續〉,《台電月刊》,690(2020.6),頁6-11。 許瑛娟,〈日月潭九蛙現蹤跡抽蓄水力發電兼儲能永續利用〉,《台電月刊》,725(2023.5),頁33-35。

2023.12.01

![A0189 00 00 0024 A01[By Nc]](/Collection/media/bzwjvof0/a0189_00_00_0024_a01-by-nc.jpg)